El carácter de Amalia, en estas circunstancias, debió sufrir una rápida maduración: ya no era la rica heredera consentida, ni siquiera la joven esposa que tenía las garantías básicas para llevar un hogar donde se unían el amor y el arte. Ahora era la madre de dos hijos, con un esposo que sólo podía legarles desde la distancia el ejemplo de su conducta, y era el más fuerte apoyo con el que podía contar el doctor Simoni para hacer frente a las zozobras cotidianas, además de ser el paño de lágrimas de doña Manuelita.

Amalia junto a Herminia.

Muy pronto ella reveló la verdadera dimensión de su carácter, aunque había recibido una educación muy semejante a la de Matilde, se diferenció enseguida de ella por ser más firme en sus decisiones, más constante en sus empeños, más grave y estoica cuando hacía falta. Quien hacía apenas tres años era una muchacha romántica y sensible, ahora se convertiría en toda una mujer, marcada por un heroísmo discreto y sostenido, de esos que sólo en ciertos momentos se hace perceptible a los demás, porque se lleva con un pudor que lo hace más valioso.

El 30 de octubre de 1871 son bautizados en la iglesia Holycross, ubicada en West 42th Street en Nueva York, Herminia de la Caridad y su hermano, ahora llamado Ernesto Ignacio de las Mercedes. La ceremonia es íntima y sencilla, sólo concurren unos pocos familiares y amigos. El júbilo que la madre pudiera tener en esas circunstancias estaba sombreado por otras angustias, como escribiría Herminia años después: “La salud de Amalia se quebrantó mucho cuando nació la niña de Ignacio y Amalia, con la separación, el temor por el esposo idolatrado y la escasez de recursos”[1].

No es extraño que, unos pocos días después, la familia decida salir de Nueva York y asentarse en la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán. La elección de este lugar como refugio respondió a varias razones: quizá la más fuerte fue la posibilidad de residir en un lugar donde la vida era mucho menos costosa que en la urbe norteamericana, a lo que podría añadirse la semejanza del clima con el de Cuba, la comunidad idiomática y la ubicación de esa población cerca de las rutas marítimas que iba o venían de la Llave del Golfo, lo que facilitaba el tener noticias de la marcha de la guerra con cierta rapidez.

Se conserva una carta, fechada el 23 de junio de 1873, redactada por Juan Ignacio de Armas[2] y dirigida a Simoni, desde el vapor Cuba que en ese momento transitaba frente a Progreso, en aguas mexicanas. El patriota y publicista se refiere a ciertas encomiendas que el médico debió recibir de manos del contador del vapor Cleopatra y de su paso por la zona el próximo mes, con la disposición de encaminar la correspondencia que desee. De este modo se establecía un puente Nueva York-Mérida-La Habana que permitía el movimiento de la correspondencia revolucionaria, sin las censuras del correo colonial y, a la vez, era posible mantenerse informado sobre la suerte de familiares y amigos, quizá por esa vía logró Simoni extraer de la Isla un mínimo de los menguados recursos que pudo sustraer del embargo oficial. Estos emisarios eran esperados con verdadera ansiedad cada mes, con ellos llegaba una luz de esperanzas... o se renovaban las angustias por la suerte de Cuba y de los seres queridos.

A esto podría sumarse la existencia en la villa yucateca de una activa emigración cubana cuya labor intelectual y revolucionaria ya conocía José Ramón Simoni. Los patriotas insulares habían encontrado apoyo en los liberales yucatecos, de raíz juarista y, de común acuerdo, se empeñaban en una batalla política y cultural contra el conservadurismo, el oscurantismo y en pro de la educación popular. José Quintín Suzarte fundaría con sus hijos la Academia Meridana, mientras otro emigrado, Félix Ramos Duarte, impartía lecciones en el Instituto Literario, en la prensa se destacaba el dramaturgo Alfredo Torroella desde las páginas de El Álbum Meridano, mientras el publicista Idelfonso Estrada y Zenea dedicaba a los más jóvenes las entregas de El Periquito[3].

No fue sencillo para el galeno principeño trabajar en Mérida, había dejado su título en Cuba —recuérdese que había partido al exilio directamente desde el campo insurrecto, además de que su quinta había sido saqueada y dispersados sus muebles— por lo que, aunque atendía enfermos de manera privada, no podía obtener autorización oficial para ejercer. Una vez más, su fuerte racionalidad, su equilibrio interior y su capacidad de sacrificio se impusieron. Así describió en una carta de aquellos tiempos la rusticidad de la vida familiar:

Con mis tres mujeres y tres nietos, es en mi circunstancia asunto de meditar un cambio de domicilio. Lo mismo iba pasando en NY y yo creo que es mejor estarnos quietos, puesto que hemos aprendido a dormir en hamacas, a alimentarnos con chile y tortillas, vestir hipil y calzoncillo y a acostarnos al anochecer[4].

En los primeros meses de su estancia mexicana, Amalia impartió algunas clases de música en su hogar, continuaba siendo el pilar fundamental de la casa, pero un íntimo temor la atenazaba: la suerte de su esposo. Prácticamente había perdido la comunicación con él desde fines de 1870, las cartas enviadas en ambos sentidos se extraviaban, caían en manos enemigas o los emisarios regresaban con ellas sin poderlas entregar. Los que procedían del campo insurrecto traían anécdotas del heroísmo excepcional del principeño y la poseía el temor de que tal arrojo pudiera llevarle a una muerte prematura. Agramonte, por su parte, debió conformarse por mucho tiempo con las noticias que podían llegarle de parte de su madre y hermanos. En una de sus últimas cartas familiares, fechada el 19 de noviembre de 1872, dirigida a Amalia, le asegura que sólo por una misiva de su madre, del mes de agosto, supo de la traslación de la familia a Mérida y de la salud de sus hijos y le pide noticias directas:

Escríbeme, bien mío, cuéntame todas tus penas, todos tus sufrimientos, todas tus privaciones! ¡Cómo me las pinta la imaginación! ¡Cuánto me atormentan! No se me ocultan los motivos que haya podido tener Simoni para abandonar hace ya un año los Estados Unidos e ir a buscar la modicidad de la vida a Mérida; me alimenta sin embargo la convicción de que en tu alma angelical, y fuerte al propio tiempo, todo lo sobrellevarás con resignación, aguardando llena de fe un porvenir de ventura, de que sin duda disfrutaremos después de que hayamos acabado de cumplir los deberes que Cuba nos ha impuesto.

En cuanto a mí, Amalia idolatrada, puedo asegurarte que jamás he vacilado un solo instante, a pesar de cuanto he tenido que sacrificar en lo relativo a mis más caras afecciones, ni he dudado nunca de que el éxito es la consecuencia preciosa de la firmeza de los propósitos y de una voluntad inquebrantable: sobre todo, cuando se apoyan en la justicia y en los derechos del pueblo.

Escríbeme, amor mío, escríbeme mucho, sobre ti, con los detalles de cada cosa. Tú sabes cuánto me interesan. Tus cartas podrán endulzar mucho el sufrimiento de ausencia tan dilatada. Por mi bienestar material puedes estar tranquila: mi salud, siempre inalterable: de nada indispensable carecemos, porque la experiencia nos ha enseñado a proveernos del enemigo; los peligros son seguramente menores que aparecen de lejos[5].

Sólo un semestre después llegará la carta a manos de la esposa. La familia vive en una angustiosa espera y Simoni procura ocultar a sus hijas, o al menos retardar, las malas noticias, así, aunque Eduardo Agramonte Piña cae en la acción de San José del Chorrillo el 8 de marzo de 1872, todavía un año después sabemos por una carta del galeno dirigida a Ignacio el 29 de abril de 1873, que no ha querido comunicar a Matilde la infausta nueva. Amalia, enterada por la carta de su esposo que acabamos de citar, de que había sido herido en el combate del Salado y, alarmada por las referencias a su temeridad que recoge la prensa del exilio, le escribe una extensa misiva, la última que va a dirigirle y que no llegará a las manos del destinatario. La pieza es invaluable, entre otras cosas porque es la única carta de que disponemos —hasta hoy— de Amalia al Mayor. La epístola es un ejemplo excepcional de combinación del amor personal y el patriotismo, del sufrimiento particular y la entrega a un propósito superior. Hay que leerla como uno de los textos imprescindibles para conocer la psicología de esta mujer única:

Mérida, Abril 30 de 1873

Ignacio mío adorado: después de tantos meses pasados sin que llegara a mí ninguna carta tuya, y ¡de no tener otras noticias sino las que da en los periódicos el enemigo, he tenido el placer imponderable de recibir tu cariñosa carta fecha 19 de Noviembre que trajo

Zambrana! ¡Ay, Ignacio mío, el corazón parece querer saltárseme del pecho cuantas veces la leo, cada una de tus esperanzas, cada tormento, cada palabra, me hacen sentir, demasiado, y me admiro de encontrar fuerzas para vivir tanto tiempo lejos de la mitad de mi alma!

Has estado herido, mi bien, y dices que ligeramente, podrá ser como me lo dices, pero también me asaltó la duda de que disminuyas la gravedad de tu herida para minorar algún tanto mi dolor. Yo lo supe antes de recibir tu carta por un periódico ya atrasado, que papá no pudo ocultarme. ¡Qué angustia, qué ansiedad, que desesperación experimenté!

Y este tormento se ha repetido, en Enero o Febrero último te han herido otra vez y ocho días después y débil aún, te batías de nuevo sin pensar que podría ocasionarte un gran mal.

Cuantos vienen de Cuba Libre y cuantos de ella escriben aseguran que te expones demasiado y que tu arrojo es ya desmedido.Zambrana dice que con pesar cree “que no verás el fin de la revolución”. Estas palabras de Zambrana recién llegado del campo de Cuba, no sé cómo no me han hecho perder la razón.

Ah! tú no piensas mucho en tu Amalia, ni en nuestros dos ángeles queridos, cuando tan poco cuidas de una vida que me es necesaria, y que debes también tratar de conservar para las dos inocentes criaturas que aún no conocen a su padre.

Yo te ruego, Ignacio idolatrado, por ellos, por tu madre y también por tu angustiada Amalia, que no te batas con esa desesperación que me hace creer que ya no te interesa la vida. ¿No me amas?

Además, por interés de Cuba debes ser más prudente, exponer menos un brazo y una inteligencia que necesita tanto. Por Cuba, Ignacio mío, por ella también te ruego que te cuides más.¿Recuerdas las veces que me has dicho “ojalá pudiera yo hacer algún grande sacrificio por ti, algo que me costara mucho, me sentiría feliz después como si hubiera llenado un sagrado deber?”. Pues bien, Ignacio de mi alma, yo, tu esposa, la madre de tus hijos, la que tanto amas (¿verdad?) te pido el sacrificio de cuidar más tu salud, tu vida.

Estoy más tranquila porque me parece ver tu semblante adorado, y adivinar en él que me ofreces cumplir lo que tan encarecidamente te ruego. ¡Ay, si pudiera hablarte siquiera una hora! ¡Cuánto siento que mis cartas no lleguen nunca a tus manos! Constantemente te escribo, porque sé el consuelo que será para ti saber de nosotros. Yo creía que al menos habrías recibido la que hace un año te envié con Lorenzo Castillo junto con los retratos de los niños y que él me juró entregarte.

Hace cuatro o cinco meses varios periódicos cubanos dijeron que Castillo había llegado a Cuba y estaba a tu lado: desgraciadamente parece que no te ha visto.

No te figures, bien mío, ni te atormente la idea de que tengo privaciones de ninguna clase. En New York es cierto que no podríamos vivir tan cómodamente como aquí y por este motivo determinó papá venir a Mérida donde todo es barato, y el clima igual al de Cuba nos agrada más, particularmente por los niños. Vivimos desahogadamente, y papá cree que aun en el caso desgraciado de que se prolongara algunos años más la guerra en Cuba, siempre aquí, y contando siempre con los recursos con que hoy cuenta, podremos vivir cómodamente. No te preocupes con los sufrimientos de este género: no tengo otros, te lo aseguro, sino no verte, y sobre todo, no olvidar ni un instante los peligros que te rodean de todas clases.¡De nuestros encantadores hijitos tengo tanto que contarte! Los dos continúan robustos, traviesos y alegres. Los pobres ángeles, ¡quién los viera siempre así! Ernesto cumple cuatro años (el mismo día que hará tres que me separaron de mi adorado); pero parece de cinco, lo menos, es grande y esbelto, siempre conserva el cabello rubio y sus ojos son tan azules como cuando tenía un año: es hermosísimo y sumamente inteligente, bullicioso y “preguntón”. Su carácter “fuertecito” es al mismo tiempo cariñoso y tierno con todos, pero con su mamasita lo es aún mucho más. Me idolatra y siempre me está observando para adivinar si tengo algún nuevo pesar. ¡Si vieras como cambia su fisonomía, siempre alegre, en afligida y grave, cuando cree adivinarlo! Las veces que ha cometido alguna de esas travesuras tan comunes a su edad, el castigo que le he impuesto ha sido no besarlo durante dos o tres horas, o decirle que voy a morirme si mi hijo no me es dócil, o cualquiera cosa por el estilo. ¡Si lo oyeras, si lo vieras entonces, como me acaricia y cuantos propósitos hace para en lo adelante! Habla de ti con entusiasmo, como si te conociera, y muchas veces me ha dicho. “Qué malos deben ser esos españoles que tienen la culpa de que yo no vea a mi papá”. Tiene tu “aire”, tu cuerpo y a veces cierta expresión grave que lo hace parecerse mucho a ti. ¡Ay! yo espero también que algún día será tan bueno, tan perfecto como su padre.

Herminia, ese otro ángel querido, es la repetición de Ernesto en inteligencia, carácter y gusto: jamás dos hermanos se han parecido más en todo esto. Es blanca, con ojos y cabellos castaños oscuros, igual a ti. Linda y monísima y bastante parecida a tu mamá. A mí me parece un querubín. Tuve el pesar de no poderla criar como crié a Ernesto, pero tampoco permití que una extraña hiciera mis veces, y con leche de vaca, sagú y otras sustancias la alimenté nueve meses. Ya empieza a comer de todo y a robustecerse muchísimo. Ambos, Ignacio mío, son el consuelo de mi vida, siempre inquieta y sobresaltada: a los dos los idolatro con igual ternura: ellos ocupan todo mi tiempo porque jamás he querido niñeras ni persona alguna que los cuide, la única a quien dejo a veces que me ayude es a mi buena y santa madre que los quiere con delirio. Pronto te volveré a escribir y entonces te enviaré los retratos de los dos. ¡Cómo desearás verlos!

Esta carta se la recomendaré a Enrique y a Zambrana. Quiera Dios que tenga el mismo destino de mis anteriores.

Papá y mamá siempre llenos de abnegación, sufriendo con valor y esperando con la mayor ansiedad el momento de abrazarte: ellos dicen que ése sería el día más dichoso de su vida.

Matilde, mi infeliz hermana, aún ignora su inmensa desventura y todos nos esforzamos para que no la sepa sino lo más tarde posible. Perdió también sus dos niños más chicos y sólo le queda Arístides, que es una criatura interesante y de clarísima inteligencia. ¡Pobre Eduardo! No tengo valor para preguntarte ningún detalle sobre él. Este pesar ha envejecido a papá de algunos años; pero siempre está al parecer sereno: nunca se nota en él un síntoma ninguno de debilidad sino cuando hablan de ti y de tu arrojo en el combate que tan horrible puede ser para todos. Él y mamá tienen “fanatismo” por los tres niños y éstos les profesan el más decidido cariño.

Ramón siempre en New York, trabaja y se conduce de una manera muy satisfactoria.

Tu mamá y las muchachitas me escriben en todos los correos manifestándome cada día más cariño a los niños y a mí.

Mi salud es muy buena: el alma sí padece porque no es tan grande como te figuras, y no puede sobreponerse al dolor que le causa tan cruel separación.

Cuídate más, amor mío, cuídate; yo quiero verte aún en esta vida y mi deseo más ardiente es que mis inocentes hijos conozcan a su padre. ¡Mi pobre niña jamás ha sentido tus labios tocar su semblante angelical! ¡Qué júbilo para mí, Ignacio mío, el día que vuelvas a mi lado, y puedas abrazar a los dos ángeles!

Dios querrá que ese día no esté muy lejos.

Papá va a escribirte, él te contará algo de los negocios de Cuba. Se preparan grandes expediciones. ¡Ay! cómo te sigue la imaginación allá en los campos de la pobre Cuba. No olvides mis ruegos, Ignacio de mi vida.— Recuerda que tu amor es mi bien, y tu existencia indispensable a la mía, que “quiero” que vivas y espero te esfuerces en complacer a tu esposa que te adora y delira incesantemente por ti. Adiós, mi bien más querido, quiera Dios que pronto vuelva a verte tu Amalia.

Escríbeme siempre. Tuya eternamente

Amalia[6].

No pudo el destinatario de estas líneas atender a estas advertencias, apenas unos días después, el 11 de mayo de 1873 caía durante el combate de Jimaguayú, en tierras camagüeyanas, Tardíamente llegó la noticia a la esposa y como escribe lacónicamente su hija Herminia; “Cuando supo su desgracia, que había muerto su ídolo, se enfermó de cuidado”[7]. Muy probablemente se enteró por una misiva enviada desde de Nueva York, quizá completó la información con recortes de la prensa del exilio. No es difícil comprender su desesperación al saber que el cuerpo del amado había caído en manos de los españoles, quienes lo llevaron en triunfo a Puerto Príncipe y allí, sucio de fango y de injurias, lo lanzaron a un corredor del Hospital de San Juan de Dios, en espera de que la autoridad superior decidiera llevarlo al Cementerio General, donde —decían— fue incinerado y lanzadas sus cenizas al viento[8]. Muchas ilusiones entraban en quiebra: los sueños de reconstruir junto a él el hogar y ver crecer a los hijos, los reencuentros tantas veces aplazados, todo se desplomaba. El imposible ahora había tomado el rostro de la muerte. Lo más doloroso era que había tenido que estar lejos de él en sus últimos años de vida y tampoco habría de estar cerca en el instante de la caída, ni siquiera en las exequias que, lejos de la Isla, se le iban a rendir.

Amalia e Ignacio.

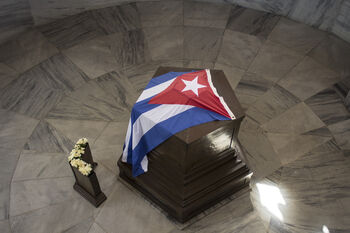

Exactamente un mes después de la caída del adalid, los cubanos organizaban una misa de requiem en la iglesia de San Esteban en Nueva York a la que asistieron no sólo muchísimos emigrados sino nativos de otras regiones de América como Tiburcio Hernández, cónsul de Venezuela en aquella ciudad. La familia Agramonte estaba representada por Enrique y sus hermanas, pues probablemente la aflicción de doña Filomena la afectara de tal modo que no pudiera presentarse en público. Gracias a la crónica publicada por el periódico La Independencia conocemos los detalles de la ornamentación del templo y el desarrollo del ritual:

En frente del magnífico altar de mármol, que estaba iluminado con doce cirios, pendía un gran paño negro; los altares de los lados estaban vestidos del mismo color. El catafalco colocado al centro de la nave e inmediatamente delante de la verja del altar mayor, se hallaba cubierto con un paño negro, encima del cual se veía la bandera de la estrella solitaria con el kepis, el uniforme, la faja, la espada, las espuelas y los guantes del General. Una magnífica cruz abría sus brazos sobre la cabeza del catafalco, y le ornaba una corona de flores blancas, entre las cuales estaba entrelazada la siguiente inscripción: MURIÓ POR LA PATRIA. Otra corona y un pilar roto estaban a los pies del catafalco; a la derecha de éste un ancla y a su izquierda una estrella[9].

No pudo la viuda unir su voz a la de los cantores que durante la misa interpretaron el Réquiem de Mozart, ni los pasajes del Stabat mater y el Réquiem de Rossini que fueron intercalados, tampoco pudo escuchar al sacerdote irlandés, reverendo Mc Glynn en cuya oración fúnebre se recordaban “las virtudes del ilustre caudillo” y se afirmaba “que el que muere por su patria, muere agradablemente los ojos de Dios”[10].

El Doctor Mc Glynn habló en seguida del generoso carácter del difunto que, aunque aún joven en años, sacrificó su familia, amigos y vida por la causa que creía tan noble y santa, y que hizo todos estos sacrificios por su país con la debida consideración a la religión, que se granjeó las primeras simpatías de su juvenil corazón, y que debíamos estar seguros que había muerto sostenido por sus dulces esperanzas[11].

Su ausencia era todavía más notable cuando los concurrentes fueron desfilando ante el catafalco, junto al cual estaban, enlutados. Enrique, Loreto y Panchita, para recibir las condolencias. Ella debió honrar al esposó muerto únicamente con los suyos, en medio del calor, le humedad y la pobreza extrema de Mérida, mezclando las memorias con el llanto de la desesperación, sin crespones de luto ni coros. Fue como acercarse ella misma al borde de la muerte, mas, al fin la vida triunfó y su Ignacio, ya inmortal, la acompañaría para siempre.

No resultó sencillo para ella volver a la vida cotidiana. Pudo limitar las lágrimas a la soledad nocturna de su lecho y empeñarse en cada jornada en las clases de música, en los actos destinados a recaudar fondos para la causa y auxiliar a su padre con la correspondencia de propaganda política, pero la pérdida de Ignacio no era solamente suya y la resonancia de ésta en el ámbito patriótico venía sistemáticamente a reabrir sus heridas, apenas restañadas. Así sucedió cuando, por fin, muchos meses después de redactada, llegó a su poder la carta de pésame que el general Máximo Gómez y su estado mayor le remitían desde el cuartel de Najasa. El texto había sido compuesto por Ramón Roa y firmado el 9 de julio de 1873. La grave elocuencia del documento debió conmover muy hondo a la destinataria:

Señora Amalia Simoni de Agramonte.

Señora:

Un triste acaecimiento de la guerra os ha arrebatado la esperanza de uniros a vuestro ilustre esposo el gran día del triunfo de la patria.

Honda ha de ser vuestra amargura, como es grande el dolor que el pueblo entero de la doliente Cuba experimenta por la irreparable pérdida del ciudadano benemérito que derramó en Jimaguayú su sangre generosa. Y si una rara coincidencia, una combinación de extrañas circunstancias privó al héroe del postrimer honor que se tributa al militar al entregar sus restos a la tierra, centenares de soldados aguerridos se congregaron al circular la infausta nueva, y envueltos aún en el humo del pólvora, no contuvieron la lágrima de dolor que rodó por sus mejillas.

Había caído para siempre el Jefe incontrastable, el maestro de todos en la guerra, el modelo del valor y la constancia, el que a sus nobles cualidades de guerrero y de patriota reunía las prendas de un caballero, el que era respetuoso como Jefe, el que era amado como amigo.

Allí, en aquel solemne acto todos lloraron en verdad; pero no era aquel llanto infructuoso del desaliento y de la desesperación; era el llanto varonil de los soldados de la patria, era la conciencia que a iodos imponía el deber de honrar al valeroso adalid como se honra a los héroes en la guerra.

Y su memoria, señora, será honrada, que no en vano se consagran a la patria años, de afanes mil y de fatigas coronadas por gloriosa muerte, y sus altas lecciones, su grandioso ejemplo, serán imperecederos, como será inmortal el nombre de Ignacio Agramonte Loynaz.

Admitid, señora, la expresión de triste duelo que a nombre del ejército os envían los subalternos y compañeros de armas de vuestro ilustre esposo.

Cuartel de Najasa, Camagüey, julio 9 de 1873.

Mayor General Máximo Gómez, del D. C. Mayor General Julio Sanguily, 2do Jefe Coronel Antonio Luaces, Jefe de E. M. Teniente Coronel Rafael Rodríguez, E. M. Comandante Enrique Loret de Mola, E. M. Capitán Ramón M. Roa, Secretario de E. M. Francisco Sánchez Betancourt, Representante de Camagüey[12].

Unos meses después, el gobierno civil de la República en Armas hizo llegar a Amalia su acuerdo de nombrar al Mayor “Benemérito de la Patria”. El documento le fue entregado en un solemne acto preparado al efecto por los miembros de la Junta Patriótica Cubana en Mérida, con el apoyo de muchos liberales yucatecos. El memorial decía:

República de Cuba. Consejo de Gabinete. Secretaría. C. Federico Betancourt Secretario del consejo de Gabinete.

Certifico: Que en el acta del Consejo de Gabinete, celebrado en la Casa Blanca del Castillo a 16 de diciembre de 1873 al que con curtieron el C. Salvador Cisneros, Presidente Interino de la República; el C. Félix Figueredo, Secretario Interino de la Guerra... Consta entre otras cosas la resolución:

Habiéndose dado cuenta del acuerdo que por unanimidad celebró la Cámara de Representantes el 13 de diciembre del presente año y por lo cual en atención a los eminentes servicios prestados a la causa de la Independencia de Cuba, por el ilustre y malogrado General Ignacio Agramonte Loynaz, lo declaró BENEMERITO DE LA PATRIA; tuvo a bien el Ejecutivo sancionar el dicho acuerdo y determinó que se remita copia del mismo a la Sra. Amalia Simoni Viuda del General Agramonte, a fin de que la conserve como un recuerdo dedicado por este Gobierno a ella y a los descendientes de tan esclarecido patricio, como también que se dé publicidad a ese documento en todos los periódicos de la República para general conocimiento[13].

La música sería una vez más refugio para ese dolor y trabajo gustoso para sostener a los suyos. Muy probablemente, la joven impartió las primeras clases en su propio hogar. En 1872 había surgido en Mérida una Academia de Música dentro del Instituto Literario de Yucatán, pero, a pesar de ser esa institución de carácter liberal progresista, cedió a la tradición patriarcal y aunque la enseñanza del arte melódico allí era de nivel notable, excluyó sistemáticamente a la mujer de las aulas. Tan notable omisión fue salvada al año siguiente, cuando un grupo de personalidades logró de las autoridades el decreto que facilitaba la fundación en el mes de septiembre del Conservatorio Yucateco de Música y Declamación que durante varias décadas sería la institución más estable y prestigiosa de su género en la región. Años después, Amalia escribió a Domitila García de Coronado:

Durante la emigración pasé con mis padres dos años en Mérida, México, donde a ruegos de la cultísima sociedad meridana canté en el teatro del Conservatorio de Música una noche, donde me acogieron con extremada bondad, nombrándome al siguiente día Catedrática de la clase de canto de señoritas[14].

Sin embargo, según Herminia Agramonte, su madre “hizo oposición y obtuvo la Cátedra de Canto en el Conservatorio”[15], mientras que Bojórquez opina que simplemente abrió allí una clase de canto para niñas que no estaba prevista en el Reglamento del centro, por lo que no estaba estipulado de inicio el pago de honorarios para la profesora, lo que probablemente se resolvió poco después. De cualquier modo, su labor allí se haría notar enseguida, tanto por las funciones de canto donde ella misma intervino, como por los notables progresos de algunas de sus alumnas.

La labor docente de la camagüeyana en el Conservatorio no fue dilatada en el tiempo —apenas se extendió por un año— pero sí muy fecunda. Fue ella la principal formadora de Aurora Peraza Imán quien con el tiempo ganaría celebridad y el sobrenombre de “El ruiseñor yucateco”; obtendría además resultados lisonjeros con aficionadas locales como Leonor y Ana Cuevas y Pilar Tejero. Ella fue el alma de las funciones públicas que el centro comenzó a ofrecer en 1874 en el Teatro San Carlos. Un periódico local reseñó la octava de estas funciones, celebrada en el mes de abril y destacó:

[...] la parte lírica agradó sobremanera. La simpática señorita Leonor Cuevas hizo su debut con la preciosa canzoneta napolitana, denominada Las Basilio... La señorita Pilar Trejo(sic) cantó enseguida la hermosísima romanza “La estrella de las hijas de Eva”. Una indisposición... Nos privó del gusto de oír a Aurorita Peraza... En su lugar se presentó... Anita Cuevas[16].

No es difícil imaginarse a la cubana, con su sencillísimo vestido de luto y una carpeta de partituras, marchar en medio del calor húmedo de Yucatán cada día hacia su clase, donde la esperan niñas de huípil de algodón y trenzas apretadas, a las que hace repetir escalas y gorjeos y explica, con inusitada paciencia, los secretos para la colocación de la voz, antes de hacerles cantar, primero habaneras y canzonetas de salón, antes de aventurarse con ciertas romanzas italianas y por fin con los secretos de la ópera romántica. La alumna de la Persiani se ha convertido, silenciosamente, en una heroína como las que pueblan las obras de Bellini y Verdi, porque lo que antes fue un hermoso lujo es ahora un sacrificio cotidiano y discreto. La imagen de su Ignacio no se borra y con ella se refuerza la noción del deber, de los escasos pesos que obtiene por su labor, unos van a apuntalar la economía siempre precaria del hogar, otros son remitidos puntualmente a la Junta Revolucionaria para sostener la insurrección en Cuba. Su campo de batalla, quien lo diría, será a partir de ahora lo que más gusto le diera antes. Cantar y enseñar música es su ofrenda a la Patria y a la memoria de su esposo.

Por estos tiempos debe haber fraguado en ella la decisión de no volver a casarse jamás. Ningún hombre puede sustituir a su Ignacio, ni la necesidad afectiva ni consideraciones pragmáticas torcerán su propósito. Si el imposible de la muerte no pudo ser vencido como los otros obstáculos que se interpusieron a su amor, ella llevará esa pasión más allá del fin de la existencia: ese retrato de Agramonte y ese mechón de cabellos que, junto a las cartas, estarán siempre a su lado muchas veces bajo su almohada, son la expresión de una fidelidad heroica. Ignacio está tan vivo que ella puede hablarle, esperarle, y procurar hacer las cosas que sean de su gusto. Su hermana Matilde tiene un carácter más ligero y común: ha conocido en Mérida a un cubano, José Pérez Castillo, miembro de la Junta Revolucionaria y contraen nupcias muy pronto, apenas unos meses después de conocer el deceso de su Eduardo, con él formará un hogar en la villa yucateca donde va a permanecer varios años después de que la familia regrese a Nueva York. Para Amalia nada de eso es posible, sería un sacrilegio dejar de rendir culto a su único amor: ella mantendrá viva la imagen de El Mayor y hasta su último aliento va a profesarle una fidelidad ejemplar, que es una de nuestras más hermosas páginas románticas.

El prestigio de la profesora crece con rapidez, conjuntamente con el de la institución musical, que a mediados de 1874 puede ya contar con un modesto teatro propio, lo que la exime de pagar el arrendamiento del San Carlos. El 14 de junio fue inaugurada la nueva sala con una función artística en la que Amalia tuvo un papel relevante. La prensa se hizo eco al día siguiente de la brillantez de la velada:

Anoche se verificó el concierto que la Junta directiva acordó para inaugurar el Teatro provisional que ha preparado en el Salón de la casa que ocupa.

El programa de la función fue desempeñado cumplidamente. Pareceríamos injustos si hiciéramos distinción especial de las señoritas y caballeros que más sobresalieron, porque a la verdad la ejecución de todas las piezas obtuvo el más brillante éxito. No obstante describiremos a grandes rasgos aquel acto.

La Sra. Amalia Simoni de Agramonte, profesora de música del establecimiento, hizo su debut, inaugurando con su talento artístico, con la ternura de su canto y la majestuosidad de su voz, esta fiesta de la inteligencia, en donde las artes liberales tenían ya su alcázar... La Sra. Simoni aún siente estremecer en su pecho una fibra en donde tiembla constantemente una lágrima, un recuerdo: aún nota en su semblante las huellas de dolor que la pérdida de esposo ha dejado escritas en él; y por eso es que se presentó ante la numerosa concurrencia vestida de riguroso luto, como una estrella solitaria envuelta entre tenebrosas nubes. Cantó primero “La escena y aria de Saffo”, del

Maestro Pacini, y luego “El wals a la Nikon” de

Tito Matey (sic).

Desde luego se dejó saber que la Sra. de Agramonte ha tenido una excelente escuela, que su instrucción artística ha obtenido una fuente distinguida.

Esta Señora supo escoger aquellas dos piezas, las cuales interpretó su melodiosa voz en armonía con los impulsos del corazón. Triste nos parecía oír el canto de la tórtola que lleva su nido. Majestuosa y “dolce” después su cadencioso eco era el arroyo murmurador que corría intrépido sobre una superficie de luciente plata. La Sra. De Agramonte tiene una voz clara, tierna y apasionada. Estas cualidades ayudan en mucho a las dotes artísticas que felizmente posee, y a la verdad, basta oírla una vez, para que su dulce entonación quede grabada en el alma. Dignos, muy dignos fueron los herméticos aplausos que el público le consagró, rindiendo de éste un culto de admiración a su talento[17].

El enfático cronista tiene elogios también para las “ilustradas señoritas” Aurora Peraza, Pilar Tejero y Leonor Cuevas, discípulas de la principeña que son “la más bella esperanza del Conservatorio”[18].

Apenas un mes después, se celebró otra función en el teatro, dedicada a los protectores del Conservatorio, en ella, además de algunas ejecuciones al piano, se presentaron de nuevo Aurora Peraza y Pilar Tejero, la primera de ellas en una romanza de Fausto de Gounod. Al final de la noche apareció en escena Amalia Simoni “vestida de negro, color que contrastaba con la blancura de su bello y noble rostro” para ejecutar de nuevo las páginas de Pacini y Mattei con las que había hechizado al público en la función pasada.

Es evidente que la labor pedagógica reavivó en Amalia el fervor por la interpretación vocal que los avatares de la guerra y las miserias de los primeros tiempos del exilio le habían hecho descuidar. Ya no era una costosa afición, sino un modo digno de ganarse la vida y una ofrenda particular para su Ignacio y para la patria. Poco después de la función anterior, se convocó a otra, esta vez como de abono, para el sostenimiento de las clases gratuitas en el centro, allí la camagüeyana lució sus facultades vocales en una de las páginas más celebradas y complejas del repertorio romántico: el aria “Casta diva” de la ópera Norma de Bellini, que resultaba muy adecuada para lucir sus dotes de soprano de coloratura. El anónimo cronista procuró describir con un estilo más o menos poético la emoción que esta ejecución despertó en el público:

Amalia Simoni de Agramonte volvió a cautivar las simpatías del público con la ejecución de la Escena y Cavatina del Acto primero de la ópera Norma del Maestro Bellini.

No exageramos. La ternura de su canto o la melodía de su voz, exaltan el espíritu hasta la sublimidad de la emoción. Desde que comenzó a modular las primeras notas de la Cavatina, cuya ópera inmortalizó el nombre del Príncipe de los Compositores, la concurrencia entró, por así decirlo, en un profundo letargo de admiración, de emociones, de goces, y de esperanzas. El más ligero ruido no osaba interrumpir aquel dulce gorjeo, aquella armonía tierna que tan directamente influía en el corazón como en el pensamiento. Aquel silencio estaba dominado por la voz de una sola mujer, y esta voz que era punto objetivo de todos los corazones, venía a ser la voz de la autorizada profesora que con tanto afán como constancia está propagando los adelantos de las artes liberales en nuestro país. Por eso es que todas las almas reconcentradas en ella, los pensamientos todos en ella no más. ¿No es ésta la guirnalda más bella para los que sólo viven pensando en la gloria y en la inmortalidad? Al silencio debía seguir el estrépito de los aplausos; y así fue. Después de la conclusión del canto, el entusiasmo, la aprobación del público llegó al frenesí, al delirio[19].

Es evidente que se habían ido sumando no sólo oyentes sino intérpretes aficionados a este fervor musical, pues el articulista menciona la ejecución del “coro de las cartas” de la opereta La Gran Duquesa lo que presupone un número discreto de ejecutantes.

No fue la enseñanza del canto el único aporte de los Simoni a Mérida. Se atribuye a José Ramón Simoni la introducción, o por los menos el fomento, del espiritismo en esas tierras. El galeno había desarrollado esas prácticas en Puerto Príncipe, donde, antes del inicio de la guerra y, de forma más o menos secreta, habían funcionado círculos que procuraban comunicarse con las almas de los muertos. Es muy probable que durante su etapa de estudiante en Barcelona y París, José Ramón leyera a Allan Kardec y, como otros miembros de la Ilustración cubana, encontrara en el espiritismo una alternativa a la religión católica, por ser un culto sin clero ni jerarquías, que le parecía más adecuado a sus preocupaciones de liberal y masón.

José Ramón Simoni

Este espiritismo “de mesa” o kardeciano no había devenido todavía una práctica extendida ni se había sincretizado con otras creencias populares, se presentaba como una modalidad filosófica para el progreso de los espíritus y no obstaculizaba otras preocupaciones sociales y políticas en sus cultivadores. Por otra parte, la influencia del Romanticismo ayudaba a difundir entre los lectores estas ideas, asociadas a los misterios de ultratumba y la comunicación con espíritus ya desencarnados de la materia, así como a la búsqueda de una fraternidad universal entre los hombres. Pocos años antes, la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda frecuentaría por un tiempo los círculos espiritistas españoles, en el vano intento de comunicarse con sus difuntos amados. Aun estas evocaciones tomaron en algunos espiritistas un papel político, pues aspiraban a comunicarse con grandes filósofos, guerreros y estadistas, que los aconsejaran para sus luchas actuales[20]. Para Simoni el espiritismo venía a satisfacer sus necesidades espirituales y a completar su filantropismo utópico, por tanto la difusión de esas ideas era para él una obligación ética.

Mérida era un sitio adecuado para la propagación del espiritismo. Combatían furiosamente en la región conservadores frente a liberales, los primeros estaban apoyados por la iglesia católica, tradicionalista y poderosa, los segundos, aunque en cierta medida marcados por el positivismo de Comte, tenían necesidad de encontrar una alternativa religiosa para ellos mismos y para el pueblo, que conservara los elementos más fraternales del cristianismo y que a la vez colaborara con la renovación del pensamiento.

Las prédicas de Simoni parecen haber tenido un pronto éxito, todavía hoy se le tiene como uno de los impulsores del movimiento espiritista en Yucatán[21] y pronto se formó un pequeño círculo en tomo suyo, eso explicaría el retomo del doctor a Mérida en julio de 1876, viaje que no sólo tendría como motivos visitar a su hija Matilde y contactar con la Junta Revolucionaria, sino también mantener viva la llama que había encendido allí en las mesas kardecianas.

Es razonable pensar que lo que motivó el apoyo y amistad de algunos, trajo consigo agresiones y calumnias por parte de otros. Los medios tradicionalistas y clericales deben de haber empleado todas sus fuerzas para combatir al galeno y su familia, de manera pública y privada, sobre todo por su papel movilizador entre los liberales del patio. Dado el poder que aún tenían los conservadores en la zona, estas luchas quizá llegaron a extremos desagradables y afectaron la paz del hogar, lo que ayudaría a explicar la partida de la familia, de regreso a Nueva York —donde había permanecido el hijo Ramón— finales de septiembre de 1874, cuando era mayor el prestigio de Amalia como artista y profesora.

Según Herminia Agramonte, Amalia enfermó de cuidado en Mérida, por el pesar que le produjo la pérdida de su esposo y “la madre se la llevó a Nueva York pero ya casi no tenían recursos”[21]. Es probable que Manuelita no se sintiera bien en aquellas tierras desérticas, surcadas por las luchas civiles y en medio de una pobreza palpable, quizá Nueva York, donde estaba el otro hijo y abundaban los amigos y parientes, le pareciera un lugar menos hostil para residir y quizá un sitio donde todos pudieran trabajar más adecuadamente. Una vez más, debieron embarcarse y trasladar el hogar. El peregrinaje continuo era una especie de dictado de la fatalidad.

La catedral de Mérida en una imagen de la década de 1880.

Tomado de Amalia Simoni. Una vida oculta. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2009, pp.125-146.

_el-camaguey.jpg)

Comentarios