El comité “Gonzalo de Quesada”, fundado para perpetuar su memoria, hace llegar por medio de estas líneas a la docta corporación, que alejándose de la práctica establecida, dedicó una sesión solemne al escritor, al patriota y al diplomático; al Dr. Bustamante, a los Sres. Tomás y Valdivia, y al Dr. Carbonell, a las corporaciones y a los amigos que concurrieron al acto, las más sentidas gracias.

Gonzalo Aróstegui

Presidente del Comité “Gonzalo de Quesada”

Sr. Presidente; Sres. académicos;

Señoras y Señores:

Todavía no se han desvanecido en la conciencia de la patria —sacudida de continuo por los rigores de contraria suerte— los sentimientos de estupor y de pena que la abatieron como a una amazona acribillada cielos extraños, de uno entre los más fieles y ungidos sacerdotes de su fe: Gonzalo de Quesada, fundador de la República y caballero de la Libertad.

Nadie, si me conoce, esperará de mí, que pregono la sinceridad y juzgo a los muertos, como si estuvieran vivos, y viceversa, que ocupe este lugar convertido por la Academia Nacional de Artes y Letras en Jerusalén mística del recuerdo, animado de falsos entusiasmos, y como plañidero de oficio, a dibujar con mano sacrílega, sobre el lienzo del panegírico, una silueta de proporciones colosales sin parecido con el natural. No; el varón ilustre en cuyo honor deshojo conmovido las humildes azucenas de mi jardín íntimo, no era un superhombre; tendría defectos como todos los humanos; pero sus altas virtudes cívicas y privadas los superan. Otros discutirán sus excelencias, consecuentes con el hábito adquirido de verle sólo al mármol sus reversos. Yo lo amé demasiado para convertirme a la hora de su exaltación en Aristarco de su acción fecunda, para mí sagrada, porque la inspiró su amor sin vacilaciones a Cuba, y su constante empeño en enaltecer a sus compatriotas.

La vida de los redentores no se ha de juzgar por capítulos, sino en su totalidad; de la misma manera que una creación artística no es buena ni mala por los detalles, sino por el conjunto.

Atisbemos su existencia, mirémosla resbalar como góndola de alabastro sobre el lago de purísimos ensueños, y nadie negará que hay en ella una perfecta armonía de espíritu y de voluntad.

El joven patricio derribado por la Inesperada—cuando su sol refulgía en pleno cénit—en el imperio amenazador de Guillermo II, donde nos representaba, era modelo de ciudadanos, ejemplo palpable de la devoción con que los hombres de su época se ofrecieron al sacrificio y juraron, ante el ara de la augusta Prisionera cargada de hierros, el acta de independencia suscrita en los campos memorables de Guáimaro y ratificada en los solemnes de Jimaguayú.

La República, por circunstancias especiales del actual momento, ha sido muy parca, por no decir absolutamente remisa, en póstumos honores a su preclaro hijo. Ni un acto o manifestación de duelo público, ni una ceremonia oficial; nada. Algunos artículos de periódicos recogiendo la obligada actualidad con frases más o menos laudatorias. Ni siquiera la Sociedad de Emigrados hase creído en el deber de honrar esa memoria veneranda; aunque acaso se deba a que no figuran a su frente, como en puridad debieran, sus compañeros del destierro, los lugartenientes, en los olvidados días de iniciación y de martirio, del inefable Martí.

Sus paisanos, tan ponderados por él en todos los eventos y al través de todas las ausencias, no le han correspondido en la proporción de afectos a que era merecedor. Las inquinas de la política embotan los corazones, deprimen los sentimientos, alargan las distancias, ridiculizan las admiraciones, coronan al bueno de sarcásticas espinas, y levantan a Judas al trono del evangélico Jesús...!

Si la lógica rigiese los destinos del Universo, y no la caprichosa veleidad y la injusticia, Cuba hubiera conocido más de cerca a Gonzalo de Quesada y, conociéndolo, honrado generosamente sus restos, que aun bajo la tapa del ataúd buscan, como lúgubre nave entre las tinieblas del océano, las playas gemidoras de la patria!

En el plenilunio de la inteligencia y del batallador optimismo se lo llevó la muerte. El cable, que periódicamente anuncia al mundo la horrible carnicería a que se entregan los ejércitos de Europa, en una saturnal de caníbales, difundió la noticia dolorosa que nos llenó de asombro.

Mar, cielo, naturaleza que empezáis a sentir en las entrañas los primeros gérmenes de próxima primavera, llorad por él; y unidos, en concierto unísono, rezad en su homenaje responso inmortal!...

El brillante paladín caído sobre el escudo de la diplomacia, era un patriota en la acepción cabal del vocablo. Niño aún, oyó contar a sus padres de una tierra aherrojada, donde los nacidos en ella desangrábanse en lucha abierta por la libertad; oyó contar de Céspedes, que firmó con la mano lúcida de los profetas la manumisión de sus esclavos y prendió fuego a su numántica Bayamo para que no sirviera de reducto al déspota; de Aguilera, que nació millonario, pero siervo, y murió pobre, pero libre; de Ignacio Agramonte, prototipo de la dignidad y encarnación sublime de la protesta, que poseía cuanto hace amable y dichosa la existencia y prefirió la muerte a la coyunda.

En el ambiente creado por los fluidos de espíritus superiores, amasado con la levadura espesa de sus hechos, creció el altivo y tenaz rebelde, sintiendo que los pies no le llegaran a los estribos para echarse selva adentro sobre el caballo libertador, “pedestal del héroe”, que todavía espera en el solar redimido al cantor de su grandeza y al escultor de su estatua.

Su amor a la libertad fue ingénito y a la vez hereditario. Sus padres, nativos de la ínclita Puerto Príncipe, emparentábanse por lazos de sangre a los principales caudillos que secundaron en Camagüey el estremecimiento de Yara, entre los cuales descuella el generalísimo Manuel de Quesada, uno de los jefes más famosos de la década imperecedera.

Si por una aldaba se conoce un siglo, como pensó el poeta, las raíces de su árbol genealógico anunciaban la rama y predecían el fruto.

Quesada nació cuando Cuba empezaba a morir por la estrella! Sobre su cuna de niño los azahares goteaban sangre y las sonrisas se resolvían en lágrimas.

El 15 de diciembre de 1868, año inicial de la efemérides luminosa, vino al mundo en la calle de Luz número 48, de La Habana, el que más tarde había de ser uno de los más activos factores en la cruzada del 95.

No había cumplido un lustro cuando su familia se trasladó a Nueva York, baluarte de conspiradores y asilo hospitalario de los perseguidos cubanos. En aquella iglesia de jaculatorias y ofrendas, donde oficiaban los Aldama, Morales Lemus y tantos otros patriarcas legendarios, la crisálida de su patriotismo se transformó en mariposa.

El niño se hizo adolescente, teniendo delante de sus ojos la visión de la cumbre enrojecida por los incendios y los fogonazos de la borrasca regeneradora. La sangre vertida en la manigua por levantar a su país del trastorno culpable de la colonia al decoro ordenado de la república, fue riego de mayo sobre el abierto cáliz de su temperamento. El germen de rebeldía, innato en él, desarrollóse gradualmente en la miel de su celda, y a su turno emergió, como las abejas de Aristeo, en una maravillosa resurrección.

Cuando el sol de Yara, después de lucir diez años en el cénit de las esperanzas, se puso chorreando púrpura en el nadir del Zanjón, recorrieron su cuerpo los escalofríos de torcedora amargura, y con la mirada en lo porvenir se juró en silencio a su patria. No saben de la precocidad con que los cubanos de todos los tiempos se bautizaron con el agua bendita del Gólgota, los que vean en mis palabras fuegos fatuos de frases huecas o lentejuelas de leyenda. Niño era el ordenanza del brigadier Gregorio Benítez, que en el asedio al fuerte Montejo echó su potro al galope intimando la rendición a los sitiados; niño era José Viamonte, ayudante del intrépido Henry Reeve, el primero en la acometida y el último en la retirada, caído espartanamente en una carga de caballería y sobre cuya fosa escribió su jefe este conmovedor epitafio: “¡Pobre niño! Era un héroe, y ahora se ha ido de explorador a ramajearnos el camino.”

No es mera esgrima de verbo o de sensiblería artificiosa, inspirada en la contemplación romántica de fantásticos motivos, pensar a Gonzalo de Quesada, a los diez años, jurándose a la patria. El sol alumbra desde que en la madrugada de oro su tenue luz comienza a clarear el horizonte azul: así el heroísmo, en los pueblos tristes, inconformes con su suerte, la infancia se adelanta a pagar su contribución al holocausto antes de que se abran en su tallo los pétalos de la adolescencia.

Esperando la inextinguible aurora de optimismo y de acción, se educó en los Estados Unidos. En 1888 se graduó de Bachiller en Ciencias en el College of the City of New York y dos años después, de Doctor en Derecho en la Universidad de Columbia. El foro americano era para él nuncio de halagüeño porvenir. Pero se debe a Cuba, y nada que lo aleje de consagrarle sus alientos lo deslumbra y enamora.

El diez de octubre de 1889, aniversario del épico atrevimiento de Carlos Manuel de Céspedes enarbolando en el batey epónimo la insignia de independencia, emblema de nuestras inmanentes esperanzas y de nuestras continuas zozobras, pronunció su primer discurso político en los inolvidables salones de Hartman Hall, en fiesta presidida por Martí. Esa noche se reveló orador de profundos conceptos y de cálidos períodos, iniciando su carrera como otros quisieran acabarla: entre las aclamaciones de su auditorio, electrizado por la magia de su torrente de lavas.

Un año después, al constituirse el Congreso Panamericano en Washington, fue nombrado Secretario de la Delegación Argentina. Al regreso del Delegado señor Roque Sáenz Peña a su país, llevóselo de secretario particular. Su viaje a la floreciente República del Plata le proporcionó conocimientos y relaciones que más tarde hubo de utilizar en la propaganda del ideal, sueño de sus mayores y centro convergente de sus febriles ansias.

En 1891 retornó a Nueva York con el nombramiento de Cónsul de la República Argentina en Filadelfia, que renunció poco después, estimándolo incompatible con su resolución de contribuir, por cuantos medios fueran viables, a preparar la guerra decisiva que habría de romper los anillos sofocantes del monstruo amenazador del Laocoonte americano.

En abril de 1892, al constituirse el Partido Revolucionario Cubano bajo la égida de Martí, con la obediencia de las emigraciones y el concurso de los Veteranos, fue nombrado Secretario, cargo que desempeñó con perseverancia y actividad nunca bastante encomiadas. Tarea larga y por demás difícil sería seguirlo en su varia y eficiente gestión, multiplicándose para dar cima a las encomiendas a, su inteligencia y a su lealtad confiadas.

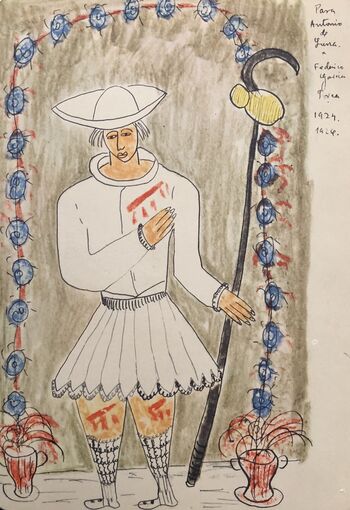

José Martí retratado por Herman Norman, 1891.

En diciembre de 1894, preludio de Baire, fueron detenidos en Fernandina, por autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, el Amadís, el Lagonda y el Baracoa, barcos expedicionarios que debían conducir a nuestras playas a los principales adalides de la revolución, junto con las armas y pertrechos adquiridos, con los fondos recaudados en tres años de predicación y de ahorro, por el Partido Revolucionario.

La alarma cundió en la Isla; temblaron los usurpadores, y un sentimiento de estupor primero, y de júbilo después, sacudió como un volcán los hidalgos corazones de los hijos del destierro.

Martí, cargado con la cruz de las responsabilidades todas; fijos los ojos en el confín relampagueante; sin perder la fe en los destinos de la patria y midiendo las energías de su pueblo por las suyas propias, de pie en el puente, junto al timón de la nave estremecida por vientos de tempestad, dominaba el horizonte hórrido, dictando órdenes y redoblando esfuerzos. Era indispensable, en aquella crisis, levantar los ánimos, hablarles de cerca a los emigrados y que ellos respondieran ratificando la fe empeñada. Para cumplid esa espinosa misión en tan angustiosos momentos, Martí pensó en su filial amigo; y mientras auscultaba con el oído puesto sobre los pulmones de Cuba, atando los últimos cabos para convertir la derrota en victoria y la supuesta necesidad de espera en orden de marcha, su discípulo predilecto, invocando su gran espíritu, recorría los arenales de Florida pidiendo a sus desheredados y preteridos colaboradores el óbolo bendito de generoso desprendimiento; la limosna, recordada por él en su primera epístola de Cuba libre, “del buen día de trabajo”.

En tan solemnes instantes le conocieron las emigraciones del Sur. Presentándolo, en carta inolvidable, decía Martí: “Estamos en hora de mucha grandeza y dificultad, y él va a un servicio glorioso. ¿No ven todo el fuego de Cuba en sus ojos?” Su viaje a Tampa y Cayo Hueso despertó los más vehementes entusiasmos. Nadie con más autoridad, por su compenetración con Martí, podía hablar en su nombre—símbolo entonces de una unidad de miras y de una atracción de imán desaparecidas con él—a las emigraciones fundadoras.

Su palabra ardorosa, vibrante como una sinfonía de clarines tocando llamada y tropa, calcinó las almas y alineó las conciencias. De tribuna en tribuna y de taller en taller, trono como el San Juan de la Biblia, iluminado por el resplandor de Jesús.

En el histórico San Carlos, en la noche del cinco de febrero de 1895 —un día después de su arribo al firme Peñón—, obtuvo una de las más delirantes ovaciones que se recuerdan en la tribuna revolucionaria. Hablando de las armas de Fernandina y de las que tenía bien resguardadas el Partido Revolucionario, dijo: “¿Diré, cubanos, dónde están esas armas para que las sorprenda el enemigo?” ¡No, no! —gritaba el concurso electrizado. —“Sí, lo diré, cubanos; lo diré, para que el enemigo venga a quitárnoslas”. ¡No, no! —prorrumpía el auditorio en masa. “Sí, lo diré —repuso—. Las armas están en la conciencia de cada uno de vosotros...!”

Cuando de su excursión fructífera retornó al Norte, ya el Maestro había salido para Santo Domingo a unirse con el general Máximo Gómez, para caer, al abrigo de una noche oscura, sobre las costas de Baracoa.

Durante su ausencia, Quesada quedó virtualmente en funciones de sustituto, hasta que, confirmado el Apocalipsis de Dos Ríos, se procedió en junio del mismo año a elecciones, en las cuales resultó escogido Estrada Palma, quien lo confirmó en su puesto, confiándole, al igual que su predecesor, las más arduas empresas en el estadio de la propaganda y en el más difícil de la diplomacia. Fue el más alto y simpático vocero de la revolución cerca de Washington y le cupo el insigne honor de redactar, junto con los Senadores americanos, la Joint Resolution del 19 de abril de 1898.

Concluida la contienda con la intervención armada de los Estados Unidos, vino a Cuba y fue elegido Delegado a la Asamblea de Santa Cruz del Sur y más tarde a la Convención Constituyente.

Sus compatriotas —o, para ser más exacto, algunos de sus compatriotas—, menos generosos con él que el león de Andrócles, lo mordieron y calumniaron sin piedad. Se le acusó sin miramientos, y, sin tener en cuenta su hoja de servicios, de conspirar contra su patria de acuerdo con los norteamericanos, se le tachó de frívolo y de querer alzarse sobre el pavés de influencias extrañas, para satisfacer aspiraciones que hubieran sido legítimas, pero que no descubrió jamás, convencido de que sólo aman a la patria, y la sirven, los que saben deponer ante ella sus cóleras y sus ambiciones.

Angelina Miranda y Quesada, esposa de Gonzalo de Quesada

Al advenir la República, fue proclamado Representante por la provincia de Pinar del Río, renunciando su acta por haberlo investido el Gobierno de Estrada Palma Ministro Plenipotenciario en Washington, donde eran por el momento más necesarios sus consejos; cargo éste que desempeñó hasta febrero de 1909, con fidelidad y tacto extraordinarios, como lo comprueban la celebración del Tratado de Reciprocidad y su alegato defendiendo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos los derechos de Cuba sobre la Isla de Pinos. Al asumir las riendas del poder el general José Miguel Gómez, cesó de representarnos en la Casa Blanca; y tras breve paréntesis de irrisorio premio, fue enviado con igual categoría a la Corte de Berlín.

Representó a Cuba en casi todos los Congresos del mundo a que fue invitada a concurrir. Delegado al de la Paz reunido en La Haya y a las Conferencias del Panamericano en Río Janeiro y Buenos Aires; y Juez del Tribunal Permanente de La Haya, obtuvo el justo honor de que los Estados Unidos lo designasen árbitro en su pleito con Venezuela.

Su actuación diplomática es cuantiosa y brillante. Literariamente, meritoria sobre todo encomio. Deja varios libros, entre otros: Mi primera ofrenda, artículos y discursos políticos; Patriotismo, cuentos de la guerra, traducidos del francés; Ignacio Mora, narración histórica inspirada en el sacrificio a la furia española de una familia cubana, y La patria alemana, magnífico resumen omnisciente.

Pero su más laudable esfuerzo de literato y publicista, al que dedicó las admirables energías de su cerebro, haciéndose acreedor en grado superlativo a las bendiciones de sus contemporáneos y a las preeminencias de la Historia, es la compilación de la obra de Martí, recogida con cariño filial y constancia de benedictino; obra de la cual editó catorce volúmenes, costeados, de su peculio, que constituyen el homenaje más grande que en estos tiempos de apostasías y de concupiscencias haya ofrendado un vivo agradecido a un muerto inmortal.

Los que todo lo critican en el mundo y no ven de él sino lo feo y áspero, pretenderán en vano restar méritos a su iniciativa atribuyéndole lunares y señalando deficiencias. Refiriéndose a. esos, dijo que su colección no era sino “guía para posteriores y perdurables ediciones”. Su tarea, aun sin hacer labor de artífice, era larga. Sólo su devoción y su actividad pasmosa hubieran podido obviar los inconvenientes, multiplicados por la indiferencia, con que tropezó persiguiendo los materiales del Maestro. Si hubiera esperado, para completar algunos de esos volúmenes, las páginas que solicitó, muy pocos habría impreso. Pero como si el presentimiento de su prematuro fin lo hubiera iluminado, dio a la imprenta, unos tras otros, cuantos originales, iba reuniendo.

En el tomo octavo de Martí, Norteamericanos, lamentándose de no haber podido adquirir, por falta de cooperación, algunos, trabajos que lo habrían enriquecido y completado, expresa su temor de caer en el camino antes de dar cima a su empeño; “en época en que es una verdad dolorosa que su anhelo no se ha alcanzado y temeroso de que no se continúe su propósito, toda vez que no hay premio o recompensa que esperar del gran muerto”.

Sin embargo, no han faltado entendimientos suspicaces que juzguen esa desinteresada labor con acrimonia, enunciando que con ella se levantaba un propio monumento y no el más visible e imperecedero a la gloria del Libertador.

Pluguiera al cielo que su ejemplo tuviese imitadores que, loando la memoria de los atletas caídos, se levantaran a golpes, de cincel y de nobleza el pedestal de sus estatuas. Aspirar a la Fama, combatir con buenas armas por ceñirse el laurel, es. ser digno de ambos. La virtud no consiste en vivir anónimo, sino en alzarse a la notoriedad por títulos verdaderos. El mal no estriba en aspirar, sentimiento legítimo de la especie, sino en querer subir a la inaccesible colina por las escaleras de la mediocridad y de la intriga, mordiendo honras y profanando altares. El galardón no es, no puede ser en definitiva, de los más afortunados para encauzar sus apetitos, sino de los que llevaron en el alma, o llevan todavía como vivificante lumbre, la siempreviva consoladora de un ideal, y profesan la religión de la bandera y el culto de los héroes como en los días óptimos de la manigua generosa, con sus noches rubricadas por los chorros plateados de la luna, y más claras y puras que la noche moral que nos envuelve, artificiosamente deslumbrada por el poder secreto de los que, para satisfacer sus deseos y gozar los favores de malsana fortuna, encienden en las gradas del Capitolio su lámpara de Aladino...

El hombre público, a semejanza del albañil, levanta con sus actos, ladrillo sobre ladrillo, el palacio de su grandeza o la mazmorra de su ignominia. El escultor cuando talla en el mármol, con inspiración genuina y talento natural, la silueta de un grande, se engrandece. El poeta cuando canta a un inmortal, si el estro lo acompaña, se inmortaliza. El historiador, cuando, depurados los hechos en el crisol de la verdad y quemados en el fuego de la belleza, funde en el bronce duro de los anales las hazañas de los héroes, se eleva hasta ellos. Así Quesada, que, descuidando su propia obra, se consagró a salvar de las posibles nieves la de aquel que no tuvo tiempo sino para alzar siervos al derecho, si eleva un cenotafio al muerto, se erige en la gratitud y en el reconocimiento de sus coetáneos legítimo pedestal.

Si no hubiera hecho más en su provechosa existencia que propagar como embajador de fe las doctrinas del Maestro y recoger de las frías gavetas del olvido los pétalos desparramados de la rosa de su pensamiento, merecería, por eso solo, vivir prendido con broches de amor a su memoria; y hallarse atado por tan sólidos anillos a su recuerdo, es vivir a la sombra de frondosos laureles en el panteón de nuestros dioses.

Si queréis pesar justamente la importancia de la útil vida que acaba de apagarse, volved los ojos a las albas marciales de febrero y contestadme, con la mano puesta en el corazón, si se puede suprimir su nombre al escribir la historia del Partido Revolucionario Cubano, cuna del estremecimiento de Baire, rescripto de la libertad y madre de la República.

Gonzalo de Quesada fue también notable periodista. Su labor en el periódico Patria aún no ha sido justipreciada.

Los que andan a caza de recortarle las alas al genio, como si levantándose sobre zancos se pudiera ocultar la luz del sol, arguyan en buena hora que la revolución flotaba en la atmósfera y que, si no surge Martí para decidirla, estalla de todos modos por obra y gracia de combustión espontánea. Yo niego los efectos sin las causas y los resultados de la religión sin la prédica de los apóstoles.

Un hombre solo no hace triunfar a un pueblo; pero éstos, en su hora de génesis, aparecen vibrantes en un hombre. Las cosas no son como quiere la lógica y discurre la filosofía, sino como fueron. Suprimid a Napoleón, quitad del medio a Washington, borrad el nombre de Bolívar, y decidme los fundamentos en que se apoya la razón para suponer que todo lo que pasó hubiera pasado. Claro está que de no haber sido ellos, otros hubieran producido el terremoto; pero fueron ellos, y nadie les puede arrebatar la palma de la Iniciativa.

Cuando oigo repetir, como se ha proclamado y escrito muchas veces, que sin Martí las uvas de nuestras vides heroicas se hubieran cosechado igualmente, sonrío como quien escucha a beneficio de inventario. Porque no hay mayor sofisma, ni una lógica más sin fundamento. Recuerdo, como si la estuviera viviendo, la época en que Martí, como un jinete de la ilusión, clavados los ojos en los trópicos, el pensamiento en Céspedes y envuelto en la tricolor de Yara, iluminaba los ásperos eriales de nuestro desencanto con los suaves resplandores de su divina antorcha.

Cuando surgió en la palestra, designado por la Providencia para encarnar los ideales de su pueblo, éste dormía inconsciente o descreído a las plantas de su amo y señor. Los gladiadores del 68, dispersos por la América libre o dominados por la impotencia en el suelo nativo, tras los últimos fracasados intentos del 84 y del 90, parecían resignados a perpetuo vasallaje. Los hijos de los héroes confundíanse con los que habían derramado la sangre de sus padres libertadores. Un vaho de orgía flotaba en la atmósfera, iluminada de tarde en tarde por los fucilazos de la protesta aislada. En esos momentos aparece Martí enarbolando el estandarte del Partido Revolucionario Cubano. Inyectó savia a los descreídos; decidió a los irresolutos; congregó a su alrededor a los viejos soldados de la epopeya; puso en marcha a la generación nueva; iluminó las brumas de la colonia con los potentes reflectores de su verbo, tallado en la fragua de Vulcano; se asomó al desierto de nuestra inercia, y con la vara mágica de su patriotismo despertó a los ilotas a la esperanza y al combate. La República de Cuba, fecundada por Céspedes en el surco homérico trillado por los legionarios del 68, se hizo nervio y realidad por el esfuerzo de Martí.

Al lado de ese hombre excepcional, altruista como el Cristo y sugestivo como César, apareció en el ágora pública, sirviéndole de escudero, el joven de alma de oro y de acero cuya memoria honra, para su propia honra, la Academia Nacional de Artes y Letras.

En vano la malquerencia y la malicia, con mano despiadada, querrán empequeñecerlo. Como para ver las siderales hay que alzar los ojos a la inmensidad imponente, para contemplar a Martí, transfigurado en la apoteosis, hay que ver a Gonzalo de Quesada.

Cuba y Martí, sinónimos, en lenguaje figurado, en el eucólogo de nuestros credos, fueron—al igual de su amante compañera y de sus hijos adorados—la obsesión de su cariño. Su correspondencia más íntima está saturada de ese religioso amor.

El 19 de mayo de 1912, de tránsito en la ciudad de Hannover, Alemania, escribía a su leal Campillo esta hermosa carta, elocuente confirmación de mis palabras: “Te escribo a la hora en que cayó el Maestro! Y acabo de ver el hermoso caballo de bronce, el caballo que era su símbolo. Brilló el sol—como aquel día en que debí caer yo también.

“Recordémosle y no olvidemos sus máximas”.

No se consolaba el discípulo de no haberlo seguido en la muerte, de no haberse desplomado junto a él en aquella fulgurante carga —vaciada en la turquesa corintia de su oratoria tempestuosa por la simpar fantasía de Manuel Sanguily—, cuando el Apóstol, “al tropezar por la primera vez con los enemigos de su patria, siente rugir en su corazón la cólera inmensa de su pueblo y, estremecido, despeña con furiosa espuela su caballo, como viviente alud, contra la masa tonante qué se abre en cráter de fuego donde, envuelto en llamarada de relámpagos, se hunde con estrépito el centauro arrebatado!”

Ya no volveremos a ver la romántica figura, interesante y dulce en su natural desaliño; ni sus ojos elocuentes, cerrados para siempre, se volverán desde lejanas riberas para interrogarnos si hemos olvidado, ciegos de ira, la obra de amor iniciada por Martí.

¡Ay, el desfile es interminable!

Ayer se desplomó con estrépito de seiba el viejo Marqués de Santa Lucía; siguióle “Periquito” Pérez... Ramos, Monteagudo, Quesada, Rodríguez, Sánchez Higueras, Bolaños, Salazar, Ávalos, y por último se derrumbó en la fosa, como un samán añoso en la llanura caldeada, el virtuoso y formidable Rabí, dejándonos la visión fantasmagórica de su arrojo, acuchillando los cuadros españoles en la incontrastable carga de Los Negros, pasando entre las huestes enemigas, como pasan los vientos por los prados haciendo estremecer a las espigas!

Si el cielo no es una ficción vana, en él se habrá reunido Quesada con los suyos, con los que lo comprendieron y lo amaron en días en que la virtud se premiaba señalándole puesto de peligro y los honores se merecían y se recompensaban con la devoción del sacrificio y el desprecio absoluto de los bienes materiales.

Como en las horas venturosas de la víspera, en las grandes horas de altruismo y de creación, se sienta otra vez —demasiado temprano, por infausta suerte— a la derecha del Maestro. ¿Qué Hércules de la envidia tiene bastante fuerza para arrancarlo de allí? Por derecho santo, conquistado a golpes de colaboración y de fe, ocupas ese sitio, ¡oh, tú, el más fiel y justamente amado de sus discípulos! Sus brazos lo protegen, como coraza bíblica, contra las flechas lanzadas de sus arcos por los vivos ingratos. Pero no importa. La justicia humana es planta exótica que sólo crece en las tumbas. Los pueblos comienzan a amar a sus guías y servidores cuando ya no son sino lágrimas en el corazón y polvo en la memoria. ¡Oh atenienses—exclamaba Alejandro—cuánto cuesta merecer vuestra alabanza! Para él empieza a surgir la eterna aurora. Eterna, sí, porque mientras Cuba exista—y existirá por los siglos de los siglos, venciendo achaques y rebasando crisis—no dejará de caer la luz solar sobre el sepulcro de Martí, donde la generación presente, adelantándose al porvenir, le ha dado en líneas plebiscitarias de universal gratitud el derecho al reposo al lado del dormido inmortal.

Juntos en la muerte como en la vida, sus nombres pertenecen a la Historia; y el recuerdo de José Martí dará sombra eterna al de Gonzalo de Quesada en las serenidades de la posteridad.

Palacio de la Paz en La Haya. Gonzalo de Quesada formó parte de la delegación cubana a la Conferencia Internacional por la Paz, efectuada en La Haya, en 1907

Discurso pronunciado en la sesión solemne que celebró la Academia Nacional de Artes y Letras al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Gonzalo de Quesada, el 9 de enero de 1916. Publicado por acuerdo del comité “Gonzalo de Quesada” fundado para perpetuar su memoria. Tomado de Gonzalo de Quesada. La Habana, Imprenta El Siglo XX, de Aurelio Miranda,1916.

_monumento-gonzalo-de-quesada_elcamaguey.jpg)

Comentarios