Paradójicamente, durante mucho tiempo se la ha reconocido, con aparente unanimidad, como una escritora singularísima en las letras cubanas y también de las letras españolas: por ejemplo, Carolina Coronado expresó: “No hay duda alguna. Como hemos dicho antes, España no ha tenido nunca una poetisa de tanta energía, de tan sublime genio, de tanta elevación y grandeza”[2]. Por su parte, Marcelino Menéndez y Pelayo afirmó: “Faltaría algo a nuestra lírica moderna si la Avellaneda no hubiera traído a ella, con tanto brío y tanta sinceridad, esta nota originalísima”[3]. Pero, más allá de coincidencias superficiales, su imagen literaria ha sido contemplada desde puntos de vista sumamente diversos. Así, por ejemplo, Cintio Vitier, al considerarla en Lo cubano en la poesía, su muy personal y sugeridora interpretación de lo esencial cubano en la historia de la lírica cubana, estimó necesario hacerlo bajo la denominación “El caso de la Avellaneda”[4], subtítulo inquietante por sí mismo, que la distancia, en el panorama histórico trazado en Lo cubano en la poesía, de los demás poetas de la Isla. En su libro, Vitier comienza por confirmar el valor artístico de Tula Avellaneda, pero no deja de expresar —bien que con reserva y contención corteses— una desaprobación evidente:

Cierto que con su persona y su obra (dramática, lírica, novelesca) la Avellaneda llena un buen espacio de vida de las letras en Cuba y en España. Cierto que en su rápido y fino soneto

Al partir, como en su resonante y trémulo

poema a la muerte de Heredia, se hace patente su profundo amor a Cuba [...] y hasta su espontánea emoción patriótica [...]. Cierto, en fin, que inaugura la Avellaneda entre nosotros (pues a nuestra literatura pertenece, sin duda, mucho más que a la española), la dimensión de la poesía femenina amorosa, con poemas tan recios, armoniosos o desnudos en su irrupción vehemente como

Amor y orgullo,

A una acacia y

A él [...]. Todo esto es cierto. También que en el manejo del idioma y la vastedad de los lienzos dramáticos señorea sobre sus contemporáneos. No seremos nosotros quienes le escatimemos su lugar a la Avellaneda. Precisamente eso, lugar, espacio, ámbito, es lo que nunca se le podrá negar. Pero desde el punto de vista en que estamos situados, persiguiendo la iluminación progresiva de lo cubano en nuestra lírica, decrece notablemente su interés y su importancia, sin perjuicio del valor absoluto de su poesía, que no pretendemos fijar aquí

[5].

De acuerdo con ese punto de vista, dirigido a indagar lo específicamente cubano “[...] en la sensibilidad y la reacción peculiar ante el mundo”[6], Vitier considera la poesía de la Avellaneda como de interés no sustantivo para una ponderación histórica de la lírica cubana. Sin embargo, habría que agregar a ello que Vitier explícitamente tampoco considera a la Avellaneda como una escritora española:

Muy criolla fue, sin duda. No obstante su tendencia a la oquedad formal y su malhadado virtuosismo métrico, sentimos en ella (y más aun que en sus versos en la electricidad humana que la rodea) una pasión, un fuego, un arranque vital que ninguna poetisa española ha tenido, y que anuncian las voces femeninas americanas de nuestros tiempos. Ella es ya, completo, el tipo de la mujer hispanoamericana [...] que se avalanza ávida hacia la vida y el conocimiento, que se arriesga igual que un hombre en la búsqueda de la felicidad y en la ambición creadora [...]. Pero lo que no descubrimos en ella es una captación íntima, por humilde que sea, de lo cubano en la naturaleza o en el alma; ni una voz que nos toque las fibras ocultas. Gallarda y criolla, sí; enviada de la isla, con talento y pujanza que justamente sorprendieron, a la orilla española, sí; pero ¿cubana de adentro, de los adentros de la sensibilidad, la magia y el aire, que es lo que andamos buscando? Confieso llanamente mi impresión: no encuentro en ella ese registro[7].

Es necesario examinar estos juicios de Vitier. Ante todo, véase que este autor afirma, de entrada, que Tula Avellaneda “a nuestra literatura pertenece, mucho más que a la española”. Resulta difícil comprender cómo una escritora puede pertenecer a la literatura cubana, si no hay manera —según opina Vitier— de descubrir en ella a una cubana verdadera, a una mujer cuyos “adentros de sensibilidad” correspondan, al menos en alguna medida, a la cubanía. Tiene mucha razón Vitier al observar que la Avellaneda, “gallarda y criolla”, encarna completo el “tipo de la mujer hispanoamericana”. Pero si su registro, su sensibilidad y su aire no son cubanos y, al mismo tiempo, es claramente hispanoamericana, habría que preguntarse a qué otra zona continental podría pertenecer. Se trata, indudablemente, de una incongruencia en el razonamiento lógico.

Su obra narrativa, por otra parte, resulta valorada de un modo diferente, al menos en lo que a Sab se refiere. Así, cuando Ambrosio Fornet perfila con agudeza un panorama inicial de la narrativa cubana, abre en su libro En blanco y negro destacando que “Cuba llegó tarde a la independencia; en cambio, dio la primera narrativa original y coherente de la literatura hispanoamericana”[8], y acto seguido sustenta esa afirmación fundamental no sólo a través de las figuras de Ramón de Palma, Anselmo Suárez Romero o Juan Francisco Manzano, sino también con Tula Avellaneda. La visión crítica sobre su teatro, en cambio, suele ser tan excluyente como la de su poesía. Rine Leal, por ejemplo, al ponderar la variedad de la producción de la autora, observa:

Ante tal exuberancia cabe preguntarse qué aportó, significó o determinó en el teatro cubano. La respuesta es desesperante. “Tula” empleó su talento dramático en una obra de incitación cristiana y española, o en comedias donde el espejo de costumbres reflejará fielmente una sociedad adquirida a posteriori, y su lenguaje sonará siempre peninsular, monárquico o cortesano [...] No se pretende negar la cubanía de “Tula” o excluirla de la lista de dramaturgos nacionales, porque eso es tarea inútil. Pero sí establecer la premisa de que su teatro nada añade a nuestra escena, que su idioma no fue cubano sino español, que sus temas y personajes pertenecen por entero a otra historia, que el ambiente y la atmósfera de sus obras son producto de una actitud peninsular, de una mirada que se fija en el esplendor y grandeza de la Corte, y no en las pequeñas realidades de su patria[9].

Se manifiesta aquí la misma contradicción antes percibida: Rine Leal declara que “no se pretende negar la cubanía de ´Tula” o excluirla de la lista de dramaturgos nacionales”, pero lo que hace, aunque parezca no percatarse de ello, es precisamente excluirla.

Tanto en lírica como en teatro, el argumento tangible para no otorgarle importancia real, parece basarse sobre el hecho de que la Avellaneda:

I. Tiene una sensibilidad “diferente” a la de los escritores cubanos de su época. Sin embargo, la nitidez y homogeneidad de una sensibilidad lírica o dramática cubana en la primera mitad del siglo XIX, me parece muy cuestionable. Milanés, a quien no se le disputa su cubanía, tiene poemas como “Safo” o “La lágrima de amor”, donde percibir una sensibilidad “cubana”, en el sentido en que parece esperarse de la Avellaneda, exigiría una buena voluntad muy marcada. Y, sin apelar a otro ejemplo, ¿por qué El conde Alarcos tendría “temas y personajes” pertenecientes a la historia cultural de Cuba, y Baltasar no?;

II. Su idioma no se concentra en sustancias nacionales —al parecer ni tan siquiera en Sab, escrito en un lenguaje no distinguible, por sus giros léxicos y sintácticos, de Una feria de la Caridad en 18..., de José Ramón de Betancourt—. En el teatro, en particular, se le reprocha que sus personajes no piensen y hablen “en cubano”, pero esto jamás se apunta en Abdala, o en Amor con amor se paga, que tampoco cumplen tal condición.

Para Martí era indiscutible la gloria cubana de la Avellaneda.

José Martí – Jorge Arche, 1943. The Bronx Museum of the Arts.

La duda acerca de si refleja o no a Cuba, había sido sembrada ya en el siglo XIX y en vida de la artista. Pudo enfrentarse a tal actitud la propia Avellaneda, con lo que añadió a los textos poéticos en que subraya su condición de cubana, una indignada protesta en relación con tal cuestionamiento. No es el caso de José María de Heredia, el cubano-francés, que se limita a una evanescente alusión, en su discurso de entrada en la Academia francesa, a sus remotos orígenes tropicales. La Avellaneda, en lo más característico de su estilo literario y vital, riposta acremente ante esas insinuaciones, y se defiende doblemente, como artista y como mujer. Hay que recordar, por lo demás, que tuvo defensores. Que uno de los paladines más tajantes y precisos, haya sido el propio José Martí, arroja un peso de singular autoridad en la polémica. En efecto, el Apóstol, en páginas dedicadas a evocar a Rafael María de Mendive, señala como uno de los méritos de su venerado maestro, el hecho de que éste “defendía de los hispanófobos, y de los literatos de enaguas, la gloria cubana que le querían quitar a la Avellaneda”[10]. Es sumamente sugerente la indicación de que se combate a la escritora desde la hispanofobia y la estrechez de horizonte cultural, posiciones que Martí rechazaba tanto como la sumisión colonial.

A partir de ese juicio martiano, se asoma a la discusión otra voz defensora de la cubanía esencial de Tula Avellaneda. En efecto, Dulce María Loynaz, frente a esa definida opinión de Martí, comentaba extremosamente:

Porque es necesario que se sepa que Martí consideraba a la Avellaneda una legítima gloria cubana. Como poetisa, como fémina delicada, prefería tal vez a alguna otra, pero jamás se le ocurrió pensar que Tula fuera algo ajeno a esta tierra […]

¿Es que alguien pretende amar a Cuba más que Martí?

¿Es que alguien se considera con más autoridad que él para juzgar quién es cubano y quién no lo es?[11]

Dulce María Loynaz sustenta su propia convicción, por lo demás, en la idea de que la Avellaneda tuvo una proyección universalizadora, aspecto sobre el cual quisiera volver más adelante en estas reflexiones. Lo importante de la percepción de la autora de Jardín, a mi juicio, radica en su invitación a zanjar una cuestión no ya inútil, sino dañina. Propone, entonces:

Decidamos de una vez y para siempre la suerte de la gran escritora. No es posible tenerla y no tenerla. Hemos de arrojarla con el mismo pie del alfarero, o levantarla en alto donde todos la puedan ver como una flor […] Ha llegado el momento de definirse. Cada uno tiene su modo de servir y si pensamos que dentro del suyo, Tula no sirvió a la gloria de Cuba, cedámosla de una vez a quienes no andan con tantos remilgos para brindarle, y muy contentos, sitio de honor entre sus filas.

Si no entendemos el drama de esta vida […] o si aun entendiéndolo nos es más cómodo dejar rodar las piedras como vengan, seremos nosotros y no ella —dolida, enfebrecida reclamando su patria— los responsables de privar a Cuba de una gran página en la historia de la cultura[12].

Esta polémica acerca de si la autora de Sab podía o no considerarse legítimamente cubana, detuvo o frenó el desarrollo de estudios más incisivos sobre su dimensión literaria, la cual es reconocida, pero sin fundamentación. La Avellaneda era tenida como una gloria no sólo nacional, sino particularmente de su región natal, y la Avellaneda mantuvo relaciones sistemáticas y estrechas con personas e instituciones de Puerto Príncipe, relaciones que, en muchos casos, eran incluso de carácter sobre todo familiar y aun personal. Todo ello permite verla enmarcada en un contexto (cultural, biográfico, familiar) y no meramente a partir de textos desgajados de su propia existencia personal.

Por si fuera poco, a esa rémora inicial para una lectura apreciativa contemporánea de su obra, se añadió otro tipo de juicios de matiz fuertemente peyorativo. Ya en el siglo XIX, Juan Valera y Mariano Aramburo Machado aludieron a que la Avellaneda no trata en su poesía temas patrióticos. Aramburo Machado, por ejemplo, señala: “Táchasela también de la escasa resonancia que en su lira encontró el patriotismo, el amor a la libertad y á [sic] la filantropía [...]”[13]. La acusación, por lo demás, se hace más refinada en el siglo XX. Así, José Antonio Portuondo, en su discurso “La dramática neutralidad de Gertrudis Gómez de Avellaneda”[14], insiste en que la Avellaneda permaneció neutral frente al drama de la independencia de Cuba. Su comentario, en dicho ensayo, concluye con las siguientes palabras:

Y en Saúl y en Baltasar y en más de una obra, la Avellaneda llega a decir cosas muy fuertes. En una oportunidad, en Baltasar, en la escena tercera del acto segundo, Elda, que personifica su pueblo esclavizado, llega a decir que “alas no halla el pensamiento / en donde no hay libertad”. Ella sabe que está diciendo eso en la España isabelina en donde no hay libertad de expresión y, sobre todo, que habla una cubana que sabe que en su patria no hay libertad y que su pueblo cubano, como el pueblo judío oprimido por Baltasar, es un pueblo esclavo que lucha por su libertad. Sin embargo, hasta ahí nada más llega. No llega más adelante, no acaba de comprometerse […] Por eso hasta en este punto nos está dando la Avellaneda, a su costa, un ejemplo y una amarga lección, nos está diciendo a los escritores contemporáneos que no es posible que el artista viva sin comprometerse, que el escritor crea que flota por encima de las clases y de los problemas sociales, que escribe en un mundo distinto y que puede desarrollar su talento en una torre de marfil o en una nube que se cierne por encima de los conflictos humanos. No: si el escritor no se compromete, por grande que sea su obra, morirá en la más absoluta soledad y vivirá siempre en el limbo sin ecos a que se había condenado la Avellaneda y del cual nosotros debemos salvarla[15].

Así pues, cuando todavía se mantiene la discusión acerca de su pertenencia a la cultura cubana, interviene otro factor de cuestionamiento: era una escritora evadida de su realidad, ajena a su ámbito nacional. Así, ya no es meramente una alienada, sino una intelectual que en alguna medida traiciona a su patria o se cree por encima de ella. En fin que, impensadamente, se pasa de una acusación grave a otra mayor aún.

Esta segunda manera de valorar a la Avellaneda es, por lo demás, tan desproporcionada como la anterior. En ambos casos, se está dejando a un lado un principio valorativo esencial: el de atender a las condiciones específicas de cada artista. Ante todo, es imprescindible subrayar que la Avellaneda es mujer. Si todos —historiadores, sociólogos, críticos— coinciden en señalar para una mujer del siglo XIX como sumamente difícil el alcanzar una plena realización no ya artística, sino incluso social y humana, dadas las condiciones socio-históricas de esa centuria, ¿cómo puede exigírsele un compromiso a ultranza, no sólo ético, sino también de militancia combativa? ¿Por qué esa rigidez para juzgar a la Avellaneda, que cuando se está preparando para la Guerra de los Diez Años, pasaba ya de los cincuenta de edad, vive en España y carece de una solvencia económica cabal y de una posición social verdaderamente sólida? ¿No es incongruente que se adopte una postura de total intransigencia contra una mujer que está enfrentando prácticamente todos los prejuicios sociales de su época, mientras que, por otra parte, aplaudamos unánimemente —y, por cierto, con toda justicia— la obra de Wifredo Lam, sin exigirle, como si se tratara de una tarjeta de identidad, una certificación de partícipe directo y combativo en los avatares de la historia de su patria?

Vale la pena examinar la cuestión de si puede hablarse, en realidad, de una neutralidad de la Avellaneda. Portuondo comentaba con la expresión “¡Pero qué tarde!”[16] la carta que la Avellaneda escribe al periódico El Siglo, de La Habana, y que se publicó el 3 de enero de 1868; en ella declara la Avellaneda:

Tales acusaciones [las de no ser cubana] sólo debían hacer reír a quien como yo ha hecho gala en muchas de sus composiciones de tener por patria la de

Heredia,

Palma,

Milanés,

Plácido,

Fornaris,

Mendive,

Agüero,

Zenea,

Zambrana,

Luisa Pérez... y tantos otros verdaderos poetas, con cuya fraternidad me honro; a quien como yo cuenta entre sus amigos y hasta entre sus deudos reconocidos talentos, cuya reputación literaria y no literaria legítimamente la enorgullece; a quien como yo ha saludado y aplaudido a esa juventud generosa y brillante de nuestra Patria, que defiende por la Prensa periodística, tanto allá como acá mismo, los intereses del país, al mismo tiempo que ostenta su ilustración..., a quien como yo, en fin, sabe que su mayor gloria consiste en haber sido distinguida como escritora cubana, obteniendo del país una corona que, si no alcanzo a merecer, alcanzo perfectamente a estimar en lo mucho que vale

[17].

Conviene hacer notar que esta carta se publica en enero de 1868, es decir, cuando Cuba estaba al borde de un estallido revolucionario gigantesco, según se intuía tanto en la Isla, como en España. Portuondo la considera declaración tardía; sin embargo, puede considerarse con toda razón, por el contrario, que fue un modo valeroso de evidenciar una actitud personal ante el conflicto de Cuba frente a España. Hay matices inequívocos en el texto que hacen conveniente un examen rápido.

Lo primero que salta a la vista es que la Avellaneda se jacta de tener por patria la misma que un conjunto de escritores, entre los que destacan algunos fuertemente connotados como defensores de la independencia de Cuba, desde Heredia, bien conocido como el cantor de la libertad de la Isla, hasta Plácido, llevado al cadalso por el gobierno español. Zenea, condenado a la pena capital en 1853 y amnistiado luego, no es una referencia que, en 1868, resulte muy neutral. Los otros mencionados, si bien aún no habían destacado por su “infidencia”, se polarizan hacia la ruptura con España, en particular, para esa fecha, Mendive. Obsérvese que si la Avellaneda hubiese querido, simplemente, asociar su propio nombre con el de escritores reconocidos oriundos de la Isla, y si, en suma, hubiera sido tan neutral como Portuondo quiso verla, hubiera podido hacer una relación de nombres menos comprometedores, como la condesa de Merlin, Zequeira, Rubalcava, Joaquín Lorenzo Luaces o el Cucalambé.

En segundo lugar, apunta que se enorgullece no sólo de personalidades literarias con las que se siente fraterna, sino también de otras personas con reputación “no literaria”, lo cual dejaba abierta, al menos, una ocasión de suspicacia para pensar en qué tipo de personalidades de la Isla está pensando la Avellaneda. Por otra parte, hablar, en enero de 1868, de la “juventud generosa y brillante de nuestra Patria”, no podía sonar muy grato al gobierno colonial, ni tampoco al peninsular, advertidos desde décadas atrás —por ejemplo, por el célebre informe del General Concha al poder central en Madrid— de que era precisamente la juventud cubana el grupo más inconforme y enemigo de la metrópoli[18].

A ello hay que añadir que hablar de los “intereses del país”, y no de los intereses generales de la gran patria hispana, podía sugerir que simpatizaba con los defensores de la personalidad y de los intereses propios de Cuba. Por último, cerrar esa andanada gallarda declarando su mayor gloria la de ser escritora cubana, es algo que apenas necesita comentario, pues implicaba, para decirlo simplemente, el reconocimiento de una personalidad nacional a los cubanos —como Tula Avellaneda, la autora de Baltasar, desde luego tenía que saber—, ya que sólo un país con perfil propio podía reconocer y consagrar a sus propios artistas.

Cada uno tiene su modo de servir y si pensamos que dentro del suyo, Tula no sirvió a la gloria de Cuba, cedámosla de una vez a quienes no andan con tantos remilgos para brindarle, y muy contentos, sitio de honor entre sus filas. —Dulce María Loynaz

Según ella misma pidiera en su autorretrato lírico, se trata de asumir que la poetisa no fue ni maga, ni sirena, es decir, que no fue una entelequia ideal, ni es posible situarla en posiciones de extremo absoluto. La Avellaneda no fue ni una Luisa Michel ni una Anna de Brancovan-Noailles: ni poetisa libertaria comunera, ni elitista e hiperrefinada poetisa aristocrática.

La valoración de su trayectoria vital y literaria exige una ponderación y una serenidad de juicio que, a decir verdad, ha solido faltar a la crítica. Específicamente en el campo de su creación literaria, tanto como en la esfera ideológica, se ha evaluado a la Avellaneda de una manera extremista: o se la asume como maga, prodigiosa malabarista a ultranza de esquemas formales, o se la considera como aborto transformado, sirena, fruto del entrecruzamiento de estilos diferentes, ajenos y mal copiados. Esa oscilación crítica pareció, en su día, justificarse de algún modo en cierta admiración que produjo la intensidad, franqueza y, en ocasiones, violencia de la expresión de la Avellaneda.

Sin embargo, en primera instancia, las expresiones de admiración asombrada que se adelantaron, no pretendieron presentar a la Avellaneda como un aborto del estilo (o de la naturaleza), sino, sobre todo, subrayar su originalidad, su fuerza y su coraje. Uno de los ejemplos más conocidos de ello se encuentra, desde luego, en la tan conocida consideración de su estilo como no femenino. El propio Martí, aunque con un sentido metafórico y no de bandería crítica, escribía en 1875: “Hay un hombre altivo, a las veces fiero, en la poesía de la Avellaneda”[19]. Ocho años después, Enrique José Varona subrayaba esa percepción de un estilo “masculino” en su coterránea, el cual, como era esperable en el gran maestro camagüeyano, está permeada de psicologismo:

La Avellaneda se impresionaba enérgicamente con las cosas grandes; pero no de un modo duradero. En lo primero hay en ella algo del temple masculino, como en lo segundo recobra su sexo sus derechos. De aquí el vigor de su expresión y la vaguedad de sus sentimientos. La forma de sus versos es siempre espléndida, magnífica, los asuntos grandiosos, la entonación épica; su versificación tiene la sonoridad del bronce; pero no hay que buscar en ellos la marca indeleble de un sentimiento predominante, y menos la de aquellos blandos y reposados que aparecen naturales en las mujeres poetas[20].

Obsérvese cómo Varona perfila, del estilo de la Avellaneda, una especie de imagen que, como la de la ninfa, no es “ni carne ni pescado”, ni de varón ni de mujer. Ese ingenioso absurdo, que de un plumazo califica toda la producción de la mujer que, por todos y siempre, resulta ser considerada la escritora más importante de la lengua española en el siglo XIX, necesita ser explicado, por cuanto, de una parte, no puede negarse que fue un juicio frecuentemente emitido sobre ella, incluso por una percepción tan objetiva como la de Varona, mientras que, por otro lado, tiene matices que, en el fondo, parecen entrañar, más que admiración, incomprensión encubridora de un rechazo. En suma, Manuel de la Cruz parece resumir esa actitud de la crítica al expresar:

Gertrudis Gómez de Avellaneda, llamada “el andrógino del talento,

Byron y

Mme. Staël a la vez”, es eminente poetisa lírica, preeminente poeta trágico y novelista excelente. “Nadie, en Cuba o en el resto de la América latina ha escrito como ella. Ni Baralt, ni el mismo

Andrés Bello, a pesar de su cabal conocimiento de la lengua y de su sintaxis supieron penetrar tan completamente hasta la esencia del genio literario español y encontrar sin esfuerzo acentos tan genuinamente castellanos, tan parecidos a los de

Fernando Herrera y

Luis de León, sin pedantesca afectación de arcaísmo, en todo el calor y el vigor de la savia moderna”. Sus modelos fueron sus consejeros y amigos Lista, Quintana y Gallego; pero es tan robusta su inspiración que jamás se abate a la paráfrasis, siempre halla desusados acentos para elevar su voz por cuenta propia. La Avellaneda no tiene una sola de las cualidades que por lo general distinguen a las mujeres. Milanés, Palma, Zenea, tienen mucho más de femenino, más delicadeza y sutil penetración. Su corazón no sintió nunca afectos dulces o apacibles. En la más tierna de sus composiciones eróticas, inspirada por un desengaño, en vez de una patética elegía, su corazón da un rugido de ira, un grito furioso de dolor. Escritas por un hombre, sus poesías llamarían la atención por su entonación, su lenguaje pomposo, su tono y su acento varonil. Por la forma, sobresale en el dominio perfecto y absoluto de la elocuencia poética, elegante y sobria; por la corrección esmeradísima sin esfuerzo ni artificio

[21].

Una vez más, parece tratarse de la condición de mujer de la Avellaneda, y de una disonancia entre la imagen de sí misma que ella presente, y la que están dispuestos a admitir los varones de su tiempo, un tiempo esencialmente del romanticismo en la sensibilidad literaria y, también, en la de la crítica. Camila Henríquez Ureña puede ayudar a entender el problema. En su ensayo “Presencia de la mujer en el romanticismo”, ella recuerda una cuestión de importancia fundamental: “El romanticismo en su aspecto interno de sensibilidad nueva, trajo implícita una transformación del ideal femenino. Existe un arquetipo de Amada romántica; pero en su formación entran elementos diversos y a veces contradictorios. Quizás eso mismo contribuya a hacer de tal personaje una criatura débil, en quien la pasividad y la fragilidad vienen a destruir el carácter[22].”

Y, en efecto, nada debía ser más natural que, habiéndose establecido unos perfiles básicos para la Amada presente en la literatura, se esperase su materialización completa, que abarcase incluso a la mujer capaz de escribir: así, si la Amada como creación literaria era considerada como disforme sirena, estremecida imagen literaria de la danzante willy, esfumada y fatal, de una María Taglioni que representa la suma fragilidad, pero alzada muscularmente en las mágicas puntas de sus zapatillas: es decir, una criatura a la vez perfecta y débil, por tanto, incoherente, se aspira entonces a que la Escritora resulte una maga, y similarmente incoherente: capaz de crear, y, a la vez, frágil y evanescente en tanto idealizadora, como el ideal mismo. En una palabra, la existencia real de Elizabeth Barrett Browning y su exquisita e inconsútil configuración de un sujeto lírico femenino absolutamente ideal en sus Sonnets from the Portuguese, su refinada alusión —y, paradójicamente, negación de la barroca expresividad y la energía incontenible de Mariana Alcoforado—, parecían autorizar la convicción de que la escritora debía ser, doblemente, la Mujer Ideal del romanticismo. Camila Henríquez Ureña nos recuerda cuál era el esquema general de la mujer en la época: “El romanticismo recibió, en parte, de la Edad Media —a la que tantas veces acudió como fuente y con la que tantos puntos de contacto tiene— su ideal femenino; pero no lo halló en la poesía narrativa y legendaria, sino en la lírica, en el concepto de la mujer-ángel. Es la mujer que cantaron los trovadores, la donna angelicata de los florentinos, la que encendió la pasión quimérica de Ausias March y el amor de Petrarca[23].”

Sin embargo, una mirada crítica como la de Marcelino Menéndez y Pelayo supo encontrar una respuesta atinada para la supuesta “cuestión” de la femineidad literaria de la Avellaneda. En efecto, el gran ensayista español apunta:

Lo que la hace inmortal, no sólo en la poesía lírica española, sino en la de cualquier otro país y tiempo, es la expresión, ya indómita y soberbia, ya mansa y resignada, ya ardiente e impetuosa, ya mística y profunda, de todos los anhelos, tristezas, pasiones, desencantos, tormentas y naufragios del alma femenina. Lo femenino eterno es lo que ella ha expresado y es lo característico de su arte: la expresión robusta, grandilocuente, magnífica, prueba que era grande artista y espíritu muy literario quien acertó a encontrarla[24].

En estricta justicia, hay que reconocer que no era fácil encontrar correspondencia entre la Avellaneda y la intangibilidad de Laura o de Beatriz, y mucho menos en la macerada conmoción afectiva de Elizabeth Barrett Browning. En especial, la discrepancia era más obvia entre los temas abordados por ella y el esquema de la Mujer creado por escritores varones. ¿Por qué, en opinión de Varona, los temas de su compatriota no parecen ser los de una poetisa? Porque él tiene una idea muy definida, que no es exclusivamente literaria, acerca de qué sectores temáticos son permisibles a una dama que se decide a escribir:

No le pidáis [a la Avellaneda] las dulces emociones o las secretas angustias de la vida del hogar, que mueven e inspiran a Concettina Fileti; ni busquéis en sus poesías el eco doloroso de las miserias humanas, en la forma en que pueden hacerse más sensibles al corazón femenino, en la forma de la niñez atrofiada por un trabajo prematuro, tal como resuena en el himno elegíaco de Mrs. Browning; ni el recuerdo tenaz y melancólico de la tierra natal,

the Land of Home, que persigue y acompaña a

Felicia Hemans [...] La oiréis cantar en cambio las revoluciones de los imperios, el triunfo del cristianismo, las fuerzas prepotentes y misteriosas de la naturaleza, la gloria y el genio del hombre vencedor por la virtud y la inteligencia. Nada le mueve sino lo que sobresale, lo que impone

[25].

He aquí precisamente el “mucho hombre” que perciben algunos de sus contemporáneos en Tula Avellaneda: el afán de moverse en esferas de pensamiento de un carácter básicamente universal y, por tanto, no hogareño, ni localista, ni costumbrista ni, por extensión, nacionalista. No es meramente una opinión de Varona: la propia autora, justo en el mencionado “Romance” en que se autorretrata, lo indica con claridad. Dado que responde, supuestamente, a un poema e ella dirigido por otra poetisa, afirma:

Amiga, sí; que aunque tanto

Contra tu sexo te indignas,

Y de maligno lo acusas

Y de envidioso lo tildas,

En mí pretendo probarte

Que hay en almas femeninas,

Para lo hermoso entusiasmo,

Para lo bueno justicia.

Naturaleza madrastra

No fue (lo ves en ti misma)

Con la mitad de la especie

Que la razón ilumina.

No son las fuerzas corpóreas

De las del alma medida:

No se encumbra el pensamiento

Por el vigor de las fibras[26].

Esta visión de la mujer como capaz de entusiasmo y de justicia, es la que, en algunos singulares momentos se levanta en zonas variadas de su obra, sea en textos dramáticos como Errores del corazón y La aventurera, o narrativos, como Espatolino. No quiere ello decir que la Avellaneda estuviera siempre de espaldas a la imagen romántica de la mujer: se acoge a ella sin cuestionamientos en numerosos pasajes, como en “La baronesa de Joux”, o en la Elda de Baltasar. Pero siempre que una figura femenina concentraba lo esencial de una acción dramática o narrativa, tendía a rebasar con mucho la silueta borrosa de la Amada romántica propiamente dicha. Y cuando, en las cartas aborrascadas de lo que hoy conocemos como su Diario de amor, vuelve a autorretratarse, su imagen estará muy lejos de la de una donna angelicata lamartiniana o victorhuguesca.

Por una paradoja sólo explicable a partir de que toda su trayectoria ha sido profusamente tergiversada, la crítica cubana, salvo contadas excepciones, y, en general, los historiadores literarios cubanos no vacilan en situarla, sin matices, en el romanticismo, y, especialmente, en la llamada primera generación romántica. Y he aquí que, también, la valoración neta e integralmente artística de esta mujer exigiría superar determinados esquemas y trivializaciones. La primera de ellas es la calificación mecánica y absolutizadora de romántica. Ya Enrique Piñeyro, con su sereno modo de ponderar, había advertido que la Avellaneda no es un caso puro de romanticismo:

Representa esta poetisa en la lírica española del siglo XIX la fusión hábil, completa del arte clásico, del arte de Quintana y Gallego, con el lirismo romántico de Byron, Lamartine y Víctor Hugo. Siéntese que ama ella, que igualmente admira ambas formas de poesía, que las estudia y sigue con simpatía idéntica, mucho mayor que la de Espronceda hacia sus antecesores castellanos; y tomando de una la forma rotunda, la entonación siempre elevada, el firme dibujo, y de la otra la nota bien personal, la emoción profunda y la infinita variedad de colores de su riquísima paleta, crea algo muy suyo[27].

Es de notar que, en el siglo XX, E. Allison Peers, en su acucioso estudio del romanticismo español, advertía, quizás más interesadamente que Piñeyro, ese indudable eclecticismo de la Avellaneda:

Cuando Gertrudis Gómez de Avellaneda, la muchacha cubana que había de convertirse en una de las más grandes escritoras españolas, hizo su primera presentación en el Liceo de Madrid, lo hizo como sencilla adepta de las nuevas modas literarias que ya se miraban con crítica en dicho círculo. Como luego veremos, antes de que en 1841 apareciera su primera colección de versos ya había contraído todas las características del arte romántico, pero un examen detenido de sus primeras poesías revela que también del seudoclasicismo había tomado no pocos hábitos[28].

La observación de Allison Peers es importante en sí misma: si bien su estudio se dirige siempre, con un cierto apriorismo, a demostrar que lo esencial del romanticismo español es, en el fondo, eclecticismo, tesis que ha venido siendo muy combatida, entre otros por Juan Luis Alborg. Ahora bien, en lo que se refiere a la Avellaneda, esa dirección ecléctica es sumamente importante, y debe ser tenida mucho más en cuenta, por cuanto, como señala igualmente E. Allison Peers, “[…] conserva predilección por ciertos temas románticos y por artificios de versificación románticos; pero, por otra, se aferra al estilo neoclásico anticuado y trata muchos temas con arreglo no a las convenciones de un arte romántico degenerado, sino a las del siglo XVIII”[29]. A ello habrá que añadir, como luego se verá, otras proyecciones de la autora, quien no sólo se enraizaba en el pasado neoclásico o se relacionaba con el presente de un romanticismo decadente, sino que también apuntaba, impalpablemente, hacia un nuevo desarrollo de la literatura en lengua española.

Obsérvese que indicar un eclecticismo estilístico en ella no significa para nada arrancarla de las filas del romanticismo. Por el contrario, no sólo hay en la Avellaneda importantes elementos románticos, sino que, además, tiene razón Juan Luis Alborg al considerar que “Como poetisa ha sido generalmente tenida por la más alta representante femenina del romanticismo español”[30]. Pero ello no tiene que significar, automáticamente, que la Avellaneda fue exclusiva y puramente romántica en su estilo. Al contrario, su eclecticismo se proyecta mucho más hondamente que en una simple mezcla de neoclasicismo y romanticismo. En efecto, ya Guillermo Díaz-Plaja, en Modernismo frente a Noventa y Ocho, al analizar el proceso de elaboración de una retórica nueva, así como la poderosa influencia hispanoamericana sobre la renovación literaria española, alude a “[…] la aportación renovadora, en cuanto a la métrica, de Gertrudis Gómez de Avellaneda”[31]. Es éste un elemento de importancia: la palabra lírica de la Avellaneda, al decir del propio Martí, “era algo así como una nube amenazante”[32]. Es decir: su entonación está enraizada en una actitud, un poco declamatoria a veces, de contemplación generalizadora, universalizadora, en la que se siente una intención más reflexiva que emotiva. Martí lo advierte al consignar: “[…] la Avellaneda no sintió el dolor humano: era más alta y más potente que él”[33].

Como suele ocurrir, a ella podrían haberse aplicado los consejos que un día le escribió a Cepeda : “[…] para ser dichosos modere la elevación de su alma y procure nivelar su existencia a la sociedad en que debe vivir”[34]. Ese sentimiento de desnivel, de pura cepa romántica, en ella era algo muy distinto de una mera pose, porque, en tanto mujer (y en tanto criolla en España), no estaba dispuesta a aceptar pasivamente el lugar que la práctica cultural y los hábitos sociales en general le asignaban. Se negó a ello en su propio modo de vivir; rechazó una semejante actitud, también, en su poesía. De aquí su inclinación —extraña a la sensibilidad actual— a lo estentóreo y lo teatral en la poesía, como este inicio del poema “La venganza”:

¡Callados hijos de la noche lóbrega!

¡Espíritus amantes del pavor,

Que la venganza alimentáis recóndita,

Y esfuerzo dais al criminal amor!

Hay que reconocer, pues, que una lectura contemporánea de sus temas líricos ha de preferir, por similares al modo actual de percibir la poesía, sus textos de entonación más reposada, incluso “menor”, sus poemas de dorada encajería, no tan numerosos, pero deliciosamente refinados, como Paseo por el Betis, A un ruiseñor, El porqué de la inconstancia. Sin embargo, al margen de cualquier selección que se asiente con el presente, hay que asumir, para comprender su lugar exacto en la historia de la lírica en español en el siglo XIX, que su torrencial fluidez melódica no fue un “malhadado virtuosismo”, sino una de sus contribuciones más sutiles a la renovación poética de la lengua.

El verso libre y uniformemente combinado, y la creación de nuevos versos y ritmos, es la obra métrica de la Avellaneda. —Regino Boti.

Pues Tula Avellaneda —como muy pocos en pleno romanticismo, y tal como Bécquer en la fase final de este movimiento, y como Martí y Darío en los momentos decisivos de un nuevo cambio estilístico— logró que el verso español recuperara agilidad, precisión expresiva y energía melódica. Poco se ha escrito sobre el hecho de que la Avellaneda, a quien en las historias de la literatura cubana se ubica en una llamada primera generación romántica, se vio rodeada en España, precisamente, por lo que pudiera denominarse una segunda generación romántica peninsular. En efecto, ella comenzó su vida literaria sevillana en el annus mirabilis de 1841, cuando ha concluido la primera polémica sobre el romanticismo en España, la cual se cierra con una disminución del interés —e incluso del prestigio combativo— de la escuela en su fase inicial, la que subrayaba ante todo la pose romántica por antonomasia, vale decir, compuesta por ingredientes fundamentales como: melancolía, abatimiento por el destino, voces de poeta maldito, byronismo a ultranza. Se abría, entonces, justamente en sus inicios literarios en Andalucía, el camino hacia la depuración estilística que habría de desembocar, décadas más tarde, en la Generación del 98, en España, y en el modernismo, en Hispanoamérica. La Avellaneda, a quien erróneamente se la sitúa en una primera generación romántica cubana, fue una voz intermedia entre ella y la segunda generación romántica de la península. Por ello, es necesario insistir, luego de un examen atento de sus textos, en que ella fue importante artífice de la construcción de un verso radicalmente nuevo, en el cual, pasada la vocinglera palabrería de los primeros románticos hispánicos —quienes, como suele suceder, destruyeron mucho y construyeron en mucha menor medida—, era una necesidad absoluta para la poesía en lengua española. La poesía romántica de la primera fase del movimiento —es decir, la más puramente en consonancia con la batalladora y un poco injusta poética de libertad a ultranza, incluso libertad a costa de la palabra misma, típica de la primera oleada romántica—, fue descuidada, mal elaborada en su factura y, lo peor, muy poco novedosa en realidad. Así, esa primera poesía romántica en España se destacó por la incoherencia temática, la ramplonería en la conformación del verso y la pretensión de presentar como alta poesía la mera enunciación de convulsos y, a menudo, muy artificiales estados anímicos del poeta. Así pues, el virtuosismo métrico de la Avellaneda, lejos de ser merecedor de una consideración peyorativa, revela una seriedad artística y un talento creador que, por cierto, tienen mucho que ver con la actitud de depurador examen del verso que se produce, en las primicias del modernismo, precisamente en la palabra de otros dos cubanos: Martí y Casal, quienes, igualmente, se interesaron por el énfasis simultáneo de la dignidad estructural y semántica del verso, y de su dignidad expresiva. Esa actitud, por cierto, es la que caracterizó a la siguiente renovación lírica en Cuba, la que ocurre, una vez instaurado plenamente el modernismo en Cuba, en la poesía de Regino Boti y de José Manuel Poveda. No por casualidad el modernista Regino Boti afirmó: “Y en verdad que la Avellaneda fue una metrificadora consciente, que preparó con clarividencia propia de elegida la base de sustentación sobre la que había de echar otros pórticos y pilares en el edificio de nuestra versificación[35].” Tenía que ser Boti, por su cuidadoso respeto del pasado poético cubano, y por su concentrada reflexión teórica acerca del verso, quien identificara con certeza —y por cierto que en 1913, el año de su definitiva maduración como poeta— uno de los componentes del peso esencial y del sitio histórico de la Avellaneda en el marco de la poesía cubana. En primer lugar, él señala:

En la Avellaneda, con mayor abundamiento que en nadie en castellano, asoma el anticipo del metrolibrismo. Los románticos, apenas se libertaban del precepto, creando metro o combinaciones, caían en la esclavitud de otra regla. Así, no pudieron abordar el metro libre en toda su propiedad. Al consorcio de versos antagónicos hasta la sazón, subseguía la nueva pauta para un uso que se modificaba al nacer. De ahí la creación de nuevas estrofas, que vale decir nuevas estructuras fijas, vaciadas a veces en versos nuevos.

El verso libre y uniformemente combinado, y la creación de nuevos versos y ritmos, es la obra métrica de la Avellaneda. Versos libremente combinados sin uniformidad ni reglas en la combinación, escritos a todo su largo o cortados por una exigencia de rima, de ritmo, o por una elegancia puramente tipográfica, es el desiderátum de la métrica contemporánea, el metrolibrismo de que tanto nos enorgullecemos. ¿Estuvo Gertrudis Gómez de Avellaneda muy distante de nuestra bella conquista? Firmemente se puede responder que no[36].

Todo ello, y en particular la opinión autorizada del modernista Boti, permiten relacionar a la Avellaneda con una actitud ante el verso que caracteriza en buena medida lo mejor de la poesía cubana en el siglo XIX, lo que resulta, entre otros, elemento de importancia para asociar plenamente a la Avellaneda con actitud netamente insulares de su tiempo. Desde luego, no es fácil aceptar que una mujer del siglo XIX, además de escribir varias formas de literatura, se lance a tantear transformaciones estilísticas. Sin embargo, un poema como La noche de insomnio y el alba resulta una tangible demostración de cómo la Avellaneda preparaba terreno para el modernismo. Es un texto sumamente refinado, en que “se narra”, según la autora suele hacer, un estado de ánimo: el de un sujeto lírico que se siente circundado de sombras y, al mismo tiempo, no puede ni quiere dormir, pues, más allá del mero insomnio, se siente presa de tormentos internos, entre ellos, por la sed de saber. El poema comienza con versos bisílabos: ahora bien, los versos van expandiéndose gradualmente por toda la escala métrica, hasta estallar en versos finales de dieciséis sílabas; se trata, pues, de la famosa “escala métrica” romántica, de la que se ha señalado: “Producto característico de la versificación romántica fueron las escalas métricas, formadas por series de estrofas en versos de medida gradualmente ascendente o descendente. Aparte de su significación como alarde de técnica profesional, el proceso de la escala trataba de corresponder al del asunto a que los versos se referían[37]”.

Y, en efecto, “La noche de insomnio y el alba” va creciendo métricamente mientras se aproxima el amanecer, hasta que éste se despliega, justo en los versos de arte mayor. Pero hay un matiz en esta escala métrica que resulta una variación extraordinaria y que el propio Tomás Navarro Tomás pasa por alto cuando comenta: “La escala de repertorio más amplio, aunque sólo ascendente, es la contenida en Noche de insomnio y el alba, de la Avellaneda, en versos de todas las medidas desde dos a diez y seis sílabas[38].” Navarro Tomás parece rozar la médula del problema al apuntar más adelante: “Demostró doña Gertrudis Gómez de Avellaneda notable sentido musical en sus experiencias de nuevos metros, en sus ensayos de combinaciones no acostumbradas entre versos distintos y en la composición sinfónica de algunos de sus poemas”[39].

Pero el insigne filólogo español no llegó a examinar qué significaban juntas esas características. Quizás, de nuevo, haya influido en ello el ser la Avellaneda una mujer. Porque es difícil que un investigador no perciba hacia dónde apuntan los siguientes hechos que se derivan de la lectura de la poesía de la Avellaneda:

1. Notable sentido melódico, hasta llegar al sinfonismo.

2. Interés por combinaciones inhabituales entre tipos métricos.

3. Integración, en una misma estrofa y no ya en diferentes estrofas, de una mezcla muy variada de distintos metros.

4. Tratamiento, con cesuras en posición sumamente libre y cambiante, de versos de quince y dieciséis sílabas, que son, por momentos, versos que se aproximan al versículo bíblico.

Todo ello, en fin, ¿no habría sido, tiempo ha, considerado en alguna medida como un estilo que tiende —al menos en cuanto al sinfonismo— a los perfiles básicos del verso libre modernista? Un examen de su teatro también permite descubrir una difuminada anunciación de la renovación modernista. El interés de la Avellaneda por el teatro se manifestó muy temprano, y esta vocación creció con el tiempo. Su obra dramática, sin embargo, ofrece hoy aristas difíciles para su percepción. En el momento en que la Avellaneda comienza a escribir para las tablas, había amainado en algún grado, por así decirlo, el ímpetu romántico en el teatro español, al estilo del Don Álvaro o la fuerza del sino. La Avellaneda, entonces, produce una serie de piezas dramáticas —además de realizar versiones, en general muy libres, de obras de autores europeos— que hay que mirar como vinculadas con la compleja poética del eclecticismo, tan llena de vaguedades, incoherencias y, a veces, arbitrariedades en lo que se refiere a la conformación del texto dramático.

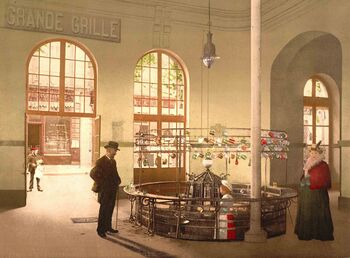

En Sevilla, ciudad donde fue concebida buena parte de su obra, reposan los restos de Gertrudis Gómez de Avellaneda.

Vista de Sevilla en 1726. Anónimo.

En el momento en que la Avellaneda, establecida en Sevilla, acomete la composición de su primera pieza teatral, Leoncia, el romanticismo, agonizante ya en Francia, Inglaterra y Alemania, apenas tiene mayor pervivencia novadora en España. Leoncia está llena de ademanes escénicos, de estructuras argumentales y de tópicos que una apreciación que se realice más de un siglo después, apenas toleraría sin una tácita sonrisa; sin embargo, en ese drama de la entonces joven autora se advierte una de las características perdurables de su estilo dramático : el rechazo, desde perspectivas liberales, de una serie de convenciones y modos del férreo modo de censurar e imponer que señalaba las diversas variantes de la existencia en la España pasatista y conservadora de la primera mitad del siglo XIX. En Leoncia, con toda evidencia, se percibe un rechazo de la moral jerarquizada, formalista y medieval. Más tarde, en el drama La aventurera (cuyo argumento, de alguna manera enraizado en el teatro francés de la época, tendría incluso repercusión importante más tarde en el teatro de Benavente, ya en pleno 98 literario español), la Avellaneda subraya la crítica mordaz al pseudomoralismo español. Luego, en Tres amores, los prejuicios resultan nuevamente objeto de teatralización, y, por una vez y en atención al carácter de riente comedia de esta obra, vence una nueva moral, más flexible y liberal, sobre la antigua y asfixiante valoración del mundo típica de la España más tradicionalista. En todos esos casos, sin embargo, la Avellaneda se atiene a observaciones mordaces o doloridas, que, sin duda, se relacionan con ciertos esquemas de las formas usuales y prescritas del teatro romántico. Es, por lo demás, en la amable comedia El millonario y la maleta, donde la autora resiste con mayor evidencia el embate del tiempo. Pieza de una sencillez definitiva, resulta un mero sainete o pasatiempo divertido que, de hecho, fue compuesto para un grupo de amigos y no para el “teatro en serio”. En su texto se revela, paradójicamente, la cabal fibra dramatúrgica de la Avellaneda; pues esta obrita, compuesta sin pretensiones y sin presión alguna (económica, de prestigio, u otra), se despoja de grandilocuencia, de gestos excesivos y se limita, en pura prosa cotidiana, a dar rienda suelta a un sentido humorístico de la vida, el cual satiriza la vida provinciana, los intereses mezquinos de una sociedad diminuta e implacable. De aquí brota una visión que, a pesar de su amabilidad y su gracia, es capaz de develar un pequeño y terrible mundo similar al que Ramón Meza configura en Mi tío el empleado. Si algún rasgo cubano de absoluta tangibilidad hubiera que indicar en el teatro de la Avellaneda, aquí se lo hallaría, en el regocijado torbellino de absurdas situaciones, en el choteo familiar que, con sus gracias veniales y su certera intuición de ciertos mecanismos implacables de la discriminación social, transita a través de los equívocos dramáticos y los ágiles quid pro quo que son ejes de la agilidad ejemplar de esta comedia.

Sus tragedias exigirían una reflexión más detallada, imposible en este lugar. Lo menos que habría que señalar es que sus tragedias presentan un nivel de elaboración y de complejidad perceptiva mucho mayor. Mientras hoy día una puesta en escena de El millonario y la maleta, o de La hija de las flores, o de La hija del rey René, exigirían muy pocos quebraderos de cabeza a un colectivo teatral, Baltasar, precisamente por su mayor ambición literaria, requeriría de una puesta en escena sumamente meditada. Baltasar, precisamente, ha sido calificada como una de las alturas principales de su teatro trágico. De Baltasar cabe apuntar, por lo demás, que delinea un subjetivismo tensado hasta el delirio, mucho más allá de las relativas obsesiones románticas, y ello mismo invita a reflexionar si el protagonista, Baltasar, con su desdén por le percepción objetiva del mundo, con su satanismo explícito, su fatiga del mundo —su mal del siglo, su spleen—, no es sino otro atisbo del gradual ascenso de una nueva sensibilidad literaria que habría de llamarse modernismo. Ello no es advertible solamente en Baltasar, sino también, en otro sentido, en obras menores como La hija del rey René, versión muy libre de un original francés, al cual la Avellaneda convierte en una fantasía irreal, un tanto endeble tal vez, desde el punto de vista dramatúrgico, pero plena de una extraña poesía, que se centra en un personaje, precisamente la hija del rey René de Anjou, que quizás Rubén Darío le hubiera disputado. La hija del rey René, tanto como su comedia La hija de las flores, con su sentido plástico, su fuerte tematización del cromatismo, su ruptura del interés por la acción en sí misma, para priorizar una evanescente atmósfera simbólica, ¿no conduce, otra vez, a los umbrales del modernismo? Pues estas dos obras, antes que con Larra y Zorrilla, tendrían que relacionarse con Benavente, en el sentido de ser en cierto modo también sus precedentes en la esfera del teatro de cámara, farsesco y afiligranado.

Llamar a una nueva consideración de esta escritora tan frecuentemente mal comprendida, no pretende separarla del romanticismo. Se trata, por el contrario, de apuntar que ella no perteneció típica y completamente a dicho movimiento. Es que, por otra parte, le ha agravado enormemente el aura de indefinición el pertenecer supuestamente de modo absoluto al romanticismo, tan violentamente denostado en el siglo XX. Jacques Barzun comentaba con verdadero tino:

En las dos décadas que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, el siglo XIX era considerado como un lamentable interludio, que sólo unas pocas figuras aisladas podían redimir. La primera, o romántica, parte del siglo era objeto de particular abominación y desprecio: era ingenua, necia, disparatada, estúpidamente apasionada, criminalmente confiada e intolerablemente retórica. La palabra romántico servía para designar todos estos defectos, donde quiera que se encontraban, o calificar cualquier cosa de aquella generación, que parecía no haber vivido en el mundo que conocemos, o había vivido con todos los sentidos obturados, incluyendo el sentido común[40].

Y a ese panorama valorativo parece haber correspondido interminablemente el destino de Tula Avellaneda, a quien, con cierto ribete irracional, se admite haber sido una escritora extraordinaria de nuestra lengua, pero a la cual—quién sabe si por romántica, si por mujer, si por no encasillable— se le sigue discutiendo su derecho de cubanía, su capacidad lírica, su derecho a pensar y escoger libremente su camino como mujer y como escritora. Porque tal vez, después de todo, como dijera, con un poco de rabia, Dulce María Loynaz, la cuestión consista en que sea más fácil no tenerla, que tenerla entre nosotros.

Gertrudis Gómez de Avellaneda por Federico de Madrazo, 1857.

Referencias:

[1] Gertrudis Gómez de Avellaneda: Antología poética. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1983. p. 151.

[2] Apud Gertrudis Gómez de Avellaneda: Obras de la Avellaneda, Ed. Nacional del Centenario, La Habana, 1914, t. VI, p. 485.

[3] Apud Ibíd., t. VI, p. 479.

[4] Cintio Vitier: Lo cubano en la poesía. Impresiones Úcar, García, S.A., La Habana, 1958, p. 108-110.

[5] Ibídem.

[6] Ibíd., p. 13.

[7] Ibíd., p. 110.

[8] Ambrosio Fornet: En blanco y negro. Instituto del Libro, La Habana, 1967, p. 15.

[9] Rine Leal: La selva oscura. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1975, t. I, pp. 323-324.

[10] José Martí: Obras completas. Ed. de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, t. 5, p. 251.

[11] Dulce María Loynaz: La Avellaneda, una cubana universal. [s. e.], La Habana, 1953. p. 7-8.

[12] Ibíd., p. 25-26.

13] Mariano Aramburo Machado: Personalidad literaria de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Imprenta Teresiana, Madrid, 1898. p. 46.

[13] Mariano Aramburo Machado: Personalidad literaria de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Imprenta Teresiana, Madrid, 1898. p. 46.

[14] Cf. José Antonio Portuondo: Capítulos de literatura cubana. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1981, pp. 205-232.

[15] Ibíd., p. 231-232.

[16] José Antonio Portuondo: Ob.cit, p.227.

[17] Ibíd.

[18] Cf. José de la Concha: Memorias sobre el estado político, gobierno y administración de la Isla de Cuba. Establecimiento Tipográfico de D. José Trujillo, Madrid, 1853.

[19] José Martí: Ob. cit., t. 8, p. 310-311.

[20] Enrique José Varona: Crítica literaria. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1979, pp.300-301.

[21] Manuel de la Cruz: Sobre literatura cubana. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1981, p. 70.

[22] Camila Henríquez Ureña: Estudios y conferencias. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1982, p. 460.

[23] Ibíd., p. 461.

[24] Apud Gertrudis Gómez de Avellaneda: Obras de la Avellaneda. Ed. cit., t. VI, p. 479.

[25] Enrique José Varona: Ob. cit., p. 301.

[26] Gertrudis Gómez de Avellaneda: Ob. cit., t.VI, p. 151.

[27] Enrique Piñeyro: Prosas. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1980, p. 50.

[28] E. Allison Peers: Historia del movimiento romántico español. Ed.Gredos, Madrid., 1954, t.II, p. 228.

[29] Ibíd., t. II, p. 229.

[30] Juan Luis Alborg: Historia de la literatura española. Ed. Gredos, Madrid, 1982, t. IV, p. 689.

[31] Guillermo Díaz-Plaja: Modernismo frente a Noventa y Ocho. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1951, p. 271.

[32] José Martí: Ob. cit., t. 8, p. 311.

[33] Ibíd.

[34] Gertrudis Gómez de Avellaneda: Diario de amor. Ed. Letras Cubanas, La Habana, 1981, p. 50.

[35] Regino Boti: Crítica literaria. Ed. Unión, La Habana, 1985, pp. 28-29.

[36] Ibíd., p. 42.

[37] Tomás Navarro Tomás: Métrica española. La Habana. Instituto Cubano del Libro, 1968, p. 380.

[38] Ibíd., p. 381.

[39] Ibíd., p. 382.

[40] Apud Juan Luis Alborg: Ob. cit., t. IV, p. 66.

Tomado de La Luz perenne. La cultura en Puerto Príncipe (1514-1898) Coordinadores Luis Álvarez, Olga García Yero y Elda Cento. Ed. Ácana y Ed. Oriente, Santiago de Cuba, 2014, pp.231-255

Comentarios

Beatriz M Goenaga

4 añosHabía olvidado este ensayo, no sé cómo pude, la verdad! El profesor Luis Alvarez es un maestro que cuando aborda un tema no solo lo hace de manera exhaustiva, con su español de alturas, con ese ojo presto a todo lo sutil; sino que ademas abre caminos, sugiere continuidades. Realmente yo disfruto sus textos, todos y siempre.

María Antonia Borroto

4 añosA raíz de la publicación en El Camagüey del poema "Al sol en un día del mes de diciembre" se suscitó una interesantísima polémica. Ya en ese entonces adelanté algunos fragmentos citados por Luis Álvarez en este texto. Hélo aquí, íntegramente.

Alma Flor Ada

4 añosGracias por incluir aqui la totalidad del articulo.

Lourdes Fernandez

4 añosQue manera de disfrutar este nuevo articulo,gracias por entregarnos tanto y de tantas figuras como las ya citadas.

Alma Flor Ada

4 añosMuchisimas gracias, profesor Alvarez, por este articulo magistral que ilumina y debiera dejar zanjada las polemicas sobre la riqueza creativa, la calidad humana, la rica personalidad, que no se deja encerrar en cliches, y la cubania de nuestra gran poeta. Siempre es un placer iluminador el leerle. Y muy acertado el difundir su articulo por esta via.

Linet Hernández

4 años¡Qué exquisita lección de crítica literaria como ejercicio agudo y sensible de interpretación cultural! Un texto tremendamente inspirador, que personalmente me hace sentir más orgullo del talento literario, pasado y presente, de mi Camagüey.

Jessica Castillo Nápoles

4 añosEs imposible abandonar la lectura de un texto como este, una vez que empiezas no paras hasta el final, aun cuando para ello tengas que leer y al mismo tiempo amamantar a tu bebé. La obra de la Avellaneda es siempre bienvenida y una crítica literaria como la del doctor Luis Álvarez cierra con broche de oro.

Henry Mazorra

4 añosCompleto Camagüey!!! Alguna duda??? Lo digo así porque fue mi comentario el que suscitó la polémica en la publicación de "Al sol en un día del mes de diciembre". Y por supuesto, gracias a Luis.

María Antonia Borroto

4 añosEste texto aporta otros elementos para el debate que días atrás sostuvimos a raíz de la publicación del poema "Dos voces en la sombra", de Enrique José Varona (véase en https://www.elcamaguey.org/enrique-jose-varona-dos-voces-en-la-sombra y en mi perfil en Facebook). Uno de los elementos esgrimidos fue que ciertas consideraciones extraliterarias (y realizadas con muy mala fe, reconozcámoslo) resultan a veces determinantes en el enjuiciamiento de un autor (como en este caso) o en su difusión. Tales ejemplos abundan en la historia de la literatura.

María Antonia Borroto

4 añosY me ha llamado muchísimo la atención el nexo entre el hacer poético de Tula y el de los modernistas. Una vez más se echan por tierra las fáciles etiquetas y esa manera de concebir la historia que niega los procesos mismos y que pretende funcionar a partir de compartimentos supuestamente inconexos.

María Antonia Borroto

4 añosY es triste, tan triste, reconocer cuánto pesó, en contra suya, el hecho de que Tula fuera mujer...

Ada García

4 añosImpresionada con tan excelente artículo del profesor Álvarez. Una polémica sustentada en las virtudes literarias de la Avellaneda, que nos hacen ver los diferentes matices que a la vista de tantos literatos tuvo esta gran mujer. Creo que solo el hecho de ser mujer la puso desde sus inicios, en el punto de mira de la época. A Luis mis saludos y respetos

Alejandro A.Armengol Puga

4 añosexcelente ensayo, exhaustivo y abarcador.Gran mujer!!!

Elinor Pérez

4 añosPor ese pensamiento tan avanzado no cabía en el estrecho siglo XIX.

María Antonia Borroto

4 años"La Avellaneda, una cubana universal", conferencia de Dulce María Loynaz dictada en Sociedad Liceo de esta ciudad el 10 de enero de 1953, ya puede ser consultada en El Camagüey: https://bit.ly/2TCgHqW Ese texto, y los propios de Tula ya publicados y otros tantos suyos que incluiremos en lo adelante, nos ayudan a perfilar a esta interesantísima coterránea nuestra.