Más bella es la naturaleza cuando la luz del mundo crece con la de la libertad; y va como empañada y turbia, sin el sol elocuente de la tierra redimida, ni el júbilo del campo, ni la salud del aire, allí donde los hombres, al despertar cada mañana, ponen la frente al yugo, lo mismo que los bueyes. Guáimaro libre nunca estuvo más hermosa que en los días en que iba a entrar en la gloria y en el sacrificio. Era mañana y feria de almas Guáimaro, con sus casas de lujo, de calicanto todas, y de grandes portales, que en calles rectas y anchas caían de la plaza espaciosa a la pobreza pintoresca de los suburbios, y luego el bosque en todo el rededor, y detrás, como un coro, las colinas vigilantes. Las tiendas rebosaban. La calle era cabalgata. Las familias de los héroes, anhelosas de verlos, venían adonde su heroísmo, por ponerse en la ley, iba a ser mayor. Los caballos venían trenzados, y las carretas venían enramadas. Como novias venían las esposas; y las criaturas, como cuando les hablan de lo sobrenatural. De los estribos se saltaba a los brazos. Los españoles, alegres, hacían buena venta. Era que el Oriente y las Villas y el Centro, de las almas, locales perniciosas componían espontánea el alma nacional, y entraba la revolución en la república. El jefe del Gobierno provisional de Oriente acudía al abrazo de la asamblea de representantes del Centro. El pabellón nuevo de Yara cedía, por la antigüedad y la historia, al pabellón, saneado por la muerte, de López y Agüero. Venía Céspedes, a detenerlo a la puerta de la Cámara, en el caballo que le pidió al Camagüey permiso para ir por su territorio a beber las aguas del Almendares. El que había sabido deponer, se deponía. El sable que Céspedes regaló a Agramonte, en la visita en que el Oriente quiso seguir hasta palacio con su ley, y el Centro quiso poner a la guerra las formas de la república, esperaba impaciente antes que desenvainarse mal, la carta de libertades que ha de poner por sobre su cabeza, y ha de colgar del pecho de su caballo, todo militar de honor. En los modos y en el ejercicio de la carta se enredó, y cayó tal vez, el caballo libertador; y hubo yerro acaso en ponerles pesas a las alas, en cuanto a formas y regulaciones, pero nunca en escribir en ellas la palabra de luz. Ni Cuba ni la historia olvidarán jamás que el que llegó a ser el primero en la guerra, comenzó siendo el primero en exigir el respeto de la ley... Estaba Guáimaro más que nunca hermosa. Era el pueblo señorial como familia en fiesta. Venían el Oriente, y el Centro, y las Villas al abrazo de los fundadores.

El 10 de abril

5El 10 de abril

5

¿A quién salen a ver, éstos, saltando el mostrador, las casas saliéndose a los portales, las madres levantando en brazos a los hijos, un tendero español sombrero en mano, un negro canoso echándose de rodillas? Un hombre erguido y grave, trae a buen paso, alta la rienda, el caballo poderoso; manda por el imperio natural, más que por la estatura; lleva al sol la cabeza de largos cabellos; los ojos, claros y firmes, ordenan, más que obedecen: es blanca la chamarreta, el sable de puño de oro, las polainas pulcras.

¡Y qué cortejo el que viene con Carlos Manuel de Céspedes! Francisco Vicente Aguilera, alto y tostado, y con la barba por el pecho, viene hablando, a paso de hacienda, con un anciano florido, muy blanco y canoso, con el abogado Ramón Céspedes. Van callados, del mucho amor el uno, y el otro de su seriedad natural, José María Izaguirre, que en los de Céspedes tiene sus ojos, y Eligio, el otro Izaguirre, rubio y barbado. Corte a caballo parece Francisco del Castillo, que trae a la guerra su fama y su fortuna, y en La Habana, cuando se enseñó, ganó silla de prohombre: y le conversa, con su habla de seda, José Joaquín Palma, muy mirado y celebrado, y muy arrogante en su retinto. El otro es Manuel Peña, todo brío y libertad, hecho al sol y al combate, brava alma en cuerpo nimio. Jesús Rodríguez es el otro, de más hechos que palabras, y hombre que se da, o se quita. Van y vienen, caracoleando, el ayudante Jorge Milanés, muy urbano y patricio; el gobernador Miguel Luis Aguilera, criado al campo leal, y prendado del jefe, y un mozo de ancha espalda, y mirada a la vez fogosa y tierna, que monta como quien nació para mandar, y es Fernando Figueredo. —En silencio pasan unas veces; y otras veces se oye un viva.

¿Por quién manda Céspedes que echen a vuelo las campanas, que Guáimaro se conmueva y alegre, que salga entero a recibir a una modesta comitiva? Entra Ignacio Agramonte, saliéndose del caballo, echando la mano por el aire, queriendo poner sobre las campanas la mano. El rubor le llena el rostro, y una angustia que tiene de cólera: “iQue se callen, que se callen las campanas!”. El bigote apenas sombrea el labio belfoso: la nariz le afina el rostro puro: lleva en los ojos su augusto sacrificio. Antonio Zambrana monta airoso, como clarín que va de silla, seguro y enfrenado; el Marqués va caído, el ardiente Salvador Cisneros, que es fuego todo bajo su marquesado, y cabalga como si llevara los pedazos mal compuestos; Francisco Sánchez Betancourt le trae a la patria lo que le queda aún del cuerpo pobre, y todos le preguntan, rodean y respetan. Pasa Eduardo Agramonte, bello y bueno, llevándose las almas. —¡Allá van, entre el polvo, los yareyes, y las crines, y las chamarretas!

Los de las Villas llegaron más al paso, como quienes venían de marchas muy forzadas, y a bala viva ganaron el camino al enemigo. Les mandaba la escolta al polaco Roloff, noble jinete, que sabe acometer, y sabe salvar, alto de frente, inquieto y franco de ojos, reñido con las esperas, e hijo fanático y errante de la libertad. Doctores y maestros y poetas y hacendados vienen con él; ¡y esto fue lo singular y sublime de la guerra en Cuba: que los ricos, que en todas partes se le oponen, en Cuba la hicieron! Por el valer y por los años hacía como de cabeza Miguel Jerónimo Gutiérrez, que se trajo a pelear el juicio cauteloso, el simple corazón, la cabeza inclinada, la lánguida poesía, el lento hablar: y su hijo. Honorato Castillo venía a levantar la ley sin la que las guerras paran en abuso, o derrota, o deshonor, —y a volverse al combate, austero e impetuoso, bello por dentro, corto de figura, de alma clara y sobria. Manso, “como una dama”, en la conversación, peinadas las barbas de oro, y todo él consejo y cortesía cabalgaba Eduardo Machado, ya comentando y midiendo; y con él Antonio Lorda, en quien el obstáculo de la obesidad hacía más admirable la bravura, y la constancia era igual a la llaneza; las patillas negras se las echaba por el hombro: clavaba sus ojos claros. Arcadio García venía con ellos, natural y amistoso; y patria todo, y buena voluntad; y Antonio Alcalá, popular y querido, y cabeza en su región; y Tranquilino Valdés, de voto que pesa, hombre de arraigo y calma. Iba la cabalgata, fatigada y gloriosa: se disputaban a los valientes villareños las casas amigas: ¿no venían bajo un toldo de balas?

Tienen los pueblos, como los hombres, horas de heroica virtud, que suelen ser cuando el alma pública, en la niñez de la esperanza, cree hallar en sus héroes, sublimados con el ejemplo unánime, la fuerza y el amor que han de sacarlos de agonía; o cuando la pureza continua de un alma esencial despierta, a la hora misteriosa del deber, las raíces del alma pública. Son entonces los corazones como la flor de la maravilla de nuestras sabanas, todos sensibles y de color rico; y hay guirnaldas de almas, lo mismo que de flores. Dejan caer la pasión los pechos más mezquinos, y la porfía es por vencer en la virtud. Manos heladas, del poco uso, se dan con vehemencia: los hombres no se murmuran los méritos, ni se los picotean: miran de frente los ojos resbaladizos. Guáimaro vivió así, de casa en casa, de junta en junta, de banquete en banquete. Hoy Céspedes convidó a su mesa larga, y entre rústica y rica, con ochenta cubiertos, y manteles y vinos: y en la mirada ceremoniosa, y siempre suya, se le veía la felicidad: ¡qué arranques conmovedores, de jóvenes y de viejos, y qué mezcla de pompa aprendida y de grandeza natural en los discursos! Luego el Centro invitó a Oriente y a las Villas. Y las Villas invitaron después. Y después Manuel Quesada, General del Centro entonces, la palabra entre melosa y altanera, el vestido ejemplar y de campaña, alta y calzada la estatura. No había casas con puertas, ni asambleas sin concordia, ni dudas del triunfo. La crónica no era de la que infama y empequeñece, sobre mundanidades y chismes; sino de las victorias más bellas de los héroes, que son las que alcanzan sobre sí propios. Las conversaciones de la noche eran gloriosos boletines.

Que Céspedes, convencido de la urgencia de arremeter, cedía a la traba de la Cámara. Que Agramonte y Zambrana, porque no se les tuviera la idea de la Cámara por aspiración personal, ponían, en el proyecto de constitución que la junta de representantes les encargó, lejos de su alcance por algunos años la edad de la presidencia. Que Céspedes cedía la bandera nueva que echó al mundo en Yara, para que imperase la bandera de Narciso López, con que se echó a morir con los Agüeros el Camagüey. Que el estandarte de Yara y de Bayamo se conservaría en el salón de sesiones de la Cámara, y sería considerado como parte del tesoro de la República. Que aunque suene, por parte de los unos a amenaza o reticencia, los otros consentirán en que la Cámara quede con el derecho de juzgar y de deponer a los funcionarios que puede nombrar. Que la Cámara pueda nombrar al Presidente de la República.

Y mientras concertaban los jóvenes ilustres, en el proyecto del código de la guerra, las entidades reales y activas del país y sus pasiones y razones criollas, con sus recuerdos más literarios que naturales, e históricos que útiles, de la Constitución extraña y diversa, de los Estados Unidos; mientras en junta amigable componían, en el trato de su romántica juventud con lo que la prudencia ajena pudiera añadir a la suya, un código donde puede haber una forma que sobre, pero donde no hay una libertad que falte, crecía en Guáimaro, con el afecto íntimo, la cordialidad que dio aquellos días inolvidable hermosura. Era ya la cabalgata tempranera, por fatigar el caballo o por lucirlo, a la fonda del chocolate del país, con las roscas de catibía servidas entre risas, y el buen queso fresco. Era el pasear de brazo, admirándose y señalándose; y contando unos, si regatear, el mérito de los otros. Era el visitar la casa hospitalaria de Francisco Sánchez Betancourt, donde tenían estrado Amelia y Luisa o la de Manuel Quesada, con Ana y Caridad; o la de Céspedes siempre afable y ameno. Era el enseñarse en el paseo del portal a Rafael Morales, de viril etiqueta, empinado y vivaz, verboso de pensamiento, y todo acero y fulgor, como tallado en una espada; a Julio Sanguily, amigo universal, llano y feliz, oyendo más que hablando, saliéndose del grupo en cuanto le trataban de sus proezas; a Manuel Sanguily, siempre de cara al enemigo y al debate, y con la palabra, como la cabellera, de oro; a Francisco la Rua, fino y sencillo, con aquella rectitud de su alma militar que ya anunciaba en él el flagelo de los que quieren alzarse sobre la república por la fama ganada en su servicio; a Luis Ayestarán, velada por la cultura su tristeza, y bueno y silencioso, como un enamorado; a Luis Victoriano Betancourt, que veía las entrañas de las cosas, y las del hombre, con sus espejuelos de oro; a Tomás Mendoza, austero y cabeceador con chistes que eran sentencias, y autoridad que le alzaba la estatura; a Cristóbal Mendoza, con el alma en los labios chispeantes y la cabeza llena de letras y de lenguas; Domingo Guiral, más notorio por el brío con que condenó a Napoleón Arango, que por la frase social y el esmero inmaculado del vestido; a Francisco Diago, jubiloso y menudo, valiente como cien, siempre al pie de una dama; a Ramón Pérez Trujillo, disputando, negando, flagelando, arguyendo; a Federico Betancourt, de burla amiga y suave, y con los brazos siempre abiertos. Al caer la noche, cuando el entusiasmo no cabe ya en las casas, en la plaza es la cita, y una mesa la tribuna: toda es amor y fuerza la palabra; se aspira a lo mayor, y se sienten bríos para asegurarlo; la elocuencia es arenga: y en el noble tumulto, una mujer de oratoria vibrante, Ana Betancourt, anuncia que el fuego de la libertad y el ansia del martirio no calientan con más viveza el alma del hombre que la de la mujer cubana. Del brazo andan las gentes, y el día entra en la noche. Así, hombro a hombro, se acercaba el día diez.

Era la casa de la Asamblea vasta y hermosa, a una esquina de la plaza del pueblo: casa de calicanto, de ancho portal de horcones y las rejas de la madera del país. Adentro, en dos hileras a los lados aguardaban, al centro del salón, los asientos de rejilla de los representantes, y de cabecera estaba la mesa presidencial, y a ambos cabos las dos sillas de la secretaría. Suele el hombre en los grandes momentos, cuando lo pone por las alturas la nobleza ajena o propia, perder, con la visión de lo porvenir, la memoria minuciosa de lo presente. Sombra es el hombre, y su palabra como espuma, y la idea es la única realidad. Aquel tesoro de pureza que busca en vano el hombre se viene a la mano, y sólo a él se ve, y todo lo del rededor se olvida, como sólo ve la luz de un rostro la mujer de repente enamorada. Sí: Céspedes presidió, ceremonioso y culto: Agramonte y Zambrana presentaron el proyecto: Zambrana, como águilas domesticadas, echaba a cernirse las imágenes grandiosas: Agramonte, con fuego y poder, ponía la majestad en el ajuste de la palabra sumisa y el pensamiento republicano; tomaba al vuelo, y recogía, cuando le parecía brida suelta, o pasión de hombre; ni idólatras quiso, ni ídolos; y tuvo la viveza que descubre el plan tortuoso del contrario, y la cordura que corrige sin ofender; tajaba, al hablar, el aire con la mano ancha. Acaso habló Machado, que era más asesor que tribuno. Y Céspedes, si hablaba, era con el acero debajo de la palabra, y mesurado y prolijo. En conjunto aprobaron el proyecto los representantes, y luego por artículos, “con ligeras enmiendas”. El golpe de la gente en las ventanas, y la muchedumbre, no muy numerosas, de los bancos del salón, más con el corazón encogido que con los vítores saludaron en la república nueva el poder de someter la ambición noble a la voluntad general y, acallar ante el veto de la patria la convicción misma, fanática o previsora, del modo de salvarla. Un tierno apego se notó a la salida, de la multitud confusa, a los jóvenes triunfantes, y había algo de regio de una parte, qué se envuelve en el armiño y desaparece, y algo por la otra del placer de la batalla.

Momentos después iba de mano en mano la despedida del general en jefe del ejército de Cuba, y jefe de su gobierno provisional. “El curso de los acontecimientos le conduce dócil de la mano ante la república local”: “La Cámara de Representantes es la única y suprema autoridad para los cubanos todos”: “El Destino le deparó ser el primero” en levantar en Yara el estandarte de la independencia: “Al Destino le place ¬dejar terminada la misión del caudillo” de Yara y de Bayamo: “Vanguardia de los soldados de nuestra libertad” llama a los cubanos de Oriente: jura “dar mil veces la vida en el sostenimiento de la república proclamada en Guáimaro”.

El once, a la misma mesa, se sentaban, ya en Cámara, los diputados, y por la autoridad del artículo séptimo de la constitución eligieron presidente del poder ejecutivo a quien fue el primero en ejecutar, a Carlos Manuel de Céspedes; presidente de la Cámara, al que presidía la Asamblea de representantes del Centro, de que la Cámara era ensanche y hechura, a Salvador Cisneros Betancourt; y general en jefe de las fuerzas de la república al general de las del Centro, a Manuel Quesada.

Era luz plena el día 12 cuando, con aquel respeto que los sucesos y lugares extraordinarios ponen en la voz, con aquella emoción, no sujeta ni disimulada, que los actos heroicos inspiran en los que son capaces de ellos, fueron, rodeados del poder y juventud de la guerra, de almas en quienes la virtud patriótica sofocaba la emulación, tomando asiento en sus sillas poco menos que campestres los que, con sus manos novicias habían levantado a nivel del mundo un hato de almas presas. Juró Salvador Cisneros Betancourt, más alto de lo usual, y con el discurso en los ojos, la presidencia de la Cámara. De pie juró la ley de la República el presidente Carlos Manuel de Céspedes, con acentos de entrañable resignación, y el dejo sublime de quien ama a la patria de manera que ante ella depone los que estimó decretos del destino: aquellos juveniles corazones, tocados apenas del veneno del mundo, palpitaron aceleradamente. Y sobre la espada de honor que le tendieron, juró Manuel Quesada no rendirla sino en el capitolio de los libres, o en el campo de batalla, al lado de su cadáver. Afuera, en el gentío, le caían a uno las lágrimas: otro apretaba la mano a su compañero: otro oró con fervor. Apiñadas las cabezas ansiosas, las cabezas de hacendados y de abogados y de coroneles, las cabezas quemadas del campo y las rubias de la universidad, vieron salir, a la alegría del pueblo, los que de una aventura de gloria entraban en el decoro y obligación de la república, los que llevaban ya en sí aquella majestad, y como súbita estatura, que pone en los hombres la confianza de sus conciudadanos.

Un mes después, se ordenó, con veinticuatro horas de plazo para la devastación, salvar del enemigo, por el fuego, al pueblo sagrado, y darle ruinas donde esperaba fortalezas. Ni las madres lloraron, ni los hombres vacilaron, ni el flojo corazón se puso a ver cómo caían aquellos cedros y caobas. Con sus manos prendieron la corona de hogueras a la santa ciudad, y cuando cerró la noche, se reflejaba en el cielo el sacrificio. Ardía, rugía, silbaba el fuego grande y puro; en la casa de la Constitución ardía más alto y bello. Sobre la ola de las llamas, en la torre de la iglesia, colgaba la campana encendida. Al bosque se fue el pueblo, al Derrocal. Y en la tierra escondió una mano buena el acta de la Constitución ¡Es necesario ir a buscarla!

Tomado del periódico Patria, Num.5, 10 de abril de 1892, pp.1-2.

Tu ayuda nos permite seguir creando páginas como ésta.

.jpg)

Comentarios

Olivia Montesino

4 añosGracias equipo editor, por este regalo precioso de leer a Martí narrando los sucesos de Guáimaro, donde nació la primera Constitución mambisa.

Alma Flor Ada

4 añosEl Camagüey es, sin lugar a dudas, portador de regalos constantes. Una vez más mi agradecimiento por alimentar y aumentar los recuerdos y vivencias.

María Antonia Borroto

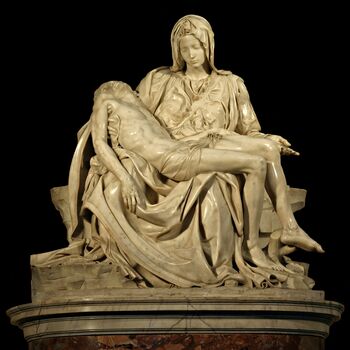

4 añosEl texto conmueve, y tanto como él, el periódico mismo: una edición especial, consagrada a la magna fecha, justo el día en que era proclamado el Partido Revolucionario Cubano. Para quienes estudiamos la historia de la prensa siempre nos es muy útil, y emocionante (sobre todo muy emocionante), estar frente a las publicaciones. Por serias y concienzudas que hayan sido, las compilaciones nunca aportan todos los matices para la interpretación de los textos aparecidos en la prensa. Siempre, al tener un periódico delante, los artículos en ellos publicados adquieren otras resonancias: se complementan entre sí y hasta podría decirse que dialogan los unos con los otros, y la propia disposición de los materiales, el cuidado en la edición, la utilización de recursos gráficos también aportan mucha información. En este precioso quinto número de Patria también están, entre otros, la preciosa crónica martiana, el texto de la Constitución de Guáimaro, la alocución de Céspedes y la relación del gobierno electo. Y, como sería habitual, las Bases del Partido, como para no perder el rumbo nunca. Y ya en la crónica, dos imágenes, la de Céspedes y la de Agramonte. Tributo enamorado de hijos fue ese número: así se anuncia en una nota con las funciones de un editorial, "Aniversario sagrado". Y allí también se dice que el recién nacido Partido Revolucionario Cubano aspiraría a "una república justa, con toda la vida adentro, sin exageración de un solo derecho y sin olvido de ninguno".

Romel Hijarrubia Zell

4 añosTrasladar el verbo martiano a estos tiempos de inmediatez es tarea lenta, de lectura sin prisa, de sopesar cada frase, cada línea, cada párrafo, donde no solo hay belleza, sino también mucha profundidad. Hoy, no es una lectura fácil porque ya no se escribe así, ni se habla como lo hacía el Apóstol en sus combativos y poéticos discursos, como aquel sobre Los Pinos Nuevos. Leerlo despacio, para sí, te hace sentir otro mundo, aquel donde el amor a la Patria está por encima de cualquier consideración, como debe ser. R.

María Antonia Borroto

3 añosY registrando entre mis libros, encuentro esta enamorada opinión a propósito de Patria, al de Diego Vicente Tejera, que data de 1898: "Tres años después dirigía yo en Francia una revista, América en París, y obedeciendo a impulsos propios y al consejo de Martí, hablé mucho de guerra en sus columnas. Un día me llegó un periódico de Nueva York, era el primer número de Patria. Me venía sin carta, ni dedicatoria, y en el periódico no figuraba el nombre de Martí. Comprendí, sin embargo, de quién era el periódico y quién me lo había mandado, y al saludar su aparición en mi revista, terminé el saludo con estas palabras: "Patria no trae escrito en su frente nombre alguno; pero en toda ella vemos vibrar un alma que conocemos, que admiramos y que amamos: alma de temple antiguo, como suele producirlas Cuba en sus horas de dolor supremo, y que nos inspira confianza absoluta en la bondad de nuestro futuro destino".