¿Quiere usted, señor Quevedo, que exprese yo mis impresiones recibidas en Camagüey? ¡Qué empeño tan difícil sería ése!

Yo lo he realizado, sin embargo, hace pocos días, en nada más que catorce versos, y usted los habrá visto quizás en El Fígaro cuando estas líneas se publiquen. Pero ha sido en versos. Ese es el privilegio de la poesía. Ella puede condensar en una estrofa, en un solo verso a veces, todo lo más hondo, todo lo más vehemente, todo lo más sublime del sentimiento humano. Ella es esencialmente una cristalización. En los grandes poetas, la cristalización del diamante. Ella puede justamente hasta hacer de un carbón un diminuto lucero. Y si puede hacer esto, ¿qué será cuando las emociones que ha de expresar brillan ya en el alma como tales luceros, si la cristalización purísima se le ofrece ya realizada?

Pero la prosa pide más amplitud, más calma, menos ensueños, menos arranques de alas. Y, por otra parte, ¿sé yo acaso lo que por mí pasó en aquellos cuatro inolvidables días? Sábense esas cosas tal vez cuando la rima y sus encantos (por modesta que sea la inspiración) nos llevan a un grado de exaltación rayano con el delirio, comunicándonos la extraña lucidez propia de todo momento pasional. Pero un instante después, vueltos a nuestro estado normal, reaparece la imposibilidad de bien discernir complicadas e intensas emociones.

¿Sabe usted, amigo mío, lo que es llegar a la tierra nativa después de cinco lustros de la última ausencia, nuevos ya todos los habitantes, casi todos, y que, sin embargo, todos le sonríen a usted, le llaman familiarmente por su nombre, y le agasajan y le miman, porque ellos son los nietos de nuestros antiguos amigos, porque en ellos sobrevive el afecto de los padres y de los abuelos? ¿Sabe usted lo que es pisar la arena que recibió nuestras primeras pisadas y, al hollarla, ir diciendo como en un cántico sagrado: “En esta casa nací: en éstas que ahora son coquetas casitas y que entonces, serie de modestos cuartos, constituían una sola casa, pasé mi juventud junto a mis pobres cuartos? ¡Cuánto lloré en esos cuartos! En esta iglesia entré dando el brazo a mi novio y de ella salí radiante dando el brazo a mi esposo. En esta casa vivimos felices; de esta otra salimos para el destierro. Ésta es la casa de mi abuela paterna; ésta la de mi abuela materna. No son las mismas. La una, que era hermosísima entonces, es hoy más que eso, casi un palacio a la moderna; la otra es una bonita vivienda, pero allí estaban aquellas antiguas: grandes, cómodas, frescas. El perfume subsiste: es el recuerdo de la familia, que vivía apiñada, cercana, como en dichosa tribu”. Y yo le perdono de buen grado al progreso la destrucción que hace de caras reliquias. Después de todo, el recuerdo no se borra jamás, por muchas que sean las mutaciones; él sabe adherirse a un árbol, a una piedra, al terreno, en último extremo.

Y ¿cómo hablar de aquella hermana que no lo es de padres, sino del corazón desde la infancia, en cuya casa he vivido; de aquellas dulcísimas hijas suyas, que han sido mías durante la escasa semana de mi encantamiento, de aquellos hijos que ella ha sabido formar, hidalgos camagüeyanos en toda su pureza?

¿Puedo hablar de aquella Escuela, honor de la moderna enseñanza cubana, con las autoridades escolares y con su ilustrado personal en pleno, de aquellas adorables niñas, a cuya fiesta no debo referirme más que así, a la escapada, porque hay honras que abruman, y yo protesto formalmente una y mil veces que por ningún concepto he merecido jamás lo que conmigo se ha hecho; que todo es pura ilusión de mis comprovicianos, a quienes el afecto, la distancia también, han magnificado mi escaso valer literario? Digamos algo de lo demás.

Brillantes, bellísimas, han pasado ante mí en Sociedades recreativas y de instrucción, la Popular y el Liceo, matronas y señoritas tales (“Todas matronas y ninguna dama, —que nombres del halago cortesano— no admitió lo severo de su fama”), tales digo como aquellas que en mi juventud viera. Y es éste un detalle importantísimo como sello típico de la sociedad camagüeyana, que no quiero pasar por alto. En el medio siglo transcurrido desde la época de mis recuerdos, la mujer no ha cambiado allí lo más mínimo de lo que es fundamental en ella: virtud que transpira en todo el modo de ser, modesto y digno; porte señoril cultísimo, trato afable y serio a la vez, revelador de no manchada sinceridad.

El hermoso Teatro Principal, donde tantas cosas de mi alma pasaron antes, surgió ante mí idéntico, sin menoscabo alguno, como cuando, de unos doce o trece años, me sentaba en uno de sus amplios palcos, a guisa de circunspecta señorita, según era uso en la patriarcal ciudad. Me parecía que el auditorio, desbordante esa noche, era el mismo, que todos me conocían y me amaban, y así pude recitar con entera tranquilidad de espíritu.

¡Sí, señor Quevedo, recité en pleno teatro y asistí a dos bailes, yo, que hace diecisiete años no había pisado un salón de baile! Pero yo no podía negarme a nada en Camagüey, y menos en las fiestas con que se glorificaba la memoria de Agramonte. ¿Lo habré soñado? Todo eso ha ocurrido tan rápidamente, tan atropelladamente, que a lo impresionante de las escenas se ha unido lo impresionante del vértigo, dando a la realidad los aspectos fantásticos y fugitivos del sueño.

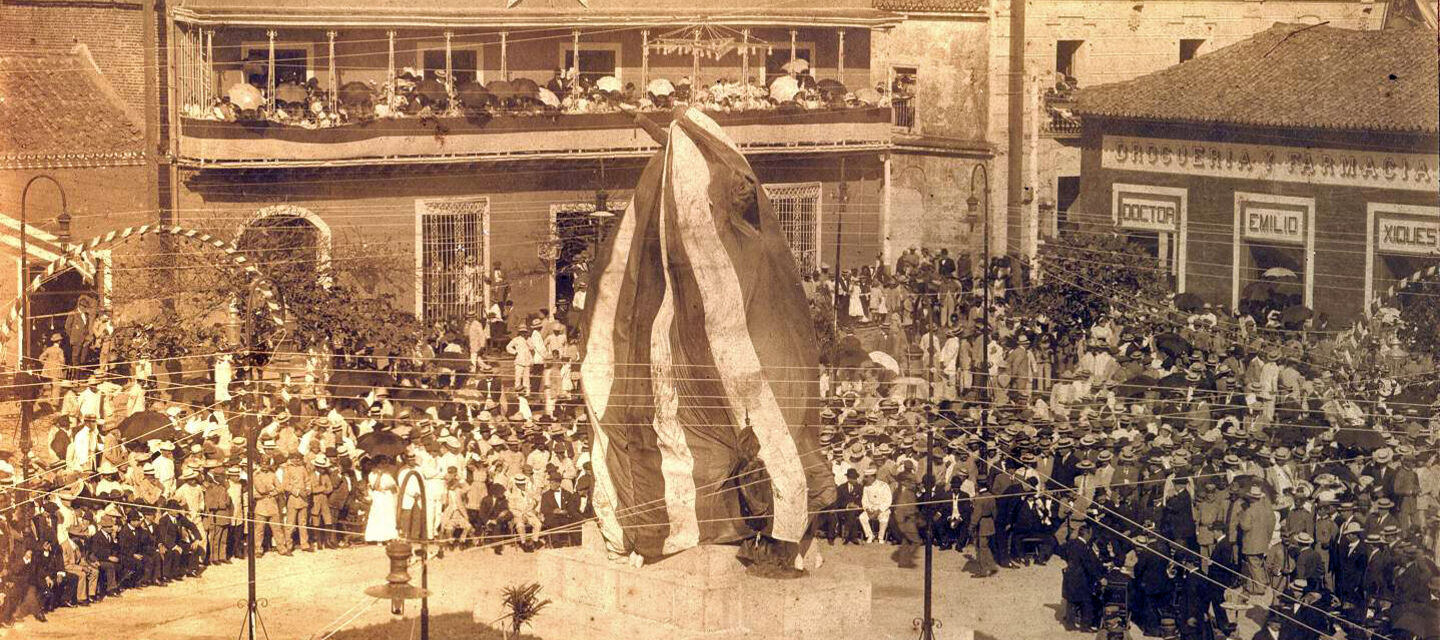

Pero no. La estatua está allí. La veo magnífica, de resistente bronce, en pedestal de granito. El altivo ginete (sic) es AGRAMONTE, con el arma reluciente al sol, en actitud de ataque; la veo en el amplio parque, de día bañada por la luz de oriente, de noche en medio de espléndida iluminación, en medio de inmensa muchedumbre, que me representa las muchedumbres armadas que en los heroicos campos seguían al guerrero. Veo todas, absolutamente todas las casas decoradas por ardiente patriotismo. Veo la solariega en que el héroe se formó consagrada con hermosa plancha conmemorativa; oigo aún las brillantísimas oraciones tribunicias en que se ha rendido homenaje al paladín glorioso y en que se ha hablado del honor, de esa incomparable perla del carácter, que en él tuvo su más augusta manifestación, como jamás había oído yo hablar. Y veo por fin a Amalia, a la digna viuda, bañado siempre el rostro por dulcísimas lágrimas, a los hijos y a los nietos palpitantes de emoción y de gratitud.

Todo es cierto. La consagración que llevábamos todos en el alma, consagración ardiente, inextinguible, ha pedido por boca de un hombre de férrea voluntad, por boca de Raúl Lamar, al bronce y a la piedra si perpetuidad para la ansiada exteriorización; y el arte, el arte italiano, el más excelso, ha hecho del bronce y de la piedra el altar del patriotismo cubano, la cúspide de heroísmo y de virtudes a todas las generaciones venideras, como la presente, deben alzar ojos arrobados y corazones enardecidos dispuestos a lo más bello: el sacrificio por la patria, y a las virtudes, a todo lo grande que esa cúspide se simboliza. No, no he soñado. La hermosa realidad está allí.

Habana, 9 de marzo de 1912.

Tomado de Bohemia, Año III, No.11. La Habana, domingo 17 de marzo de 1912, pp.121 y 122.

_Frederic_Edwin_Church.jpg)

_-_Caspar_David_Friedrich_(MKK,_Dortmund)-elcamaguey.jpg)

Comentarios

Janet Rodríguez

1 añoEmocionante.

Calixto Pérez Luis

1 añoSimplemente una extraordinaria descripción de unas memorias, de un tiempo, de una emoción; no se puede decir más tan bien y con tanta belleza de espíritu, es la virtud y el talento de contar mucho con las palabras justas.