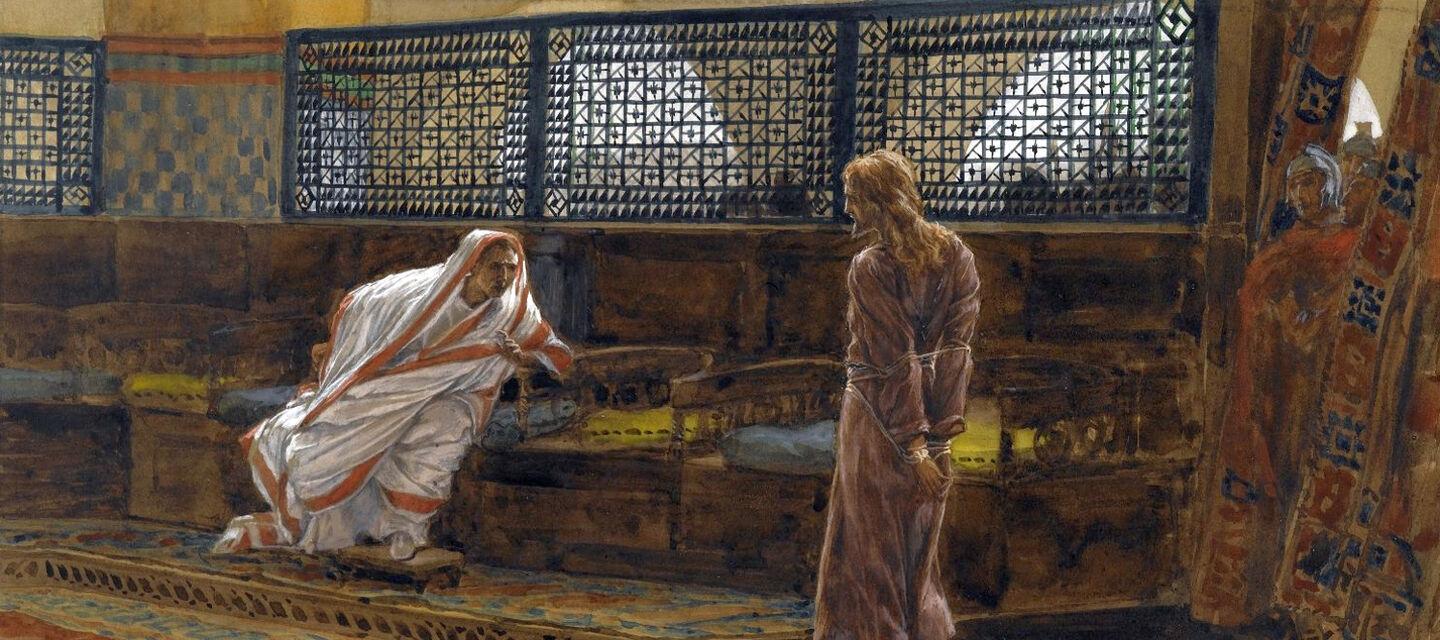

A fines del año pasado empezó a exhibirse en Nueva York la famosa colección de óleos, acuarelas y grabados de J. James Tissot, que componen la más extraordinaria revelación de la vida de Jesús, de que ha podido disfrutar el mundo coetáneo.

La llamo revelación, porque cuanto es capaz de realizar la fe de un creyente, iluminada por la inspiración de un artista, apoyada por la ciencia de un arqueólogo y completada por la observación minuciosa de un viajero experto, para hacer asequible a la conciencia fría de los modernos la génesis maravillosa de una religión, lo ha realizado ante nuestros ojos este vidente que parece dotado de la virtud de prestigio de un taumaturgo.

Siglos hace que el arte occidental está agotando su fuerza de originalidad, para ver de arrancar (sic) al texto escueto de los sinópticos los rasgos que permitieran fijar la figura del Cristo, de manera que lograse expresar de modo indubitable lo que debía ser su sello característico: la unión del poder sin límites con el espíritu de sacrificio sin medida. La contradicción radical que envuelve esos términos no era para descorazonar a los artistas verdaderamente cristianos, obedientes con más o menos conciencia, a la paradoja de Tertuliano, certum quia impossibile. De todos modos, de ese extraordinario propósito han resultado no pocas maravillas de dibujo, composición y expresión, aunque no una representación uniforme y generalmente aceptada el hombre Dios.

Lo que no habían logrado hacer en obras aisladas los mayores artistas, ha querido hacerlo en un cielo (sic) de composiciones conexas el pintor francés Tissot, después de largos años de labor tenaz en los lugares mismos que habitó el fundador del cristianismo; en esa Palestina, que parece petrificada por un sortilegio, para que la conciencia inquisitiva de nuestro siglo pudiera rehacer con relativa facilidad el escenario sombrío de la pasión, los grupos de los personajes secundarios y la figura patéticamente luminosa del protagonista de la gran tragedia que hace casi dos mil años precipitó por otros rumbos la vida espiritual de la humanidad.

Hombre moderno en quien dormitaba el espíritu de un iluminado de los primeros siglos, M. Tissot, que había visto al hombre de Nazareth con los ojos de la fe, quiso verlo corporalmente en el medio físico que habitó, en los descendientes de su misma raza, que aún conservan en buena parte los trajes y costumbres de su época, en una palabra, en la profunda relación del hombre y la naturaleza, del habitante y la tierra, esperando que ésta le permitiera sorprender el reflejo del espíritu del gran reformador en el rostro de un hombre perteneciente a un determinado grupo humano en una época especial de su historia.

No sé lo que pensarán del intento y del procedimiento los puros ortodoxos; es materia que a ellos exclusivamente atañe; sólo sé, por lo que a mí respecta, como aficionado a los problemas sociológicos, que el éxito artístico me ha parecido asombroso. Podrá ser una gran alucinación —el arte no trata sino de producir esos efectos—, pero contemplando esos paisajes, esos hombres, esas multitudes, y sobre todo esa figura envuelta en sus flotantes vestiduras blancas, con aquel rostro unas veces infinitamente dulce, otras infinitamente enérgico, pero siempre y sobre todo infinitamente melancólico, ha parecido que bullía sordamente en mí el espíritu de aquel país, de aquella edad y aquella raza; y que comprendía mejor cómo en aquel rincón desolado del mundo tanto pueblo, doblado por la carga de las miserias humanas, vio con sus ojos tantas maravillas, y cómo pudo alzarse en las playas de ese mar inmóvil una voz potente, que pareció por entonces clamar en el desierto, pero cuyo eco ha repercutido por centurias en el corazón lacerado de la humanidad, para gotear en sus heridas el beleño de las eternas ilusiones.

El fondo ascético del cristianismo se descubre admirablemente en las escenas que ha tratado de preferencia M. Tissot, en lo que pudiera propiamente llamarse su exégesis pictórica. Todo en esos cuadros habla profundamente de la irremediable miseria de la vida. Los más naturalistas, como aquellos en que predomina el gusto simbólico de nuestra época, dicen por igual que hubo allí un pueblo que sentía tan acremente el mal de vivir, que había de dejarse ir con facilidad al abismo de reprobación de todos los goces naturales, en que se embriaga el asceta. Pero se ve al mismo tiempo tan marcado en estas obras el sello de un espíritu de fe trascendente, que el espectador se explica también que esa doctrina de renunciación absoluta no haya llevado al hombre a cegar de una vez las fuentes de la vida. Es decir que se penetra el observador de este asombroso resultado, en que se compendia la historia de todas las grandes religiones: la lógica implacable del dolor vencida por una emoción de fuerza incomparable, a pesar de ser puramente ilusoria. Porque el budista y el asceta cristiano, para ser lógicos, debían apresurarse a llegar al término de esa dura cadena de la vida, cuyos eslabones todos son dolores cada uno más cruel que el otro; y sin embargo viven, esperando, de un modo u otro, llegar definitivamente a la pura y eterna insensibilidad beatífica.

Uno de los cuadros más sugestivos del gran artista francés se titula: “Lo que Jesús vio desde la cruz”. Sin embargo en la tela no aparecen ni el crucificado, ni el instrumento de su suplicio, sino la multitud que mira a lo lejos, que mira horrorizada la tremenda escena, invisible para el espectador; la multitud en que se pintan con sellos indelebles las impresiones terribles de esa contemplación de que no participamos. Al ver ese cuadro imponente, me parecía sentir el estremecimiento sutil de esa visión interna en que ha vivido, y ha avanzado trabajosamente la humanidad, la prole maldita de Adán, rodeada de tinieblas, pero mirando más allá, mucho más allá del horizonte, la aurora de una luz inextinguible.

29 de marzo de 1899

Tomado de El Fígaro, La Habana, 2 de abril de 1899, Año XV, Num.13, p.78.