La Catedral de La Habana (1748-1832), atribuida a Pedro de Medina, es uno de los principales ejemplos de arquitectura colonial cubana en los que tomaron verdadero protagonismo los códigos del barroco. Su imponente fachada, expone la piedra caliza esculpida en formas que evocan el movimiento y dinamismo propios del estilo. En el siglo XIX, los interiores fueron transformados para incorporar códigos neoclásicos.

Diango Esquivel Andino

Estas adaptaciones locales dieron lugar a una gran diversidad de “arquitecturas coloniales”, donde la mezcla de códigos[2] dificulta su clasificación dentro de las delimitaciones estilísticas propuestas por la antigua teoría academicista de las artes[3]. Sin embargo, en determinados casos, algún estilo académico específico alcanzó tal cohesión que hoy puede identificarse claramente. Esto ocurrió principalmente en ciudades importantes con mayor contacto con Europa. Un ejemplo destacado de este fenómeno es el no menos polémico “barroco novohispano”[4], conocido por su exuberancia y la representatividad de sus ejemplos.

Por la amplitud interpretativa de la arquitectura colonial, considerarla como un estilo ha sido un asunto de debate por parte de los estudiosos sobre el tema; pero ¿puede o no considerarse como tal? Para responder esta pregunta, debemos partir primeramente del significado de esta palabra.

A través del tiempo, numerosos autores han establecido lo que consideran estilo, un término que va a afianzarse con el academicismo[5], en los siglos XVIII y XIX, y que luego se pone en debate y deconstrucción con la llegada del movimiento moderno en la primera mitad del siglo XX, y posteriormente con la posmodernidad. Todo esto le ha aportado una mayor pluralidad y ambigüedad en su definición. La variedad de visiones intelectuales en muchas ocasiones crea complejas madejas de significados —incluidos los poéticos—, que no ayudan a definir la palabra e, incluso, provocan la reticencia de su uso en el ámbito profesional.

Templete (1827-1828), Plaza de Armas, La Habana Vieja. Autor: coronel de ingenieros Antonio María de la Torre. Constituye un templo conmemorativo. Posee códigos neoclásicos, destacando su fachada principal, en la que se reinterpretó un templo dórico griego, en este caso con columnas de orden dórico de fuste liso.

Diango Esquivel Andino

Como en lo personal prefiero ir al significado de las palabras tal como éste es fijado en los diccionarios, elijo para estilo la definición de la Real Academia Española (RAE), cuya quinta acepción se refiere al “conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o de un género o de un autor”, y como sinónimo indica modo, manera, forma, uso, carácter, peculiaridad, personalidad.

Debo acotar que en la historia de la arquitectura el estilo ha sido un importante modo de clasificar los periodos o las corrientes artísticas, al reunir las peculiaridades formales, conceptuales, ideológicas o de otra índole que hacen identificables a determinadas obras construidas o de proyecto, lo que es posible hacer a partir de la identificación de los códigos que se repiten de alguna u otra manera. Por supuesto, en varias ocasiones no siempre se hace tan fácil poder asignar a primera vista un estilo específico a determinada obra, sobre todo aquella en la que se mezclan varias “codificaciones estilísticas”, como es el caso de la arquitectura ecléctica, o en las construcciones que se desarrollaron en la transición de un periodo a otro, ejemplo, el protorracionalismo[6].

Iglesia de la Merced (1601, 1744-1867), Plaza de los Trabajadores. En su sobria expresión formal se pueden identificar códigos provenientes del manierismo y el barroco español, como se puede ver en las líneas curvas interrumpidas, o quebradas.

Diango Esquivel Andino

En el caso específico de la arquitectura colonial, la mezcla de códigos de distintos periodos no impide que sea considerada un estilo arquitectónico, pues sus particularidades la hacen adquirir “personalidad” propia, para ser perfectamente reconocible en comparación con las corrientes artísticas “puras” establecidas por la academia, y las que le precedieron en el siglo XX. Si bien es cierto que el término abarca una diversidad de manifestaciones en distintas partes del mundo, éstas comparten ciertos rasgos distintivos, como las influencias europeas, las adaptaciones a los climas y materiales locales, y la combinación de elementos decorativos y constructivos; y además definen una tendencia arquitectónica de un periodo histórico específico: la época de la colonización. Asimismo, como es posible agruparlas según sus singularidades regionales, pueden ser consideradas como estilos locales diferenciados. Por ello, es conveniente que cada una de éstas sea referida con su “apellido” correspondiente, ejemplo la arquitectura colonial cubana, mexicana, peruana, brasileña, etc.

Resumiendo, aquí las razones fundamentales por las que considero a la arquitectura colonial como un estilo:

-

- Reconocibilidad de sus características comunes: Posee rasgos distintivos que permiten identificarla y diferenciarla de otros estilos arquitectónicos, como el barroco o el neoclásico “puros”, lo que facilita su reconocimiento como un conjunto coherente.

-

- Adaptaciones locales diferenciadas: Aunque el término “arquitectura colonial” es amplio, en cada país o región surgieron variantes locales con sus propias características. Estas versiones locales mantienen una base común del estilo colonial, pero están adaptadas a los contextos geográficos, culturales y sociales de cada lugar, creando subestilos reconocibles dentro de un estilo mayor.

-

- Contexto histórico: Esta arquitectura surgió en un periodo específico de colonización de territorios en América, África, Asia y Oceanía por potencias europeas, con propósitos claros: expresar el poder colonial, satisfacer las necesidades administrativas, religiosas y residenciales de los colonizadores, y adaptarse a las condiciones locales. Este contexto común proporciona cohesión al estilo.

-

- Uso en la historiografía y crítica arquitectónica: El término “arquitectura colonial” es ampliamente empleado por historiadores, arquitectos y críticos para describir un conjunto de edificaciones y prácticas constructivas que, aunque diversas en sus manifestaciones locales, comparten una herencia cultural común y una base estilística similar.

-

- Reconocimiento como un tipo de arquitectura propia en cada región: Aunque conserva un conjunto de características esenciales, cada manifestación local posee particularidades que la hacen única, diferenciándola según el país o región donde se desarrolló. Esta diferenciación regional refuerza su identificación como un estilo con subvariantes locales.

-

-

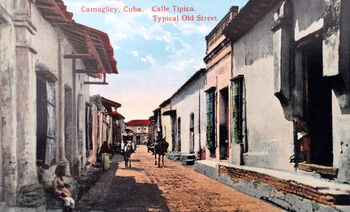

El actual museo “Casa Natal de Ignacio Agramonte” (siglo XVIII) es una de las construcciones más importantes de Camagüey del periodo colonial. No es muy común encontrar este tipo de casa-almacén en el pasado de la antigua villa principeña sino responde más a la forma de la casa señorial habanera, lo que revela el nivel cultural y poder económico de la familia original.

Diango Esquivel Andino

De la arquitectura colonial cubana a la camagüeyana

La arquitectura cubana, como parte del gran conjunto de arquitecturas coloniales españolas, posee elementos en común, pero también adoptó su carácter distintivo. Desde el punto de vista funcional, fue importante el desarrollo de las plantas arquitectónicas estructuradas a partir del patio interior complementado por las galerías de circulación, una dupla que fue esencial para adaptarse al caluroso y soleado clima tropical.

Arco mixtilíneo en una casa del primer tercio del siglo XVIII, Plaza de San Juan de Dios. Este tipo de arco está formado por líneas rectas y curvas. Tienen sus raíces en la arquitectura mudéjar, los cuales continuaron hasta el barroco español –conocido como churrigueresco– para repercutir en gran parte de Hispanoamérica.

Raim Echemendía Pimentel

El patio permite que todos los espacios se favorezcan de la entrada del viento y de la luz diurna, algo muy conveniente sobre todo para las construcciones de las antiguas villas que estaban delimitadas por paredes medianeras. Por su parte, las galerías de circulación ofrecen sombra y protección de las lluvias. En estas, los techos generalmente se sostienen por pies derechos o por columnas de sección cuadrada, o de orden toscano sosteniendo arcos de medio punto, una solución estructural que permitía lograr intercolumnios más amplios y a la vez le aportaban una agradable fisonomía al inmueble. Esta solución formal constituye uno de los rasgos que más identifican los habitantes cuando se habla de esta arquitectura.

El calor caribeño fue también aminorado con el uso de ventanas monumentales, a modo de puertas, resguardadas por rejas de madera o hierro. Muchas veces se colocaban en pequeños volúmenes sobresalientes, para conformar lo que en este contexto se conoce como ventana volada, una solución que permitía una mayor visión al exterior robándole espacio a la calle.

Vivienda en la calle San Fernando 2, esquina a Pobres. Construida en la primera mitad del siglo XVIII, algunos investigadores la consideran como la vivienda existente más antigua de la ciudad de Camagüey.

Diango Esquivel Andino

La forma arquitectónica, moldeada por la interpretación popular, fue evolucionando a través de la integración de los códigos estilísticos antes mencionados. Partiendo de tipologías primigenias en madera, las construcciones fueron adoptando estructuras más sólidas conformadas por muros de carga, techos inclinados de madera y cubierta de tejas de barro. Hacia el siglo XVIII fue más notoria la inclusión de códigos provenientes del barroco, sobre todo en el juego cóncavoconvexo presente en arcos, molduras y balaustres de madera. Posteriormente, en el siglo XIX, se incorporaron y combinaron a los barrocos los códigos neoclásicos para tener un mayor foco en la simetría, las proporciones clásicas y la decoración con formas más simplificadas, donde tomaron protagonismo las esbeltas pilastras adosadas a los muros y el remate con frisos y pretiles.

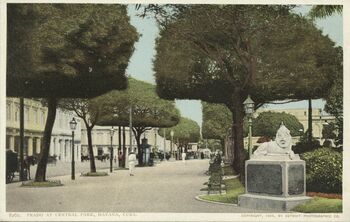

Aunque en sentido general, la arquitectura colonial cubana está marcada por la fuerte presencia vernácula, podemos encontrar obras en donde los estilos académicos son claramente identificables. Esto puede ser mejor apreciado en La Habana, pues su condición de ciudad capital posibilitaba un vínculo más estrecho con el núcleo europeo y la actuación de arquitectos e ingenieros titulados. Asimismo, varias de sus edificaciones poseen una mayor riqueza formal, condicionada por el uso de la piedra de cantería con la cual se podía obtener resultados más escultóricos. Destacan la Catedral de La Habana (1748-1832), con una fuerte presencia del barroco, y el Templete (1827-1828), de marcada imagen neoclásica.

Por su parte, en la ciudad de Camagüey la arquitectura del periodo está identificada por su sobria expresión formal y su carácter introvertido. Esto se debe al desarrollo cultural muy particular que tuvo la población de la antigua villa de Puerto Príncipe. Su ubicación, alejada de otros asentamientos y del mar, condicionó en sus pobladores un tradicionalismo regional que se vio reflejado en una arquitectura formalmente austera, pese a poseer un gran desarrollo económico e intelectual[7]. Asimismo, estuvo supeditada al material de construcción más asequible en la región, el barro, el cual limitó las posibilidades técnicas y escultóricas de las edificaciones.

Vivienda presumiblemente del siglo XVIII. En su fachada está expuesta su estructura de ladrillos. Nótese el arco carpanel de la puerta de entrada y el alero de sobradillo la parte superior.

Diango Esquivel Andino

Las fachadas que se desarrollaron durante el siglo XVIII y principios del XIX, están prácticamente desnudas de decoración con algunos detalles barrocos, principalmente en las hojas de ventana y en los balaustres que conformaban las rejas de protección. En la expresión formal predominó un carácter más práctico, al estar conformada por sus elementos estructurales. Tal es el caso de las pilastras[8] que flanquean la puerta de acceso principal, para otorgarle su jerarquía en la fachada.

Los arcos son frecuentes. Además del de medio punto, podemos encontrar otros, como los de formas lobuladas y otras ciertamente mixtilíneas. Sin embargo, por su constante presencia, podemos decir que el arco carpanel[9] fue el preferido, para persistir, incluso, en la sucesora arquitectura ecléctica.

Otro recurso distintivo es el alero[10], usado en su momento para rematar el edificio. Varios son los tipos según la forma, pero el alero de tornapunta fue uno de los más utilizados, siendo representativo no sólo de Puerto Príncipe, sino también de las antiguas villas ubicadas en la región central. En nuestros días, su atractiva configuración los convierte en otro de los elementos que más se identifican popularmente para la urbe camagüeyana, gracias a la persistencia y recuperación de algunos ejemplos.

Construcciones concebidas como viviendas en el siglo XVIII, Plaza de San Juan de Dios.Exponen características muy propias de la arquitectura colonial camagüeyana, como las pilastras truncadas que flanquean las puertas de entrada y los aleros de tornapunta. En primer plano, el restaurante La Campana de Toledo, a su lado, el restaurante Parador de los Tres Reyes.

Diango Esquivel Andino

En el siglo XIX marca un momento de cambio para la fisonomía tradicional, pues comienzan a ponerse de moda los códigos neoclásicos. Esta “nueva estética” tendrá una mayor presencia luego de 1856, por la fuerte incidencia de las ordenanzas municipales. Las fachadas de este periodo se hacen más planas, adornadas con pilastras corridas, junto a frisos y pretiles ciegos, que se decoran con elementos simples, para marcar cierto decorativismo que las diferencian de las construcciones anteriores.

En los interiores la decoración es igualmente discreta. Lo que resalta es la amplitud y confort de los espacios, organizados en torno al ya mencionado patio interior. Desde el punto de vista estético, el elemento de mayor pregnancia es el arco que divide la sala del espacio siguiente, generalmente el comedor. En construcciones más antiguas, estos arcos suelen ser simples, como el de medio punto o el trilobulado. Hacia el siglo XVIII, sin embargo, son más notorios los mixtilíneos, arcos de mayor complejidad que combinan líneas rectas y curvas, posiblemente bajo la influencia barroca. También existen arcos compuestos únicamente por curvas en diseños más atrevidos en esbeltez y soltura, llamados en el ámbito arquitectónico mixtilobulados, los cuales constituyen uno de los sellos más distintivos de la arquitectura colonial de la ciudad.

Arco mixtilobulado en una casa de principios del siglo XIX, Matías Varona (antigua San Rafael) nro.191, frente a la Plaza de San Juan de Dios. Este tipo de arco es una variante del arco mixtilíneo cuyo contorno está formado solamente por la combinación de líneas curvas –cóncavas y convexas–, creando una figura suelta y estilizada. Proviene de la tradición vernácula local de influencia mudéjar y barroca española, y constituye uno de los elementos distintivos de la región camagüeyana.

Diango Esquivel Andino

Otro elemento característico en el interior lo constituye el techo de armadura, como herencia de la tradición mudéjar[11] en la región española. El conjunto de distintos elementos de madera ensamblados conforma una solución estructural que permitía darle al salón principal una mayor amplitud y libertad espacial. Estos elementos fueron decorados para también aportarle a la construcción un recurso visual muy llamativo.

Es imposible pasar por alto el tinajón, una gran vasija de barro cuyo origen se remonta a los recipientes utilizados en Andalucía para almacenar granos, aceites y otros líquidos. En Camagüey, esta tradición fue adaptada para satisfacer la necesidad de recolectar agua de lluvia, esencial para las tareas domésticas. Para ello, se complementaba con un sistema de canales ubicados en los extremos inferiores de las cubiertas inclinadas, operado por un mecanismo que desviaba las primeras aguas y luego permitía el almacenamiento del agua limpia. El tinajón es un claro ejemplo de la ingeniosa adaptación de los habitantes de la región al clima y la geografía local, para convertirse en un elemento inseparable de la arquitectura colonial camagüeyana. No es de extrañar que todavía se encuentre en algunos patios de la ciudad. De hecho, este singular objeto ha sido tan representativo que ha dado lugar a uno de sus apodos más conocidos, “la ciudad de los tinajones”, así como a una de sus leyendas más entrañables: “el extranjero que toma agua de tinajón volverá a visitar la tierra principeña”.

Interior en casa colonial del primer tercio del siglo XVIII, Plaza de San Juan de Dios. Puede apreciarse el techo de colgadizo de la galería, sostenido por robustas columnas toscanas; y luego el patio central, donde se ubican los tradicionales tinajones.

Raim Echemendía Pimentel

Conclusiones

Tal como he explicado, la arquitectura colonial camagüeyana combinó los códigos barrocos y neoclásicos, en una adaptación local derivada de las condiciones climáticas, los materiales disponibles y la cultura de la región. Elementos como el patio interior, la galería de circulación, el arco carpanel y el de medio punto, los amplios vanos, los techos de armadura y el singular tinajón, conforman construcciones austeras, pero confortables, que le otorgan una identidad propia y diferenciada dentro del amplio panorama de la arquitectura colonial cubana.

Nave central de la Iglesia de la Merced, Plaza de los Trabajadores. El techo de la iglesia constituye un ejemplo de adaptación al material constructivo disponible en la región. Se utilizó el ladrillo de barro para conformar el sistema de bóvedas varios tipos: de cañón, de crucería, de arista, y una cúpula elíptica para el presbiterio. Esto sería una solución única en Camagüey.

Diango Esquivel Andino

Sus rasgos particulares también la distinguen mucho más de los estilos “figurativos” que se manifestaron en la ciudad antes del cambio formal y funcional implantado por el movimiento moderno en la década de 1950. Por una parte, la arquitectura ecléctica[12], sucesora inmediata de la arquitectura colonial, es frecuentemente confundida con ésta por parte de la población. Este error se debe a su distancia temporal y a que conserva ciertos rasgos característicos de su predecesora, como la típica planta camagüeyana, con su sala, su saleta y los locales organizados alrededor del patio. Sin embargo, ambas son fáciles de distinguir: mientras la arquitectura colonial se caracteriza por su sobriedad compositiva y proporciones más achatadas, la ecléctica destaca por su verticalidad y su profusión decorativa, en muchas ocasiones utilizando elementos del modernismo catalán[13].

Por su parte, la arquitectura art déco[14] es más geométrica y estilizada, marcando un primer intento de introducir la modernidad en la ciudad. En contraste con este concepto, surge el neocolonial como una ola tradicionalista que rescata la esencia confortable y arraigada de la arquitectura colonial, el cual no sólo se utilizó en las nuevas casas y mansiones, sino que también se acopló muy bien en la modernización de antiguas construcciones del centro histórico; pero esto es tema para otro artículo.

Casa del primer tercio del siglo XVIII, Plaza de San Juan de Dios. Constituye uno de los ejemplos representativos de la ciudad con la tipología de vivienda con altillo, término que se utiliza para referirse a la habitación que sobresale por encima de la fachada.

Diango Esquivel Andino

Nota del autor: Las definiciones de los distintos elementos que conforma a la arquitectura colonial cubana fueron dadas a partir de lo recogido en el “Diccionario de Términos Arquitectónicos”, un importante documento inédito realizado por el grupo de profesores-arquitectos de la Universidad de Camagüey que fundaron el Centro de Estudios de Conservación de Centros Históricos, bajo la dirección del Dr. Arq. Oscar Prieto Herrera. Sirva este artículo como un homenaje a este importante profesor de varias generaciones de arquitectos en las que me incluyo.

Comentarios

Romel Hijarrubia Zell

4 meses¡Excelente repaso histórico! Siempre se aprende algo del hacer. R.

Eduardo Arteaga

4 mesesMuy buen artículo, presenta características claves del desarrollo de nuestra arquitectura colonial, con lenguaje sencillo y a la vez elegante, muy grato de leer