Hoy es un día solemne para los cubanos. Hace seis años, en un día como éste, en una hora como ésta, el ilustre mártir Carlos Manuel de Céspedes levantaba con mano llena de brío, con ánimo indomable, con altiva resolución, el pavoroso estandarte de la revuelta en un rincón de la rica, de la floreciente, de la civilizada Isla de Cuba, y para que este grupo de cubanos que se encuentra aquí reunido tenga el derecho de solemnizar en tierra extranjera el 10 de Octubre de 1868 como el comienzo de una época de gloria, de querida y eterna recordación, es necesario que se explique ante el pueblo que nos acoge hospitalario la historia de nuestra desventura y de nuestro heroísmo, que yo os prometo que, cuando haya presentado ante vuestra vista el cuadro dantesco que ofrece en su lucha contra una tiranía salvaje y una obstinación insensata el más desventurado de todos los pueblos, no habrá uno solo de vuestros corazones que no tome parte con la misma indignación y con el mismo orgullo que el nuestro en esta fiesta de familia en que, evocando los manes de tantos héroes generosos, muertos por la causa de la justicia, vamos a jurar nosotros nuevo pacto de ira infatigable y perenne contra los inicuos mantenedores de la esclavitud de los negros y de la servidumbre de América.

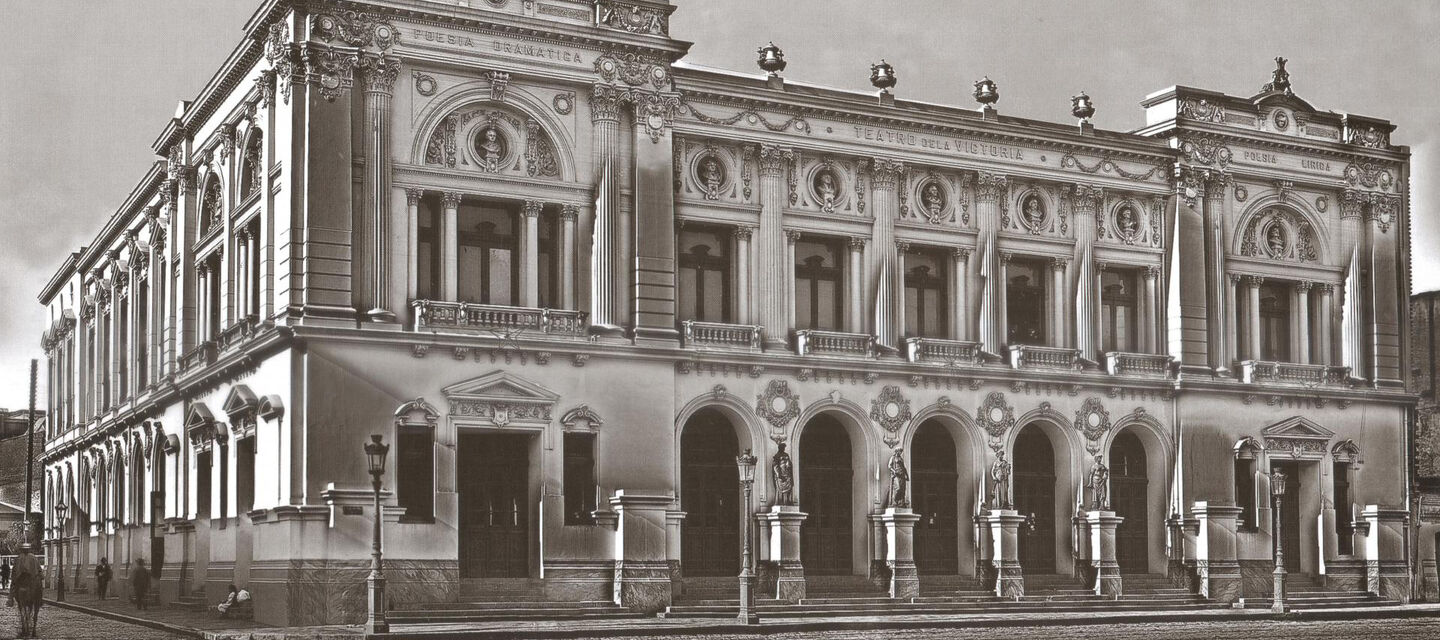

Discurso pronunciado en el Teatro de la Victoria, Valparaíso, Chile (10 de octubre de 1874)

1Discurso pronunciado en el Teatro de la Victoria, Valparaíso, Chile (10 de octubre de 1874)

1Señores: Es un carácter esencial de los tiempos modernos el culto, aunque sólo sea aparente, de la legitimidad, el respeto, aunque sólo sea afectado, de los principios. Los mismos que los conculcan a cada paso, los tiranos, los conquistadores, pretenden ocuparse sólo del triunfo o de la venganza de los principios cuando se entregan a la corriente de sus ambiciones o de su codicia. Por eso los españoles han clamado tanto, han clamado tan incesantemente que era suyo el derecho, que era la suya la causa de la justicia. Aceptando la doctrina que ellos proclaman, cada nuevo pedazo de la tierra que se descubre poblado por incultas razas, pertenece en eterno feudo a la primera nación que con, nombre de civilizada plante en él su bandera, y ya, por grande que sea, por más que nobles y poderosos pueblos lo habiten. habrá de convertirse para siempre en tierra de infamia en que se nace con el dogal al cuello y con la noche de la servidumbre en el alma, como si no fuera la libertad el sello divino que marca con celeste luz en todos los lugares del mundo y en todas las épocas de la historia los altos hechos del espíritu humano. Los españoles pretenden conservar lo que llaman su territorio, el territorio, ¡ay!, más sagrado para los españoles que el derecho imprescriptible de los pueblos, y si para conservar ese territorio hay que someter a un pueblo entero al tormento de la gleba, si hay que suprimir de la vida social una raza entera, nublando p ra ella el sol de la justicia, si hay que inventar crímenes nuevos, más odiosos que todos los que encierra el pasado, España no puede vacilar, no puede retroceder en ese camino, porque para ella conservar su territorio es conservar su honra. Pero, señores, ¿es que acudiendo a la tradición, es que recorriendo los diversos períodos de su historia se descubre algo, se encuentra siempre algo que pueda llamarse el territorio de España? Colonizada por todas las tribus aventureras que vivieron en la antigüedad, dividida como botín común entre los bárbaros, peleando por los cartagineses contra los romanos, por los romanos contra los cartagineses, conquistada por los árabes, llamándose, cuando empezaron a ser vencidos los moriscos, primero la monarquía de Asturias, después la monarquía de León, más tarde la monarquía de Castilla, partida en pedazos entre los hijos de Fernando el I, como si fuera la propiedad de una familia, poseyendo o no poseyendo la Navarra, poseyendo o no poseyendo la Cataluña, ganando con Felipe II la nación portuguesa, perdiendo con Felipe II los estados flamencos, extendiendo un día su poder sobre media Europa y sobre toda la América para tener después, enclavado en su propio suelo, como una perenne protesta contra la integridad territorial, el pabellón de los ingleses, ¿cuál es el territorio que se llama nacional en España? Si perdiendo el territorio se pierde la honra, ¿adónde está la honra de la nación española?

Y no contentos con invocar la protección sagrada de un principio, no contentos con ampararse de su divina fuerza, poco satisfechos, sin duda, del fantasma que ellos apellidan su derecho, suponen obrar en nombre del sentimiento más elevado, de uno de los sentimientos más elevados, por lo menos, que han ennoblecido en todos los tiempos el espíritu humano. Es cosa que produce, señores, lástima y horror, ver cómo se califica de patriotismo la codicia torpe, el insensato orgullo, la insaciable ambición que marcaron con eterno estigma la conquista de América, y que están caracterizando ahora la defensa de su posesión por los españoles. El patriotismo es uno de los sentimientos que tiene más altos timbres en la historia; él ha producido los más heroicos hechos, los más nobles sacrificios, las más atrevidas y magnánimas empresas. España lo ha sentido más de una vez ingente y esplendoroso con aplausos y admiración del mundo. El inspiraba a Pelayo cuando se arrojaba de las montañas astures, como se arroja de las oscuras nubes la encendida centella para herir de muerte la dominación extranjera; él inflamaba al Cid cuando arrastró a la cola de su trotón de guerra la corona de los reyes moriscos vencidos en desigual pelea; él arrojó de la península al agareno; él se ostentó formidable cuando, al sonido del parche y del clarín, desde Galicia y la feroz Cantabria a la región feliz que baña el Betis con onda de cristal, sintióse como eléctrico movimiento y España revolviendo sobre sus centelleantes sienes su melena de león detuvo con su lanza de hierro a las águilas francesas que habían atravesado en su vuelo triunfante más ancho espacio que las del imperio romano. Pero el patriotismo quiere la grandeza moral de la patria; no quiere, no, su infamia; no la mancha de crímenes, no la sepulta en el abismo de la iniquidad. Ese patriotismo salvaje, innoble en sus propósitos, brutal en sus obras, que convierte en bandido al soldado; ese patriotismo en nombre del cual las legiones de César atormentaron a los galos, exterminaron a los nervios, vendieron como esclavos a los adriáticos, es un sentimiento estrecho, indigno de la civilización moderna, es la más torpe de todas las aberraciones, sería la disculpa de los más negros atentados que re cuerda la memoria de los hombres: patriotismo semejante separa la raza en nombre de cuya gloria pretende obrar de la gran comunión humana, y hace de la tierra en que se levanta el antro de una quimera feroz, contra la cual deben desenvainar su espada todos los pueblos.

No, señores, no puede consistir el derecho en mantener para siempre a un pueblo sujeto por la cadena del coloniaje; no puede consistir el patriotismo en ahogar en sangre el clamor de un pueblo desheredado. La personalidad para el individuo —la patria para el pueblo— constituyen la parte más esencial de la vida. La estrechez de la existencia colonial no está de acuerdo con las condiciones de un pueblo adulto, que siente al serlo la fiebre de la iniciativa en su alma. No vamos a hacer aquí el proceso de la dominación, española; pero aun cuando no hubiésemos sido los cubanos objeto todos los días de una explotación nueva, aun cuando no se hubieran resucitado en mengua nuestra las ignominias a que los antiguos pueblos guerreros sometían a los vencidos; aun cuando no hubiéramos tenido por obligación el fanatismo, una prensa con la lengua manchada de mentiras, el pensamiento ceñido por la censura, el comercio ceñido por la aduana, ser conducidos siempre por otros, vivir en irredimible tutela, llamarse americanos y no ser americanos, llamarse españoles y no ser españoles, carecer de historia, vegetar, es destino a que no puede resignarse por largo tiempo un pueblo. Sin voto en los comicios, sin intervención alguna en su propio gobierno, sin otra función política que pagar, silenciosa, enorme y humillante impuesto, Cuba fue entregada sin defensa al sable de los capitanes generales. Inútilmente se empeñaron los cubanos en obtener por la palabra y por la pluma lo que han tenido al fin que decidirse a rescatar por la espada. Se quería la unión con España sobre la base de una legislación justa y generosa. Se pidió de una manera cortés y reverente lo que en todas partes se ha buscado entre el humo y el fragor de las batallas. Se prometió un olvido amoroso para la injusticia, si ésta se reparaba al cabo de alguna manera. Se demostró con números y con incontestables razones que la mayor parte de las reformas estaban en el interés bien entendido de la Metrópoli. Fue en vano. Era setiembre de 1868. Isabel de Borbón se refugiaba en Francia. En Cádiz se escribía por segunda vez, después de cuarenta y seis años un programa de libertad; pero la ley de hierro a que vivían sometidos los cubanos no sufrió por eso alteración alguna; el telégrafo se apresuró a anunciarlos: nada para ultramar, dijeron los libertadores de la península; aun los que menos esperaban de España experimentaron un estupor profundo. Aquella aurora de la nueva era seguía siendo para nosotros la noche. Se había agotado el sufrimiento. Dudábamos en La Habana qué senda había de seguirse entre las que señalaba la indignación, cuando se oyó en la calma sepulcral de la tiranía el grito valeroso de los patriotas de Oriente. La voz sublime de independencia, como el acento de un formidable clarín, llamaba al combate a los desesperados hijos de Cuba. Se repetía entera, sin vacilación y sin temor, la célebre proclama de la revolución francesa: “Libertad, igualdad, fraternidad, justicia o la muerte”.

En efecto: el 10 de Octubre de 1868, doscientos cubanos mal armados, ocupando los unos la más alta posición social, arrancados los otros de la infamia del trabajo servil, capitaneados por un hombre que había vivido cincuenta años bajo el yugo sin que pudiera acostumbrarse a llevarlo; con una bandera en la mano que había sido ya santificada por la sangre de los cadalsos, se dirigieron a un pueblo pequeño, el más insignificante acaso de todo el departamento oriental de la Isla, pero ilustre para los que amaban la libertad, porque era allí donde fue quemado por los conquistadores el indomable Hatuey, indígena de corazón de bronce, que no quiso convertirse al morir a la religión cristiana, para no ir al cielo, porque le dijeron que en el cielo había españoles. Alzóse, pues, en Yara, el grito de resistencia contra los déspotas, y a aquel inacostumbrado acento, el pálido y tímido adolescente abandonó sus libros sobre la mesa de estudio, el labrador dejó el arado en el surco, el opulento se sintió avergonzado del ocio de la ignorancia, el esclavo no quiso resignarse a vivir más tiempo entre hierros, y todos volaron, y algunos días después aquellos doscientos hombres eran dos mil, eran seis mil, eran diez mil; aquella tropa desarmada se había convertido en un ejército, y Carlos Manuel de Céspedes se apoderaba de la ciudad de Bayamo, destrozando a sablazos a la parte de la guarnición que resistió, y perdonando a la que se declaró vencida, y al mismo tiempo atacaban Vicente García y Rubalcaba (sic) a Las Tunas, Luis Figueredo a Cauto el Embarcadero, Donato Mármol a Jiguaní, Francisco Maceo a Guisa, Esteban Estrada al Dátil, otros a Santa Fita, y Francisco Aguilera y Máximo Gómez derrotaban a las columnas que venían a impedir esta magnífica transformación de las ciudades esclavas en ciudades independientes, y todo el departamento Oriental se irguió como un solo hombre, y en el espacio de una semana ya la bandera española no flotaba sino rodeada de cañones en algún rincón solitario, a donde no se había acercado la rebelión; movimiento imponente y magnífico, que avanzando con cierta majestuosa lentitud, hizo que el Camagüey se alzara en armas el 4 de noviembre, que el 7 de febrero de 1869 se lanzaran al campo los patriotas del departamento de Las Villas, y que no estuviera mediado ese año sin que el espectro de la revolución se acercase a La Habana, amenazando desempedrar con su clava las calles de aquellas ciudades vestidas de hierro, en que con ronco alarido se refugiaba espantado el arrogante poder español.

Pero la guerra no puede hacerse sin armas, la guerra no puede hacerse sin pólvora; no bastan la desesperación y el valor para obtener la victoria de los combates. Una conspiración tramada por la inexperiencia a la vista de la más suspicaz de las tiranías y conducida y precipitada por la angustia de insoportable tormento moral, no podía haber proporcionado los medios de contrarrestar en una hora la enorme fuerza acumulada a nuestra costa para mantenernos a la coyunda. Los cubanos, abandonados a sus propios recursos, hubieran sido fácilmente exterminados; pero no se les abandonó. Un hombre que no podía poner sino su espada y su gloria al servicio de la patria en cadenas: un hombre en cuyo elogio es bastante decir que ha peleado durante veinte años de su vida y que al “quién vive” del centinela ha contestado siempre: “Libertad”; el general Quesada, luchando con esos inmensos obstáculos que los redentores de los pueblos encuentran siempre en su camino, pudo conseguir, por un prodigio de empeño y de constancia, armas y pólvora con que fortalecer la rebelión. En frágil barco, apenas suficiente a contener el precioso cargamento; con una tropa de niños, que salieron de las aulas para correr aquella pavorosa aventura; por entre tormentosos mares, perseguido por los cruceros españoles, amparado sólo por su audacia, condujo el general Quesada desde la isla de Providencia la primera expedición de armas y pertrechos que recibieron los patriotas. Permitidme recordar que yo iba también allí, y que siendo sin duda el menos animoso de todos, hubiera muerto con satisfacción y con orgullo en aquella hora por mi bella y desventurada patria. Aún conservo vivo, palpitante, por decirlo así, en la fantasía el cuadro de aquella situación excepcional: aun me parece ver la lona de la nave hinchada por el rugiente noto; aun me parece contemplar a mis tiernos compañeros, pálidos de resolución y de coraje, aguardando la hora de la batalla, las negras alas del huracán extendidas sobre nuestra frente, y el general Quesada de pie junto al timón, con la bandera de Cuba en la mano, colocado allí como la estatua del valor o como el numen del patriotismo y de la victoria. Y llegamos al fin, en lóbrega noche, al vivo relampaguear de la tormenta, guiados, como por una estrella, por la llama del vivaque encendida en la playa cubana. Allí encontramos nuestros soldados, allí encontramos nuestro pueblo, confundidas las razas, confundidos los sexos, confundidas las edades, rivalizando la ancianidad con la juventud en brío y la mujer con el hombre en fortaleza. ¡Oh!, es necesario sentirlo para comprenderlo: no hay goce que pueda compararse a esta dicha de volver a la patria, cuando se sale de ella con la tristeza de sentirse desarmado y se retorna a aquel hogar heroico con armas para conseguir la gloria y para defender la familia y para ganar la libertad. El general Quesada repartió cuidadoso entre los que llegaron primero aquellos fusiles y aquella pólvora, salvados casi por milagro, del espionaje marítimo de los españoles y de la cólera del océano, y aunque apenas acababan de repartirse, noticiosos de su llegada, vinieron los enemigos a arrebatarnos nuestro tesoro; los rechazamos entonces fácilmente, que no era posible desarmar así a los que acababan de combatir con el destino y con la naturaleza. La insurrección armada ya, se hizo gigante, y aunque yo fuera capaz de reteneros aquí con mi palabra todo el largo espacio de esta noche, no tendría nunca tiempo bastante para narraros sus hazañas. Establecióse en ese momento el gobierno republicano. Redactóse la constitución política. Reunióse la cámara legislativa. Ocupó Céspedes la Presidencia de la República y Quesada el mando de nuestro ejército. Y con otras expediciones que Javier Cisneros, Rafael de Quesada y Melchor Agüero condujeron después con más felices circunstancias, aumentada nuestra fuerza, comenzó verdaderamente el duelo tremendo que hace seis años estremece al mundo, porque no hay en el mundo quien se haya resuelto a prestar su apoyo a la causa de la justicia.

¡Cuánto combate pudiera yo referiros de aquella época de continuo batallar! No hay una sola piedra del suelo sacratísimo de Cuba que no esté ilustrada por el recuerdo de alguna gloriosa contienda; no hay un solo soldado de los que pelean allí que no tenga derecho a la inmortalidad de la fama. ¿Queréis que os hable del ataque? Recordad la Llanada en que, batiéndose por vez primera algunos jóvenes expedicionarios recién llegados a Cuba, vacilaban los nuestros en arrojarse sobre las trincheras españolas, cuando el general Quesada, irguiéndose sobre el caballo y metiéndose bien adentro en las filas enemigas, decidió la acción y se apoderó de todo el campamento español. ¿Queréis que os bable de la defensa? Recordad a Las Minas, donde el general Jordán, extranjero tan noble y tan valiente como Lafayette, resistió el ataque de dos mil españoles, que dejaron trescientos muertos en el campo. ¡Y cuánto hecho ignorado, cuánto oscuro heroísmo, cuánta desconocida grandeza! Julio Sanguily, ilustre inválido, que parece por su blonda cabellera y por su semblante juvenil un paje de la edad media, y que recuerda por los portentos de su valor las hazañas de los libros de caballería; que no puede andar porque tiene los pies atravesados por la bala enemiga, pero que, jinete ideal, combate al frente de su escuadrón, sin que haya aprendido todavía cómo retrocede el valor ante los golpes de la adversa fortuna; Julio Sanguily es hecho prisionero en un instante en que se encontraba solo, por una de esas imprudencias a que lo arrastra su genial intrepidez. Lo sabe el general Agramonte cuando sólo tenía a su lado 35 dragones. Corre sin embargo tras de la columna española; la alcanza; “dígale usted a sus soldados”, dice al divisarla, al jefe de su pequeña tropa, ignorante aún del desgraciado suceso; “dígale usted a sus soldados que el general Sanguily está en poder de esos españoles; que es necesario rescatarlo o morir”; suena el clarín a degüello, los sables relumbran, el choque se verifica, y Julio Sanguily, con una mano de menos pero combatiendo siempre esforzado con el brazo que le resta, está batallando todavía en las filas cubanas por la gloria y la independencia de la patria. La pólvora se ha consumido, las armas se han roto; cuando algunas legiones españolas han desaparecido, nuevas legiones sedientas de oro y de matanza surcan impacientes el piélago. Quesada y otros muchos tienen que abandonar a Cuba en busca de elementos para pelear. La vergüenza de la derrota y de la fuga tiene que aceptarse, y en esos tiempos, los más oscuros de nuestra historia, combate Vicente García en Las Tunas durante siete días con el general español Ampudia, y no logran las fuerzas enemigas arrancarle de su puesto, disparando con hierro cuando el plomo se ha consumido, aunque las balas de hierro destrozan el arma que las envía y matan a veces al soldado que las dirige; y fabricando la pólvora al mismo tiempo que batalla, para no tener que abandonar por falta de pólvora el rincón del bosque en que tiene al aire desplegada su bandera.

Pero si los recursos de guerra han disminuido, si los insurrectos no pueden ocupar las ciudades, porque las ciudades no se toman ni se defienden sin cañones, si han tenido que destruir las que poseían, si no cuentan con cincuenta mil soldados, porque no cuentan con cincuenta mil fusiles, ellos forman en el seno de las selvas de Cuba una milicia invencible, que tiene por aliado la naturaleza, porque hasta las piedras de su suelo y los árboles de sus bosques claman en Cuba contra la dominación española. Si los cubanos tuvieran un solo buque de guerra que condujese municiones a las playas de Cuba, si tuvieran un corsario que persiguiese la marina mercante de los españoles, si tuvieran la artillería que se necesita para aceptar el combate en todos los terrenos y arrojar de las ciudades a los que en ella se refugian, si cada un hombre que quiere pelear tuviera un fusil, y cada fusil la provisión de pertrecho que le es indispensable, la cuestión de Cuba estaría de seguro resuelta. El país entero se pronunciaría en masa contra esa dominación que detesta; los cubanos hambrientos de combate, que tienen que vivir hoy a la sombra del pabellón de sus inicuos dominadores, o permanecer en el fondo de los bosques para que los asesinen sin defensa, formarían de prisa nuevos batallones, no menos entusiastas que los que se han batido hasta ahora por la independencia; una corriente eléctrica de patriotismo haría palpitar de un extremo a otro aquel pueblo de valientes, que aún encadenado y sin armas no acertó nunca a disimular su indignación. “No podemos encontrar espías”, decía hace poco el general español Jovellar, “no podemos encontrar espías por caros que los paguemos, y mientras estamos en la ignorancia de lo que ellos meditan, los insurrectos conocen todos nuestros movimientos”. ¡Ah! es que no hay un cubano, por cobarde o por miserable que sea que no profese en su corazón ferviente culto a la bandera de la estrella solitaria. España, que ha dominado tan extensas regiones, que se enorgullece cuando recuerda que se ha manchado las manos con la sangre de todos los pueblos débiles, que fue señora de Italia y de Flandes y de Portugal y de la América, en todas partes ha tenido siervos, en todas partes ha conquistado riquezas; pero en ninguna tuvo hijos, en ninguna tuvo amigos, en ninguna tuvo partidarios. Si Cuba poseyese elementos para combatir, el combate no sería largo. Áyax pedía luz para derrotar a los dioses; los cubanos no piden la protección de ningún pueblo, no piden aliados, no piden ejércitos, no piden nada de lo que tenían derecho a esperar; quieren sólo que el combate exista, y para que el combate exista necesitan un poco de pólvora, ¿no habrá quien le dé un poco de pólvora a un pueblo que está dispuesto a morir por la libertad?

Si no lo encontrase, si la América Latina cuyo magnánimo corazón se ha estremecido siempre con nuestros dolores, contemplase con eterna indiferencia, en el terreno de la acción aquel prolongado suplicio, si olvidan estos pueblos que cuando la libertad bajó de los Andes con las alas del águila, quiso también tender su vuelo sobre la desventurada Cuba, si en esta tierra de bravos el valor ha desaparecido, si cuando en esta hospitalaria tierra pedimos una limosna para la salud de la patria no hemos de encontrar quien admire y reverencie nuestro dolor, los cubanos que en el suelo de la patria trabajan y combaten por ella, que la han lavado con su sangre de toda su pasada ignominia, que por la perseverancia con que han sufrido por la causa de la justicia no son ya los amos descorazonados del negro, los miserables esclavos de los españoles, continuarán haciendo de una gran porción de la isla una selva habitada por la tempestad, región hostil, feroz e indomable, en donde nunca dominarán los españoles, y como España no tiene hombres ni dinero para hacer la guerra, como España no puede mantenerse indefinidamente en una posición indecisa, como España sólo porque Cuba es rica pelea y Cuba dejará de ser rica, si la guerra en la misma forma que hoy tiene se prolongare, como cada día seremos nosotros más fuertes y más débiles nuestros contrarios, Cuba alcanzará al cabo a despecho de los adversos hados, de la cobarde frialdad de los extraños, de la criminal indiferencia de los propios, el rango que merece entre las naciones de la tierra y su nombre, menospreciado en el presente, será repetido con entusiasmo y con respeto por las generaciones del porvenir.

¿Cuál es hoy la situación de nuestro ejército? Imponente, invencible, así en las agrias cuestas de Oriente, como en los amplios llanos del Camagüey, con la pólvora que conquista a machetazos, avanza ya sobre las feraces regiones de Occidente, que explotan aún los españoles. Ningún dique, ninguna barrera pueden oponer estos al impetuoso torrente revolucionario. España carece en Cuba de verdaderos soldados. No hay un solo regimiento que pueda resistir, dos años siquiera, aquella hostilidad de la Naturaleza que se une allí a la hostilidad del patriota. Los voluntarios de Vizcaya y de Cataluña que con tanta alegría paseaban sus boinas por las calles de La Habana, antes de comenzar la campaña, ¿adónde están ahora? ¿Qué cuentas rendirán a las madres los que, halagándolo con tanto funesto engaño, hicieron que abandonase el mancebo su arado o su taller para que fuera a morir sobre los campos de Cuba? Ninguna provincia de España dejó de pagar el ominoso tributo y ahora tiene el general Concha que armar a los negros porque carece de soldados con que combatir a la rebelión. Los mercaderes de La Habana, los negros esclavos, algún aventurero rapaz que sobre todavía de los que abandonaron el presidio para ir a defender con el general Acosta la bandera española, ¿son esos, por ventura, los soldados capaces de oponerse al paso de nuestras animosas e infatigables huestes? La misma prensa española publica todos los días nuestros triunfos: al través de sus jactanciosas protestas se descubre la conciencia de su derrota. La dominación española se debilita, la dominación española se acaba, la dominación española muere. Pocos o muchos, con pólvora o sin ella, con el auxilio del mundo o ante la indiferencia del mundo, con el apoyo de la América o a pesar de la impasible actitud de la América, nosotros seremos siempre, señores, un pueblo que se debate contra la tiranía y que para quedar victorioso está resuelto a todo lo que el valor y la constancia puedan exigir de los hombres. Si dudáis de nuestra victoria, evocad la sombra de vuestros padres, id a leer en la piedra de sus sepulcros cómo se llega por el camino del heroísmo a los altares de la libertad.

¿Qué significa, señores, la revolución cubana? Significa el derecho que tienen los pueblos a vivir para sí y a gobernarse por sí mismos, significa que una raza humana, aunque tenga el rostro teñido de tinieblas, tiene el espíritu bañado por la luz inmortal de su celeste origen. ¿Qué significa la dominación española? Significa que los españoles han heredado de los marineros de Cristóbal Colón títulos para tener atada la América, mísero Prometeo, a pilori (sic) ignominioso de perpetuo tormento y de perpetua explotación. Y para sostener su causa, ¿cómo pelean los cubanos? Pelean desnudos, pelean descalzos, pelean hambrientos, destruyen sus hogares, abandonan su familia, viven fuera de su tierra, surcan el mar en frágil tabla, mueren entre las olas, mueren en los cadalsos, mueren en los campos de batalla y cuando son victoriosos perdonan muchas veces a sus enemigos. Para sostener su causa, ¿cómo pelean los españoles? Roban, talan, abusan de la fuerza, maltratan a los débiles, asesinan a los desarmados. Los que son más feroces no salen a los campos, pero aguardan con sombría impaciencia la víctima que les entregan sus compañeros, para levantar con alegre clamor el patíbulo y mantener con sangre nueva la embriaguez delirante, cuyos excesos no podrá repetir la historia horrorizada. Basta un solo rasgo entre mil para presentarnos, como de relieve, frente a frente, ante la mirada de la posteridad. Cuando se estableció en Cuba el gobierno republicano, los patriotas de Las Tunas solemnizaron este triunfo de las ideas con una victoria de las armas, apoderándose de una pequeña fuerza española, después de reñido combate, que dió por resultado quedar en nuestro poder 134 prisioneros de la clase de tropa, el comandante en jefe de la columna y cinco oficiales más, 115 rifles y un cañón. Salió en auxilio de la derrotada una nueva columna; pero la rechazaron los nuestros, haciendo prodigios de valor. Habían cometido ya los españoles en todo el departamento Oriental violencias incalificables y numerosas; no estaban nuestros campamentos acondicionados para servir de cárcel a tantos cautivos; tenerlos a nuestro lado, hacerlos prácticos de nuestros caminos, conocedores de nuestra estrategia, era inferirnos un perjuicio notorio; ellos no podrían amalgamarse con nosotros ni llevar la vida de campaña a que tiene que resignarse el ejército cubano; devueltos a sus filas, serían de nuevo los verdugos de nuestras familias, los sostenedores de las infamias de un gobierno tan inicuo como sanguinario. Llegó en aquellos momentos a nuestro poder una proclama del general Valmaseda en que elevaba a sistema y confesaba sin disimulo los excesos que desde su llegada a Oriente se estaban perpetrando por sus tropas: “Todo hombre de quince años en adelante que se encuentre fuera de su hacienda, como no acredite un motivo justificado para haberlo hecho, será pasado por las armas; todo caserío donde no campee un lienzo blanco en forma de bandera, reducido a cenizas; las mujeres y los niños que se encuentren fuera de sus viviendas conducidos de grado o por fuerza a Bayamo o a Jiguaní”. Esta declaración, muy inferior a los hechos, pero suficientemente salvaje para indicar la naturaleza de la guerra que hacían los españoles, fue comunicada a la Cámara y al gobierno en el mismo día en que los prisioneros de Las Tunas aguardaban la resolución de su des tino. El perdón se había ya acordado en secreto. La noticia de la escandalosa conducta observada por el general Valmaseda y sus terminantes declaraciones, no alteraron el propósito de perdonar. El jefe, los oficiales y los soldados que se capturaron en Río Blanco y sus cercanías obtuvieron la vida y la libertad sin condiciones: no era posible acompañar con una cruenta hecatombe el fausto y glorioso establecimiento de las instituciones republicanas.

Señores: voy a concluir. La revolución de Cuba es una lucha a muerte, no es un combate de fórmula, es un combate definitivo. Entre Cuba y España no hay, señores, transacción posible. Cuando en España se estableció la República, cuando Castelar subió al poder, el deseo de una conciliación ganó en el extranjero muchos ánimos. Se veía en el tribuno español el símbolo de una revolución más amplia, más completa, más gloriosa que la revolución del 89: el esclavo iba a ser emancipado, la autonomía de la colonia reconocida, sustituido el amor a la tradicional discordia. Roto para siempre el trono secular en que se habían sentado Isabel II y Fernando VII, ahuyentadas al poderoso exorcismo del orador-presidente entre las negras preocupaciones que como una bandada de aves nocturnas enturbiaban el radiante cielo de España, ¿quién tenía el derecho de interrumpir, con exigencias exageradas e inoportunas, la calma solemne con que debía verificarse este magnífico renovamiento? ¡Vano delirio! Mientras en la feraz Andalucía se entregan a los horrores del comunismo, aspiran a la realización de absurdos sueños y rompen el suelo nacional en mil pedazos para calmar un febril anhelo de independencia, los hijos de la indómita Cantabria fabrican con sus huesos un trono en que puedan sentarse los representantes, los herederos de sus tiranos y riegan con su sangre el árbol del despotismo que parecía que iba a ser arrancado de cuajo en aquella tierra infeliz. Y son estos hombres, son los seides de este partido infando, son los apóstoles y los paladines de estas ideas los que han dominado siempre a Cuba, los que han presidido su destino, los que gobernarán en ella, en tanto que España la guarde, cualquiera que sea la suerte de la Metrópoli. Para ellos la autoridad del poder central no existe, los capitanes generales, dictadores omnipotentes cuando participan de su credo son míseros y maltratados lacayos cuando se ponen en contradicción con sus ideas. Salmerón, el filósofo; Pi Margall, el austero republicano; Castelar, el gárrulo negrófilo, todos se vieron en la necesidad de obedecer a sus inicuas inspiraciones, de hacer la corte a sus desatinadas doctrinas, y mientras en Navarra y las Vascongadas estaban combatiendo el absolutismo, mientras enviaban ejércitos a las provincias del Norte, dejaban que en su nombre se crucificasen en Cuba las mismas ideas que ellos estaban con tanto entusiasmo defendiendo, como si los principios no fueran absolutos, una sola la civilización, una sola la justicia, como si estuviera destinado el suelo de América a ser el último refugio del pasado, su gente como el esclavo antiguo, espectador entristecido de una nunca alcanzada libertad.

Pero ese no es el destino de la América, esa no puede ser su significación histórica. Para demostrarlo es preciso que no consienta en que haya por más tiempo un monumento y un arsenal del antiguo mundo enclavado en las regiones del nuevo. ¡Ojalá llene pronto la América el deber augusto que las circunstancias imperiosas le imponen!— y quiera el ángel tutelar de Chile armarlo con una de esas resoluciones que hacen que un pueblo se presente en el panteón de la historia coronado de resplandores eternos, para que esta fecha: “el diez de octubre” se escriba junto a la del “dieciocho de septiembre” en los anales de la libertad, y para que se enlace la gloria que circunda el nombre de Yara a la pura gloria de Maipú y de Chacabuco.

Tomado de Tomado de Breve antología del 10 de octubre. La Habana, Publicaciones de la Secretaría de Educación, 1938, pp.41-74.

Tu ayuda nos permite seguir creando páginas como ésta.

_Au_Salon_de_la_rue_des_Moulins_-_Henri_de_Toulouse-Lautrec_1894_el-camaguey.jpg)

Comentarios

Leopoldo Vázquez

3 añosQue bello y patriotico discurso