Casi podría decirse que estos yacían en correcta formación, y así se debe decir en honra y prez de la carrera de las armas. Arrollados aquellos escuadrones, caído había su jefe, en primer término; seguíale el comandante Latorre; después Larumbe, luego los capitanes, los demás oficiales y las clases, testigos mudos, pero irrecusables, de que habían cumplido su deber.

Para obligar a que cediera aquella masa de soldados aguerridos era necesario que el jefe contrario poseyera a la debida sazón prendas de ecuanimidad extraordinarias, después la entereza del ímpetu y siempre un predominio mágico sobre su fuerza que, siendo tan acero como él, empujaba o resistía según lo pidiera el caso. Así era Agramonte; así eran sus soldados, —tan pobres de recursos materiales como avaros de gloria.

Esperábanle en Jimaguayú para celebrar el triunfo, las brigadas de Caonao y de las Villas. Su entrada en el campamento dio lugar, como era justo, a esas grandes manifestaciones de júbilo que por necesidad en una guerra de independencia, se convierten en finos alambres conductores de los más gratos optimismos. Agramonte debía ser invulnerable, pensaban algunos, porque lo abonaban su marcial figura y apuesto continente; Agramonte es inmortal, —exclamaban otros que mentalmente recorrían las vicisitudes de su vida revolucionaria, al contrastar la realidad de un presente tan halagüeño, por el pronto, con las escaseces y fatigas de la víspera.

Allí nos quedamos vivaqueando, en medio de las mayores alegrías, de convite en convite, de ilusión en ilusión patriótica, hasta la noche del 10 de mayo.

La oficialidad de las Villas había obsequiado con una comida tan espléndida en cordialidad y afecto entre compañeros de armas y de causa, como paupérrima de los manjares que ofrecía.

Agramonte, que había ya sigilosamente dispuesto cuanto era necesario y procedente para acudir a Las Tunas el día 25 a una reunión sin precedente, invitado por los generales de Oriente para tratar de planes de organización general del Ejército, y de operaciones combinadas, había accedido a dirigir su palabra correcta, enérgica y elocuente a sus ansiosos compatriotas y acababa de cerrar su discurso con estas palabras: “Nuestra misión se va cumpliendo; vuestra disciplina y vuestra abnegación hacen de todos nosotros el núcleo fundamental de la futura República!...” y esperando a que concluyera se le acercó su secretario que pidióle la venia para comunicarle nuevas de carácter reservado.

Medida de precaución que El Mayor, como cariñosamente le llamábamos, había tomado aquel día, fue la de que nuestros “monteros” no saliesen en busca de ganado vacuno para el abastecimiento de carnes, con rumbo a Puerto Príncipe, esperando con muy buen acuerdo, que el próximo ataque viniera de ese lado.

Pero he aquí que como el hambre suele ser mala consejera, el cabo Esquivel, camagüeyano, contrariando la orden, se había deslizado subrepticiamente hacia Cachaza. Allí, apenas anochecido, acampaba el enemigo.

Esquivel, entre confesar su falta esponiéndose (sic) a consecuencias, que desagradables habrían de serle, y callar, esponiendo (sic) tal vez a nuestras fuerzas, a otras de más bulto, optó por decir al secretario la verdad de lo que ocurría. Éste, al disiparse el tronido de aplausos que siguió al discurso del Mayor, le comunicó la noticia…

Las 8 de la noche serían cuando el corneta de órdenes tocó retreta y apenas repitieron el toque los de los cuerpos, no dejó de llamar la atención que de seguida se escuchara la nota prolongada de silencio…

El Mayor dio sus instrucciones a los jefes, y después de sus abluciones nocturnas de costumbre, ocupó su hamaca para dormir, como solía, despreocupada y profundamente.

—¡Ayudante de guardia! —dijo llamando a las dos de la mañana. —¡Un sargento y dos parejas de escolta, pronto para marchar…!

Eran los exploradores que salían para Cachaza, a traernos el enemigo, escaramuzándole sin cesar.

La cita para el día 25 hizo que el Mayor, entre empeñar una acción formal y causar bajas al enemigo, bastantes a obligarle a contramarchar con sus ambulancias, se decidió por lo último, lo que a la vez era el medio más seguro de concurrir a la cita con su arrogante caballería.

El campo de Jimaguayú afectaba la forma común de los potreros en Cuba: un paralelogramo cubierto de pastos, con tres de sus lados rayanos con el bosque, formando la línea del frente una sabana.

Ya próximo el enemigo, la infantería villareña, y la de Caonao, cubrieron un “martillo” hacia la izquierda, mientras a cierta distancia, a la derecha, formó la caballería, como medida de precaución, teniendo a retaguardia la vereda que conduce a Guayabo.

Empeñado el combate, El Mayor, caballero en Ballestilla, dirigiéndose a su E. M. (Estado Mayor) nos dijo:

—Mes amis, yo no voy a pelear, quédense ustedes con el Dr. (Antonio Luaces) a las órdenes del jefe de la caballería (coronel H. M. Reeve, Enrique el Americano).

Aquello, de juro, que nos contrarió, porque no era usual que se separase de nosotros, y aún menos en frente del enemigo; pero nadie fue osado a protestar, sino sumiso a obedecer, porque sus órdenes jamás eran discutidas.

Llevó consigo, sin embargo, dos ayudantes, Rafael y Baldomero Rodríguez, su ordenanza Dieguito (Diego Borrero) y su asistente Ramón (Ramón Agüero, que después fue alférez de caballería) con cuatro números de la Escolta, y por última vez se dirigió a nosotros, agregando, a guisa de satisfacción, a nuestra muda contrariedad:

—Yo no voy a pelear; voy a dejar que se entable la acción con los infantes, y pronto nos veremos en Guayabo. Y así diciendo, partió al galope, hasta perderse de vista entre la viciosa hierba de guinea que completamente los cubría.

Muchas de las balas perdidas llegaban a nosotros, que según órdenes, nos manteníamos en firme sin disparar. De allí se desprendió el teniente Jacobo Villegas, y fuese a reunir con el Mayor, como si le impeliera una fuerza sobrehumana.

Contemplábamos la humarada y oíamos las descargas, observando que el enemigo, tras un avance demorado y cauteloso, retrocedió de pronto.

En estos momentos el comandante Baldomero Rodríguez nos trae la orden de marchar hacia Guayabo, noticiándonos que el enemigo era pobre de acometividad, incorporándose conforme las instrucciones que recibió del Mayor; y ya entrando la vanguardia en la vereda, las mismas órdenes nos fueron reiteradas por el teniente coronel Rafael Rodríguez, que por el mismo motivo se incorporó a nuestra fuerza, diciéndonos que el Mayor iría por otro camino que estaba cubriendo la infantería, a reunírsenos en Guayabo.

Habíamos podido observar que de nuestros batallones sólo a una parte le fue dable entrar en acción, y salíamos penetrados de que el enemigo, sin tomar el campamento, había emprendido la retirada según lo indicaba el fuego.

En estos momentos se apareció pálido, excitado, mancebo tan valiente como Dieguito, diciéndonos que al venir a incorporarse a nosotros, y ya a alguno distancia, le parecía haber visto caer al Mayor. Ya habíamos desfilado y estábamos camino de Guayabo, obedeciendo órdenes, cuando llegó Ramón, avisándonos que la noticia era cierta: el enemigo había emplazado su artillería y cañoneaba el campo. Pero nadie podía asegurar dónde estaba el sitio de la catástrofe, porque la crecida yerba cubría el campo y no era el caso de desplegarse, debido a lo intrincado y recio de la vegetación.

Se optó por enviar órdenes a la fuerza de infantería que mandaba el capitán Serafín Sánchez, quien avanzó hacia el frente, siendo inútiles sus pesquisas, que ya el enemigo se había marchado, y otro piquete de infantería fue el que encontró el cadáver del teniente Villegas, nada más.

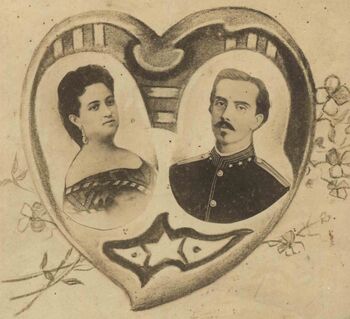

El enemigo retrocedió, acampando en Lorenzo. Un soldado aragonés se entretenía en enseñar a sus compañeros la fotografía de una señora y una cartera que había recogido de un cadáver… Estos objetos impelieron al jefe español a mandar un reconocimiento sobre el campo, y destacó una fuerza ligera, a la cual correspondió, jugada la suerte a cara o cruz, ir a recoger el cadáver…

Así cayó El Mayor en poder del enemigo, después de habérsele ido encima con sus cuatro hombres y de haber derribado a más de uno con su espada…

¡Misterioso destino el de los generales cubanos! ¡Casi todos cayeron en acciones que han sido poco más que escaramuzas!

El duelo fue indescriptible, y aún hoy, al pensar en ello y en Cuba, necesitamos dominarnos para que no nos tiemblen las carnes. Su muerte, tras un recogimiento religioso, magnificó su grandeza; y su espíritu que a todos dominaba, despertó a los dormidos, y nuestras filas se engrosaron y nutrieron; se recibió dignamente el honroso legado, y nuestros jefes, oficiales y tropa redoblaron su valor, su abnegación y sus esfuerzos patrióticos, al extremo que la primera reconcentración de fuerzas, después del nefasto día, fue la verdadera y sorprendente revelación de una gran obra que nadie mejor que el sucesor del esclarecido Agramonte —el bravo general Máximo Gómez— pudo apreciar desde el primer momento, colmando su memoria de alabanzas, en medio del humo de la pólvora, luego que llevó sus huestes al combate, como en su día lo referirá la historia.

Tomado de El Fígaro, Revista Universal Ilustrada, Año XVIII, Num. 18, 19 y 20. Habana, mayo 20 de 1902, p.232.

Nota de El Camagüey: Se han respetado la ortografía y aclaraciones del original.

Comentarios

Yamila Ferrá

3 añosGracias. "Hoy no voy a pelear...'

Beatriz María Goenaga Conde

2 añosAsí es… todavía hoy el duelo nos oprime el pecho.