No bien Ballagas murió, sus amigos comenzaron esa labor de enfriamiento que consiste en poner la personalidad del artista a punto de congelación; es decir, en nombre del sentimiento, de la moral al uso, de las buenas costumbres, sobre todo, en nombre de ese precepto de gente bien nacida que dice “olvidemos sus imperfecciones y destaquemos sus perfecciones”, Ballagas, al día siguiente de su muerte, comenzó a enfriarse de tal manera que no podía levantar un brazo ni abrir la boca a fin de impedir que sus amigos hicieran de él un personaje fabuloso.

Cuando el artista se encuentra con tales amigos, le toca vivir, además de los años que pasó en la tierra, esos que ellos le obligarán a pasar en el cielo de los intachables. En ese cielo el poeta será pura convención: es ahora un sacerdote que oficia para sus amigos; ya no habla su propio lenguaje ni tampoco se mueve con sus movimientos; ellos le han cambiado en otra cosa que no fue en la tierra: espejo de buenas costumbres donde poder asomarse sin riesgo alguno.

Pero hay todavía más; hay más fango perfumado por remover. Sus amigos nos dicen: “He aquí a un artista, también a un buen hombre; he aquí a un sólido pilar de nuestra sociedad; vedlo con su amante esposa, con su adorado hijo; vedlo buen católico y hasta buscador infatigable de la Gracia”. Todo esto, presentado tan bonachonamente, parece la vida del panadero o del lechero. He aquí al pobre poeta post mortem, obligado a ser el panadero de la fama o el lechero de la inmortalidad…

Ahora bien, lo que ellos no nos dicen es cómo Ballagas, además de artista, pudo llegar a ser esposo ejemplar, padre amantísimo, buen católico, en fin, ese sólido pilar de nuestra sociedad. Visto así parecería que Ballagas tomaba tales decisiones con suma facilidad, con plena soberanía: ahora me caso, ahora tengo un hijo, ahora soy católico fervoroso, ahora soy un sólido pilar… Lo que costaron esas decisiones, las noches en vela, los días pugnando con los días, las luchas con el Ángel, las caídas y recaídas, el sentimiento de culpabilidad, las tremendas frustraciones, no, nada de eso tuvieron en cuenta sus amigos. Entonces, ¿se luchó como león en la vida para terminar como carnero en la muerte?

Tal dialéctica idiota produce tales mitos idiotas. Si tuviéramos que dar un nombre a tales procedimientos los llamaríamos “procedimientos provincianos”. En cierta ocasión me decía el escritor Charles Steinberger que nuestra historia era tan cercana, nuestros héroes tan recientes, que el también reciente crítico de esa historia y de esos héroes produciría de seguro irritación en sus lectores si se decidiera a decir toda la verdad. Esa reciente historia es compromiso, paliativo, concesión y acomodamiento a nuestros provincianos procedimientos críticos. Así, Martí es puro, Maceo es puro, Gómez es puro y tutti quantti… ¡Cuánta pureza! ¿Y ni una gota de cieno? ¿Ni una? No, ni una, porque esas vidas no son las vidas de esos héroes, sino nuestra propia tontería produciendo pureza en gran escala.

Rechazo esa pureza que mancha de blanco hasta dejar sin rostro alguno al poeta, al soldado o al héroe indefensos. Sus amigos olvidan que la mitad de toda pureza es impureza, lucha, espanto, tinieblas y horror. No veo en razón de qué sacrosantas leyes tengo yo que hablar páginas y páginas de un Ballagas que ya no sería Ballagas sino su envilecida mistificación. No veo por qué tenga yo que envilecerme y prostituir mi pluma ocultando más y más en sus trazos la verdadera personalidad de este poeta. Si yo fui su amigo del alma por diez años, si es cierto que su muerte me dejó sin resuello, si ella me echó a correr como un loco por las calles de París (allí un amigo me reveló esa muerte) y si también me sentí muerto, como el propio poeta sin sangre en mis venas, ¿cómo, entonces, pregunto, si uno ama, si uno casi muere de dolor, si día a día se vio la convulsa faz del amigo y si él me confió sus tormentos, cómo podría yo emblanquecerlo con “fango” de amigo puro hasta hacerle perder su cara y darle esa otra de lechero de una inmortalidad acomodaticia?

Si los franceses escriben sobre Gide tomando como punto de partida el homosexualismo de este escritor, si los ingleses hacen lo mismo con Wilde, yo no veo por qué los cubanos no podamos hablar de Ballagas en tanto que homosexual. ¿Es que los franceses y los ingleses tienen la exclusiva de tal tema? No, por cierto, no hay temas exclusivos ni ellos lo pretenderían, sino que franceses e ingleses nunca estarán dispuestos a hacer de sus escritores ese lechero de la inmortalidad que tanto seduce a nuestros críticos.

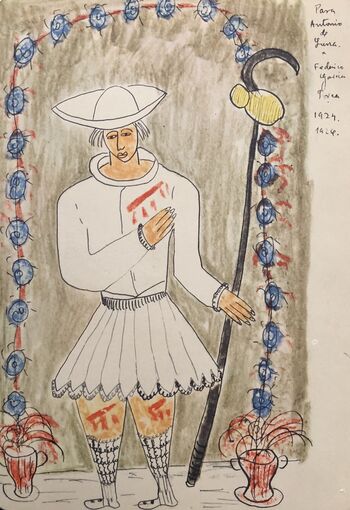

Panel izquierdo del tríptico Las tentaciones de San Antonio, de El Bosco.

No voy a caer en el método crítico-paliativo. Por ejemplo, no voy a hacer más hermética la imagen de Ballagas, y por hacerlo más “blanco” no lo voy a oscurecer con juicios como el de Vitier, que no aclaran absolutamente nada al lector: “Pero fijémonos en que el poeta nos advierte: «Hice trizas mi copa de escanciar la tragedia». ¿Qué tragedia es ésa que el adolescente ha vislumbrado en su meditación o su presentimiento?”.[1]

Vitier no contesta, a través de un ensayo de cincuenta páginas, la pregunta hecha tan dramáticamente. Es que su afán de pureza, su anhelo de que el poeta sea el lechero de la inmortalidad, le ha impedido responder a su propia pregunta clave.

La verdad es que Ballagas nunca “hizo trizas su copa de escanciar la tragedia”. Lo quiso con todas las fuerzas de su alma; para hacer trizas esta copa dio pasos decisivos: se casó, tuvo un hijo, complicó su religiosidad –todo eso, debemos aclararlo en honor suyo, hecho con entera sinceridad, con verdadera grandeza de alma–. Los amigos pérfidos (tan peligrosos como los puros) dicen que todos esos actos responden a miras interesadas, que el poeta quería procurarse un status social que no tenía. Pero no hay tal cosa. La lucha de Ballagas no era con la sociedad sino consigo mismo. Su error –y por él luchó a brazo partido– fue estimarse él mismo como un ser, no al margen de esa sociedad, no como un hors-la-loi, sino al margen de sí mismo, fuera de la ley de sí mismo. Y aquí el problema entronca con su religiosidad: Ballagas no podía dormir el sueño del justo en tanto que pecador. Su inversión sexual se le presentaba siempre y únicamente a título de pecado, de “pecado nefando”. Todos sus actos, comprendiendo en esos actos su obra entera, son el reflejo de esa lucha a brazo partido con el pecado. ¿Qué es esta obra, en definitiva, sino un largo y reiterado De Profundis del cual quizá Ballagas habría salido victorioso de no haber muerto tan joven? En relación con esto es conveniente destacar un rasgo determinante de su personalidad, que viene a ser como el leitmotiv de su complicada psicología: Ballagas no tuvo tiempo para fijarse en los demás. Hasta que la muerte lo sorprende (¡y cómo lo sorprende, y qué manera de sorprender!) sólo existe para él una persona interesante, un ser problemático: Ballagas. El resto –como se dice en Hamlet– es silencio…

Silencio hasta cuando habla del hijo. ¿Quién escribe ese soneto “El hijo”? ¿Un padre que se contempla renacido en el hijo? ¡Ay, sólo aparentemente, porque no es del hijo que se habla en ese soneto, sino del padre, o para decirlo en otras palabras, se habla del hijo, pero qué hijo, hijo-padre, convertido por su padre en padre, es decir, padre que se ha tenido a sí mismo. ¡Pocas veces he visto en la vida un caso tan patético de Autontimourumenos!

Este soneto recuerda a la Esfinge: arriba rostro de mujer, abajo garras de león. Los cuartetos de este soneto son normales, armoniosos; casi diría que escritos por “un buen padre poeta de afición”:

Si la raíz se cambia en primavera

y en colibrí la rama reflorece

es porque el árbol de la cuna mece

la sangre iluminada en lo que espera.

Si la mano coincide con la esfera

y el corazón con el amor que crece

es porque ya lo que de mí perece

halló compensación más duradera.

Si el soneto hubiera terminado ahí todo sería lógico: un padre canta el nacimiento de su hijo; para ello utiliza las amables convenciones del caso: habla de raíz, primavera, colibrí y, por supuesto, de la cuna. Finalmente, el recurso de la buena filosofía casera:

es porque ya lo que de mí perece

halló compensación más duradera.

Mas quedan los tercetos, y esos pertenecen por entero a Ballagas. ¿Cómo podía él dejar de ser él y solo él y llamar la atención del lector sobre su tragedia? Una vez más (¡y qué vez, la del hijo!) no logra Ballagas hacer trizas su copa de escanciar la tragedia; por el contrario, helo aquí hablando de sí mismo; es como ese huésped inoportuno que viene a turbar la alegría de la fiesta. Todo perfecto, él se ha perpetuado, está salvado, pero… queda algo en la sombra, no todo es luz; su sombra es mayor que la luz de su hijo, y el hijo termina por desaparecer en el negro embudo del padre:

Porque toda la luz que de esta zona

alumbra los contornos de mi vida

pide maciza forma de corona.

A tiempo que al huir desvanecida

en aguas primerizas se sazona

y a su pasar y su pesar olvida.

Pero aclaremos un poco más; evitémosle al poeta una posición demoníaca –seductora, pero falsa–. Ballagas tiene este hijo de buena fe, lo engendra en tanto que padre, le depara una alegría vivísima y no es, en modo alguno, un tour de force. Ahora bien, lo que falla en todo esto es que ese hijo no logra borrar su sentimiento de pecado. Recordemos la célebre estrofa del soneto que Verlaine dedicara a Rimbaud:

Quel Ange dur ainsi me bourre

entre les epaules tandis

Que je m’envole au Paradis?

Para Ballagas es la misma cosa: su luz, que huye y que se desvanece (luz que él quisiera ver por siempre desvanecida, luz que lo presenta como “paralizado espejo del «yo fui», «yo seré», «yo soy»”), para sazonarse en el hijo olvidando pesares, no llega incontaminada al Paraíso –luz de luces–. ¿Y quién lo ha querido así? ¿Dios, la Sociedad, las Leyes? ¡De ningún modo! Sólo el mismo Ballagas.

Panel derecho del tríptico de Las Tentaciones de San Antonio, de El Bosco

En relación con todo esto hay un poema (“Psalmo”, en el que sus críticos amigos no podían, claro está, detenerse) que no es un presentimiento de la esposa y del hijo que él tendrá mucho más tarde, sino la absoluta necesidad de esos seres a fin de poder luchar contra su pecado. La idea fundamental de este poema es la siguiente: “Tal como yo soy, «oscuro pasado, débil presente, futuro fracaso», mi sangre no podrá hacer otra cosa que «correr doliente, perseguida por sobre los caminos nocturnos y extraviados, pisando arena y vidrios y espinas de la ira»”.

Este “Psalmo”, escrito por esa época en que Ballagas había hecho uno o dos intentos de matrimonio, no es otra cosa que un formidable veredicto de plena culpabilidad, fallado por un juez inexorable: el propio Ballagas. Este “Psalmo” es también la contundente pieza de convicción que el poeta produce verso a verso a fin de cerrarse todas las salidas y quedar condenado. Un lector ligero creerá ver en dicho poema la más encendida negación del ideal “mujer” y del ideal “hijo”. Pero ¡cómo!, si Ballagas clamaba por ellos igual que el náufrago en medio de las embravecidas olas. En 1937 Ballagas tiene un noviazgo con una dama de provincias; tres años más tarde repite la experiencia en La Habana. Por otra parte, experiencias angustiosas, pues ya he dicho que Ballagas llega a la mujer y al hijo muy diferentemente de lo que lo haría el hombre heterosexual. Hay en él una lucha planteada con lo que podría llamarse su “ser biológico”. En este poema “Psalmo”, los dos seres de Ballagas argumentan dolorosamente: el poeta quiere la paz, quiere un estado regular a través de la mujer y del hijo, pero su ser biológico le refuta y, a semejanza de ese contraángel de la guarda que todos tenemos, le pinta el misterio de la mujer con tintas sombrías:

Una mujer de lágrimas y de carne nos busca

apuntando febriles sus dos pezones ciegos:

una mujer, un sexo de niebla y telaraña

–nido y trampa del breve goce que mendigamos.

Dice que una mujer lo busca, pero en realidad es él quien busca a la mujer y también quien teme encontrarse al cabo con ella. Por eso dice que es mujer de “lágrimas y carne”, como que él cree que no podrá cortar el nudo gordiano de su inversión si no se enfrenta de una vez por todas con la mujer de carne. La busca, pero retrocede horrorizado ante la montaña carnal que se le representa tal una giganta armada de “dos febriles pezones ciegos” que le “apuntan” como dos pavorosas pistolas. Y la repugnancia llega a su clímax mezclada a la idea de salvación que esa mujer representa: su sexo es “niebla y telaraña”, “nido y trampa”, “vientre donde queda entrampada nuestra existencia”, “vientre que es brote de flor y semen”, “vientre como espiga de amargura, rama desnuda, oruga, y crisálida desierta”.

Por ese entonces (1937-1938) Ballagas acaba de salir, como quien dice, de un amor fracasado con una persona de su mismo sexo (prefiero expresarme así y no con el método elusivo de Vitier: “los amantes, sin saberlo, son empujados por el destino hacia el fatal encuentro”, que provocará burlonas sonrisas de los amigos y enemigos del poeta). ¿Qué arroja como saldo final esta experiencia fallida? Refuerza el sentimiento de autoculpabilidad. Entendámonos: Ballagas no se arrepiente en modo alguno de su fracaso. Él mismo lo declara valientemente en “Elegía sin nombre”: “No me avergüenzo de mi gran fracaso”. Sabe que todo ha quedado engrandecido: Ballagas, el amor mismo, y hasta la inocua persona que lo despertó. Pero según Ballagas, ni ese amor ni los sufrimientos que ha deparado son bastantes para borrar su pecado; por el contrario, la angustia que le procura este pecado, llevada a un primer plano por el impacto de ese amor fracasado, es mucho más aguda que la angustia del amor mismo. Claro, en la exaltación de la pasión, en el momento de embriaguez, tumulto y fracaso de su amor, este pecado está como subyacente en ese maelstrom pasional; igual a cuando nos herimos que la sangre no brota sino algunos segundos más tarde. Es en ese preciso momento que escribe “Elegía sin nombre” (del que no voy a destacar las excelencias, porque esas excelencias son más que sabidas y porque el objeto de este estudio no lo es en modo alguno de su gran lírica), poema en que el grito del amor herido da una nota más alta –era justo– en el dúo que entonan su amor y su pecado. Cuando apareció la “Elegía” ciertos homosexuales de capilla y también ciertos intelectuales de capilla creyeron tener a Dios cogido por las barbas. Aquellos creyeron tener ya su “canto de guerra”; éstos, una “pieza de convicción”. Los primeros decían: “¡Por fin alguien nos representa!”; los segundos: “Es poesía engagé, ya el uranismo cubano tiene su profeta”. Y es que así como la Marquesa de Sevigné no puede evitar, a tres siglos de su muerte, que su nombre sea tomado como marbete de una clase de galletas, así tampoco el artista –ni vivo ni muerto– puede evitar que la parte más externa de su obra, esa en apariencia más sonora y brillante, sirva –y eficazmente– a ciertas causas y a ciertas banderas. Pero hay más todavía: cuando, pasados diez años de esta pasión desdichada, Ballagas se casa efectivamente y tiene un hijo, esas “reinas” y esos “plumíferos”, incapaces de medir la larga agonía que es una década de escrúpulos de conciencia, convierten el “crédito” concedido al poeta en “descrédito”, el activo en pasivo: “La «Elegía» resulta demasiado «lacrimosa», ¡cómo cambian los tiempos!: ahora no le queda bien ser doctrinario, ahora es más cómodo ser padre de familia”.

Dos años después de “Elegía sin nombre”, Ballagas publica “Nocturno y elegía”. Estamos en 1938. La batalla con el “Ángel duro” ha llegado a su clímax. ¿Qué ha querido expresar Ballagas en este “Nocturno”? Pues ha dicho concretamente:

Yo, el que padece impuro nombre, aquel por el que si alguien pregunta habrá que decirle lo que se sabe, yo, que además de hombre y de artista, soy también eso que dibuja un dedo con excreta y las paredes de los burdeles y los cementerios, frecuento aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí voy con un ramo de lirios a que me estruje un ángel de alas turbias y pago en monedas su cansado amor.

Cuando un hombre se decide a jugarse el todo por el todo, demuestra automáticamente dos cosas: que está acorralado (en este caso por su “Ángel duro”); y que es preciso denunciar los manejos de ese Ángel, aunque padezcan las santas instituciones.

¿Qué representa, en última instancia, este “Nocturno”? Un cartel de desafío. ¿A la sociedad? No, a su “Ángel duro”. Pero he aquí una curiosa contradicción: ese “Ángel duro” es nada más que un fantasma creado por el propio poeta, o para decirlo en otras palabras: es la magnificación de su pecado. Unos toman su inversión sexual como un deporte, otros como un mal necesario, un grupo numeroso lo ve clínicamente y desemboca en la consulta psiquiátrica; es decir, que cada homosexual interpreta su inversión a su manera. Ballagas no podía escapar a esta ley general; para él su inversión equivalía al pecado original. Entonces, como ya he dicho, se dedicó con toda conciencia a ser ese personaje de una comedia de Terencio: el que se atormenta a sí mismo.

Ahora bien, ¿cuál es el saldo de esto? Un sufrimiento perenne. No lo olvidemos: Ballagas se puso, per vita, un severo cilicio psíquico, el cual le causaba atroces dolores psíquicos. La tan llevada y traída, mal interpretada, religiosidad del poeta, tiene en esa actitud su verdadera explicación. ¿Qué hace el pecador que quiere obtener el perdón de su Dios? No sólo darse golpes de pecho, no sólo prosternarse en el templo. Hace algo más sólido: los expía. Ballagas entendía que él expiaba el suyo humillándose, no tanto ante Dios como ante sí mismo. No quiero decir que Dios fuera puesto por el poeta en un segundo plano, pero es que también, a su manera, en su escala, Ballagas era divino. Él estimaba que esa parte quasi divina de su ser no podía aceptar los turbios manejos de la otra parte. Pero entendámonos: el no aceptarlos no quiere decir en modo alguno que se los negase a sí mismo. Jamás pretendió él disociar las dos partes –“Aquí lo alto, allí lo bajo”–. Tenía una que marchar con la otra tal dos hermanos siameses que, detestándose, no pudiesen despegarse. Por eso, cuando en el “Nocturno” Ballagas recurre a la negación para declarar su pecado, lo hace no para escudarse de la reprobación de su tiempo, sino para decirse que la parte de su ser quasi divina está en abierta pugna con la parte de su ser definida en “eso” que dibuja un dedo con excreta en las paredes de los burdeles y los cementerios.

Esta lucha llegó a convertirse en una obsesión. La lucha es terrible, porque, paralelamente a la búsqueda del antídoto, la parte enferma seguía haciendo de las suyas. La náusea alcanzó su punto alto cuando Ballagas fue tocado por las flechas del amor. Este “gran fracaso” acabó de abrir el abismo a sus pies y le impidió salir fuera de sí mismo; le impidió saber que en el mundo hay otros seres y otras realidades. Terminó por inmovilizarlo. Esa fijación ha sido descrita minuciosamente en el poema “Retrato”. Alguien allí está condenado a mirarse minuto a minuto en el espejo de sí mismo. “No podré ser” sino lo que soy y lo que soy es detestable. No tengo “ni ventana, ni flor, ni libro en que apoyarme”. Nadie sino yo que “clame por mí (mi eterno amigo único) pronto a pedir socorro de mí mismo. Pronto a llamarme: ¡Emilio!”.

Me adelanto a las objeciones: y la esposa, el hijo, ¿no son otros seres y otras realidades? Sí, es cierto, pero en tanto que resultados formales; esas realidades no lograron suprimir la que él consideraba su dolencia. Permitidme: fueron tubos de ensayo que no lograron sacar a Ballagas de su cerco de hierro. He aquí una de las muchas contradicciones que nos ofrece la vida: él no podía salir de sí mismo experimentando primero con otras realidades, sino que antes tenía que experimentar con la realidad de sí mismo, es decir, inmunizarse con su propio veneno. Pero no pudo efectuar nunca esta autocuración, pues hizo de su inversión una montaña y, en definitiva, quedose metido en sí mismo, sin salida posible.

Textualmente, vamos a ver como este veneno se va haciendo más insidioso y potente. Ya la tormenta del amor fracasado queda lejos; estamos a cinco años de esos días aciagos (1937), a tres de la publicación de Sabor eterno (1939). ¿Todo ha quedado dicho en ese libro que es como la nostalgia de una patria perdida? ¿En este confesional quedan dichas todas las dudas, todos los terrores? ¿Será posible seguir señalándose con el dedo? ¿Todavía se es pecador? ¿Ese “Ángel duro” cabalga siempre en sus espaldas?

De pronto, en 1942, Ballagas publica en la revista Cuadernos Americanos un magnífico poema titulado “Declara qué cosa sea amor”. Este poema, que no es sino una variante de “Nocturno y elegía” –más todavía, que utiliza el mismo procedimiento del “Nocturno”, es decir, poner en evidencia lo pecaminoso a través de la negación–, revela que las cosas continúan como en el principio. Pero el veneno se ha hecho más insidioso y potente ya que este problematizador de su pecado redobla sus tormentos. Ahora, además del amor airado se hablará del verdadero amor como si el poeta se complaciera en medir la distancia infranqueable entre uno y otro. Ya desde los primeros versos el contraste se deja ver abiertamente:

Porque el amor no es cosa triste

sino la luz, la luz hasta cegarnos

en otra luz en que la sangre danza

levantada en las velas más veloces

o en flamígeras alas,

sobre la entera tierra enamorada.

Vertido al lenguaje llano, Ballagas dice que el amor es cosa triste. Esta declaración –realidad que él vive– anula el subsiguiente movimiento retórico –realidad que quisiera apresar y se le escapa–. De pronto el potente e insidioso veneno actúa rápidamente y el envenenado comienza a retorcerse por el dolor de sus entrañas:

Esto debiera ser y no lo otro.

Porque el amor no es esa cosa triste,

ese escuálido aullido de famélicos lobos extraviados

o de perros aprendices de lobos.

Esa carpa difunta, viscosa, irrespirable

pesadamente muerta entre las moscas,

manchada por la tierra de la orilla.

No es este dolor sucio de los días

en que resbala lenta la llovizna

igual que un lloro de pupilas ciegas,

ciegas pupilas, purulentas llagas,

muñón sanguinolento de miradas,

donde la luz se encharca o donde en vano

llaman golpeando el sol, las rosas, los colores…

(Ojos deshabitados de la gloria, ojos sin luz como las almas húmedas,

que juegan al amor y lo profano.)

No, no es esa llovizna

que pone telarañas, polvo agrio en el aire

y un lodo apenas lodo en los zapatos;

agua manchada que no llega a cieno.

(Una avispa cruzada en la garganta).

Aquí la copa de escanciar la tragedia es apurada hasta las heces. Estamos bien lejos de “Elegía sin nombre” y de “Nocturno y elegía”. Aquí tocamos el fondo del abismo. En este poema la obsesión del pecado es sobrecogedora, con la particularidad de que la parte contrastante del amor noble torna más sombrías las tintas del amor impuro. Además, la tensión poética afloja, el furor sagrado se hace mero discurso en los remansos de las amables convenciones de este canto; allí se afirma con reiteración, se lucha por convencer de la bondad del producto, pero esas protestas nos dejan fríos:

Porque el amor es esto, es esto, es esto:

la luz gloriosa sobre las santas bestias de la tierra,

un pájaro que pica una fruta madura

hiriéndola de gozo, penetrándola

del dulcísimo canto silencioso,

del leve pico azucarado.

Porque el amor es himeneo. Es canto:

voz perpendicular de cielo a cielo;

la horizontal del lecho, las cámaras nupciales

tibiamente alumbradas por los besos;

arpas de fuego, cítaras de agua.

Y en medio de su pueblo

El Señor convirtiendo el agua en vino.

Que es esto y no es aquello. Es una rosa

dormida entre los dientes…

“El amor es esto, esto, esto… no es lo otro, esto y no aquello, es otra cosa, ¿cómo diré que sea? ¿Cómo será? ¿Lo habré olvidado? ¿No lo supe nunca?”. Lo vemos golpearse contra las paredes, está frente al muro, y a medida que el dolor se va haciendo más intolerable la lucidez se va también haciendo más implacable:

Porque el amor. Muy pocos lo sabemos;

todos creen que lo saben. ¡Nadie sabe!

es esto y no un silbido de serpiente podrida

con un perro de opio en la mirada.

No es el vaho asqueroso en la mirilla;

torvo celestinaje de entresuelo

donde oficia una larva destruida,

llanto de velón triste que en su propia

lascivia se consume, llanto de grifo roto

y comadrejas que del sol se esconden.

No, no es eso, no es eso, pasadizos

oscuros por las ratas frecuentados.

Porque el amor no es esa cosa inmunda

de carne opaca y afilados dientes,

de mágica mentira y flor de trapo

pavoneándose en un tallo de alambre.

No es esa piedra falsa, esa vidriosa

solicitud de baba o de ceniza.

Porque el amor no es un resuello impuro

detrás de una cortina envenenada.

Torpe moneda, alacranado labio;

bruja y raposa a un tiempo.

Un árbol de miseria y escondrijo

cuaja esos frutos y los alimenta

de su sabor a lepra y cojín viejo.

Aves del cielo y hombres de la tierra!

Cruzad lejos del odio de sus ramas;

no abrevéis en la fuente de vitriolo

que corre bajo de su tronco negro.

Toda la atmósfera densa, irrespirable del “Nocturno” es llevada en este poema de 1942 a su grado de rarificación: “el ogro, la sanguijuela, la oscura perdiz, el ángel de alas turbias”, vuelven a aparecer bajo la especie de “famélicos lobos, de perros aprendices de lobos, de carpa difunta, de moscas, de avispa en la garganta, de serpiente podrida, de larva destruida, de comadrejas, de ratas, de carne opaca, de raposa, de bruja, de piedra falsa”.

Ante cuadro tan canallesco el lector se preguntará: ¿pero es que el poeta descendió tan bajo? ¿Entre 1938 y 1942 bajó más peldaños? La verdad es que él creía haberlos bajado todos, pero en realidad no bajó ninguno. Exacto que conoció ciertos ambientes, que afrontó ciertas situaciones, que conoció a ese gente que es preciso conocer para purificarse. Mas, ¿cómo entraba y salía Ballagas de esos ambientes, situaciones y personas? Con la muerte en el alma, como un placer que está fallido de antemano, como un veneno oculto en una grajea azucarada; en una palabra, a título de penitente. Pero hay más: se negaba firmemente a tomar todo eso como un deporte, mal necesario o caso clínico. Ballagas no ignoraba que cualquiera de esas actitudes podría resultar cómoda, pero le dejaban frío; o pensaba de ellas que, en efecto, podían ser cómodas de una cierta manera, pero que no alcanzaban a serlo en un sentido más profundo.

No es un azar si este poema, dividido en cuatro partes, se ocupa en la última del amor a Dios, visto a la luz característica de quien se considera un pecador. En estos pocos versos finales, la desesperación es, si cabe, más tensa que en las dos partes que tratan del amor envilecido y prostituido. Aquí se toca a la última puerta que se pueda llamar y esperamos que Dios, en su infinita bondad, la abrirá. Por este lado estamos asegurados, pero ¿seguiremos sintiendo el peso del “Ángel duro” sobre nuestras espaldas camino del Paraíso? ¿Este lastre de culpa edificante le dejaba Dios hasta recibirlo en su santo seno?

Ballagas no era gazmoño, esa alma cándida que nada más que es cándida. Él se sabía de memoria su parte endemoniada y se angustiaba con la idea de tener que ser llevado al Paraíso por semejante cochero. En estos versos finales dice a Dios sin ambages que aunque el Amor es Dios, también hay el Amor que es “Muerte y Razón de Muerte y muerte sin razón hasta la muerte… Amor, Amor hundiéndome en la muerte”.

Ahora bien, en esta lucha con el “Ángel duro” los progresos son notables. Si damos vuelta hacia atrás a las páginas de su obra, nos vamos a encontrar con un soneto que cierra el libro Sabor eterno. En “Soneto sin palabras” se ve fácilmente que el “Ángel duro” lleva la mejor parte en la lucha; allí no cuenta Dios, ni la salvación, ni la esperanza. En ese momento Ballagas dice claramente que él es sólo un “Ángel caído”:

Ya sólo soy la sombra de tu ausencia

una oscura mitad que se acostumbra;

dulce granada abierta en la penumbra,

madura a tu rigor. Sorda existencia.

Desmayado vivir, ciega obediencia

que la memoria de tu voz alumbra.

Pupila fiel; ojo que no vislumbra

su cielo. ¡Ángel caído a tu sentencia!

Desterrado de asombros y colores

beso mi cicatriz y la humedezco

en salobres cristales lloradores.

Me aclimato al olvido que padezco.

Y a los agudos garfios heridores

la inútil, apagada carne ofrezco.

A sólo tres años de su muerte y por un largo proceso de decantación, Ballagas tiene armado un sólido edificio espiritual. En 1951 gana el Premio Nacional de Poesía con un libro que titula Cielo en rehenes. Quiero aclarar que muchos de los sonetos de este libro han sido escritos entre 1941 y 1951. Por ejemplo, el soneto llamado “En la muerte de un poeta” (el poeta es Federico García Lorca) fue escrito hacia 1941, o quizá antes. Hago estas aclaraciones porque en este libro –en el que pone su alma a libre plática con Dios– hay también varias partes que nos informan de los pasos fatigosos hacia la Gracia (me refiero a la nombrada “Cielo sombrío”). De esta sección hay dos sonetos –“Soneto sombrío” e “Invitación a la muerte”– en los que el peso de la culpa, el demonio del pecado, lleva la voz cantante:

Un solitario espejo, un dios caído,

una máscara presa en su agonía;

una paloma de melancolía.

(En la pared un lábaro vencido).

¿Quién pone esa tiniebla en mi gemido?

¿Quién con la uña de una lezna fría

sobre mi corazón traza una estría

dejando en carne viva su latido?

¿No callará el lamento que me eriza?

¿No habrá quien apostrofe el firmamento

por dar tregua a esta lluvia de ceniza?

Dejad que llore de remordimiento

mi roto arcángel en la luz plomiza.

¡Quizá se me haga familiar su acento!

¡Al fin ha terminado por decirlo! Tiene remordimientos y, por tenerlos, llora. Y si consigue que ese llanto se le haga familiar podrá utilizarlo como el pulido escudo de Perseo. En el soneto “Invitación a la muerte” termina por encontrarlo. Ahora el remordimiento, no osando dirigirse abiertamente a Dios, toma por intermediaria a la muerte, vista como salvación; permítaseme, como “desinfectante”:

Apaga, Muerte, esta indecisa llama

de aletear tembloroso de falena

y pon sobre mi frente al fin serena

la luz tranquila y la desnuda rama.

Que sí yo ardí, querer que se derrama

en mentira carnal y estéril vena,

por la verdad en tu reloj de arena

soy ora la humillada voz que clama.

Busca en mi sangre la raíz dolida

donde la espada de tu arcángel, fiera,

divide el alma de su tosco velo.

Sea la mejor parte conducida

de oscura cárcel a la luz duradera,

que el que pierde la tierra, gana el cielo.

Ballagas conoce palmo a palmo el terreno que pisa: sabe que el cielo está aún por ganar, y sabe que perder la tierra es tan trágico como perder el cielo. Este soneto es como la línea divisoria entre el alma y el cuerpo de Ballagas, entre su “Ángel duro” y la Gracia. ¡Cuántas cosas quedan atrás o, al menos, hay la aspiración de dejarlas bien lejos, y cuántas otras se adelantan a ocupar un lugar preeminente!

Pero no cometamos el frecuente error de ciertos críticos: ellos se entusiasman con la virtud a la que pronto veremos rodar impetuosa como bola de nieve… Verdad que Ballagas buscó la Gracia (en cierta medida la encontró), pero la buscó sin dejar de lado que la buscaba en función de lo que él consideraba su pecado. La Gracia se buscaba como esa búsqueda afanosa que hacemos tratando de encontrar un medicamento más enérgico que el mal que nos mina; una Gracia y un Pecado planteados en términos de San Jorge y el dragón.

Esto lo veremos reflejado en dos sonetos de la última parte de Cielo en rehenes (la que lleva por subtítulo “Cielo invocado”). En dichos sonetos Ballagas ya está en posesión de un arma eficaz para luchar con su pecado. No olvidemos que hasta la última parte de su vida no puede hacer otra cosa que lamentarse de su suerte; hasta que Dios no lo mira, Ballagas sólo puede mirarse en sí mismo como una “pregunta que espera ya por siempre la respuesta”. Lo trágico de todo esto es que la respuesta se encuentra cuando está a dos dedos de la muerte, tal como si el precio de esa respuesta fuera el morir. Pero lo cierto es que Ballagas fue encontrando poco a poco el sentido de sí mismo. Por eso, al comienzo de este trabajo, he dicho que la obra de este poeta no era otra cosa que “un largo y reiterado De Profundis del cual quizá habría salido victorioso de no haber muerto tan joven”. En estos sonetos de “Cielo invocado” (“La voz penitencial” y “Soneto agonizante”) el “Ángel duro” está presente, pero ya el poeta no lo ve como la única fuerza que gravita sobre su vida; ahora hay una confianza, una esperanza puesta en algo o, por lo menos, Ballagas ha realizado una hazaña: ha encontrado el modo de interpretar su pecado, de darle un sentido más alto.

Cuando en el río helado del espejo

vierto la soledad de mi figura,

miro como afanosa mi criatura

se quiere desprender del hombre viejo.

Es la batalla en que sin miedo

dejo, estremecido por la quemadura,

mi piel, la ensombrecida vestidura

de la serpiente antigua que reflejo.

Pero no es esta imagen lo que historio

ni un ajeno temblor de luz ganada,

sino la brasa de mi purgatorio.

Y si miro mi angustia desdoblada,

mi alma es indivisible territorio:

la plaza fuerte por mi Dios sitiada.

He aquí dos proposiciones que no habíamos visto enunciadas en su obra. Así dice que “no es su imagen lo que historia” y sí “la brasa de su purgatorio”. En realidad, la sigue “historiando” porque lo acaba de hacer en el primer cuarteto, pero no está desacertado al decir que no la historia porque el objeto principal de su canto no es su imagen sino “la brasa de su purgatorio”, es decir, lo que Dios puede recibir como prenda de fe. La solución está en el terceto final: su angustia se ha desdoblado –de una parte, el eterno “Ángel duro”; de la otra, su alma, que es territorio indivisible sitiado por Dios–. Hay en todo esto lo que se llama un equilibrio de fuerzas.

En “Soneto agonizante” el equilibrio se mantiene, y digamos de paso que Ballagas no alcanzó a ver cuál de esas dos fuerzas sería la victoriosa. Presumiblemente, la Gracia hubiera terminado por domeñar a su “Ángel duro”; todo se conjuraba para ello, pero lo cierto es que el poeta muere con la sensación de que el “Ángel duro” cabalga siempre en sus espaldas aunque él vaya camino del Paraíso. Por eso digo que el equilibrio se mantiene en este soneto: dos cuartetos para el “Ángel duro”, dos tercetos para Dios (tercetos para Dios que llevan la ventaja de la esperanza):

¡Ah, cuándo vendrás, cuándo, hora adorable

entre todas, dulzura de mi encía,

en que me harte tu presencia. Envía

reflejo, resplandor al miserable!

En tanto que no acudas con tu sable

a cortar este nudo de agonía,

no habrá tranquila paz en la sombría

tienda movida al viento inconsolable.

Luz Increada, alegra la soturna

húmeda soledad del calabozo:

desata tu nupcial águila diurna.

Penetra hasta el secreto de mi pozo.

Mano implacable… Adéntrate en la urna:

remueve, vivifica, espesa el gozo.

Poco queda por decir. Ballagas murió no mucho después que estos sonetos fueran escritos. No hizo nada importante después de Cielo en rehenes. Queda, dicen, una correspondencia mantenida con su confesor, el padre franciscano Rev. Biain, que me parece sería interesante publicar para ayudar al conocimiento de su personalidad. ¿Y en cuanto a nuestras fuentes? Pues muy sencillas: la larga amistad sin reservas de ninguna clase con el poeta; la parte autobiográfica de su obra. En ese terreno nos hemos movido. Por eso, aunque los sensitivos queden escandalizados (¡no sé verdaderamente por qué ni de qué se escandalizan!), nosotros decidimos contar la verdadera vida de Ballagas y no la que otros preferirían regalarle, con lo cual le harían un flaco servicio. Yo le debía el homenaje que todo artista, vivo por el momento, rinde al artista desaparecido. El mío, si no me equivoco, ha consistido en contar su vida tal como él me la contó por largos años. Haciéndolo así lo he salvado de un gran ridículo.

Panel central de Las tentaciones de San Antonio, de El Bosco

Incluido en Ciclón, año 1, n. 5, La Habana, septiembre, 1955, pp. 41-50. Tomado de https://rialta.org/virgilio-pinera-ballagas-en-persona/

_-_De_verzoeking_van_de_heilige_Antonius_(ca.1500)_-_Lissabon_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga_19-10-2010_16-21-31.jpg)

.jpg)

-elcamaguey.jpg)

-el-camaguey.jpg)

Comentarios