En medio de aquel desquiciamiento, en medio de la extenuación de las almas, cuando todo parecía conspirar para el aceleramiento de la ruina, un suceso extraordinario, que vino a poner de relieve la grandeza moral del caballero sin miedo y sin tacha que como ningún otro encarnó el espíritu de la Revolución, haciéndole obrar en un milagro de abnegación, asombroso prodigio de heroísmo, inició la reacción, trasfundiendo nueva sangre al organismo de la guerra. Ignacio Agramonte vivirá eternamente en el corazón de sus compatriotas como el símbolo austero y magnífico de la etapa más gloriosa de su pueblo.

La proeza que realizó, el esfuerzo característico de la Revolución, la hazaña sin par que vamos a referir, es también el símbolo supremo de una epopeya de abnegación, de sacrificios y martirios memorables, que no otra cosa fue la Revolución Cubana.

El día 7 de octubre del año 1871, el mayor general Ignacio Agramonte acampaba con la fuerza de su mando, que la constituían entre oficiales y clases setenta jinetes, en el potrero Consuegra, al sur de la ciudad de Puerto Príncipe y al nordeste del potrero Jimaguayú. Había llevado a feliz término una operación militar por el territorio camagüeyano, operación que había durado un mes, y cuyo objeto inmediato era mantener aguerrida y disciplinada su pequeña hueste.

A dos leguas del campamento, en un rancho de gentes pacíficas, guardaba toda su indumentaria el brigadier Julio Sanguily, y envió allá a uno de sus asistentes. Este no tardó en regresar, aunque con las manos vacías: el rancho era un montón de escombros, sus habitantes habían desaparecido. No pudiendo andar a pie, Sanguily hizo llamar a Agramonte, e invitándole sentarse en una hamaca le dijo que habiendo la tea del enemigo reducido a cenizas todo su ajuar, había resuelto ir al siguiente día al bohío de doña Cirila, para que le lavasen el traje que vestía. Opúsose Agramonte al proyecto arguyendo las probabilidades de que Sanguily cayese en poder de las tropas del gobierno. Insistió Sanguily en su demanda, y aunque Agramonte persistió en su oposición, cedió al cabo, pronosticando al brigadier que un día u otro sus audacias le pondrían en manos de los españoles, para quienes su captura equivaldría a la de un tigre real.

Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, acompañado de su ayudante el capitán Diago, de su asistente el moreno Luciano Caballero, y llevando consigo tres enfermos que iba a confiar a los cuidados de doña Cirila, emprendió marcha el brigadier a través del bosque, caballero en enjalmado penco, pues sus corceles de batalla, que eran magníficos, estaban harto necesitados de descanso por las penosas jornadas de la última operación.

El polémico Julio Sanguily Garrite

Al cabo de una hora de marcha llegó la caravana a la estancia de la buena mujer, que era indistintamente ama de llaves, confidente y hermana de la caridad de los revolucionarios. En medio del predio había dos bohíos, el uno habitado por la dueña, el otro que hacía las veces de hospital, más cerca del sendero que lo separaba del vecino bosque.

El capitán Diago quedó rezagado en el bosque. Sanguily descabalgado a fuerza de hombros, fue sentado en un taburete, de espaldas al sendero, colocando junto a sí su diario de operaciones, el reloj, el sombrero y el aparato metálico con que reemplaza su falta de rótula. Luciano Caballero se alejó con los caballos para llevarlos a pastar. Amén de los recién llegados y doña Cirila, había en los bohíos dos mujeres y algunos enfermos, entre éstos un paralítico.

Mientras una de las mujeres lavaba junto a un pozo cercano al sendero la ropa del brigadier, doña Cirila preparaba el desayuno de éste. Dirigíase doña Cirila hacia el lugar en que estaba Sanguily para que saborease una muestra de su cocido, cuando entre asombrada y medrosa, mirando al bosque, exclamó:

—¡Ahí están los españoles!

Volvió el rostro Sanguily y vio un flanco de guerrilleros enemigos.

Todos los que rodeaban al ilustre inválido, incluso el paralítico, se desbandaron poniendo pies en polvorosa.

En aquel supremo instante aparece Luciano Caballero, rifle en mano, se pone en cuclillas ofreciendo las espaldas a su jefe para llevarlo a cuestas al bosque, diciendo:

—¡Monte, mi brigadier!

Sanguily arroja al suelo el rifle del asistente para hacerle más fácil la carrera, se abraza a su cuello, y el soldado emprende la huida. Cerca del bosque el enemigo va a caer sobre los fugitivos; Sanguily se agarra a la rama de un árbol, ordena al asistente que gane el bosque, y él queda balanceándose en el aire, resignado a la suerte que le cabe. Un sargento se echa el rifle a la cara y sin dejar de fulminarle el arma le grita:

—¡Mambí, date o te mato!

Sanguily, mostrándole la abierta herida del tobillo, le responde:

—¿No ves que no puedo huir?

—¡Aviado estás! —añade el sargento, y arrojando el arma al suelo ofrece sus lomos al brigadier, conduciéndolo al taburete que ocupaba momentos antes y del lado del cual habían desaparecido el aparato, el reloj y el diario de operaciones. De nuevo, y por un instante, quedó solo el prisionero. El primero que se acercó a él, por mera curiosidad, fue el práctico de la columna. Al hallarse cara a cara con el brigadier, el práctico avergonzado, bajó la cabeza. Aquel miserable, de apellido Manso, había militado a las órdenes de Sanguily, habiéndose pasado al enemigo para servirle de perro de busca.

Sanguily, lleno de indignación, lo apostrofó así:

—¡Infame! ¿Conque te has vendido al enemigo?

El traidor ni siquiera alzó los ojos del suelo.

Cambiando de súbito de intención y tono, añadió el brigadier:

—Ahora tienes abierto el camino para lavar la mancha que has echado sobre tu honra. Me cargas a tus espaldas, huyes conmigo por el bosque, nadie es capaz de seguir tus pasos, te reivindicas ante la Revolución y yo a mi vez te recompensaré.

Manso hizo un signo negativo con la cabeza, diciendo con voz apagada:

—No puedo.

—¡Largo de aquí, canalla!— gritó el brigadier desesperado.

Manso, sin decir palabra, se alejó, siempre con la frente humillada.

Volvió Mont, el sargento que lo hizo prisionero, trayendo el penco enjalmado en que había ido allí el brigadier y una cuerda para atar a Sanguily codo con codo.

—¿Esa cuerda es para mí?

—Sí —respondió Mont—, tenemos orden de atar a todos los prisioneros.

—¡A mí no me ata nadie! —exclamó Sanguily con firmeza.

—¿Y tú quién eres?

—A nadie oculto mi nombre: yo soy el brigadier Julio Sanguily.

Entonces Mont, abriendo la válvula a su ruda vehemencia, en un transporte de ingenua admiración, le dijo:

—¡Vaya que eres guapo! Mentira parece que un chico como tú esté viviendo en las maniguas entre tanto negro y tanto chino. Ya hablarás con el comandante y el coronel que están en Jimaguayú, te entenderás con ellos, te embarcarán para Madrid y te darás allí una vida de rey. Vamos, te ataré la cuerda a la cintura para cumplir la ordenanza, e iremos andando para encontrarnos con César Matos, que es el comandante de esta guerrilla.

Sanguily, sin argüir a la tirada de Mont, se puso el aparato que le trajo un soldado y se vistió su pantalón, mojado todavía. Mont lo colocó sobre la enjalma del penco y llevando la bestia del ronzal, se encaminaron hacia el lugar en que estaba el grueso de la fuerza.

César Matos, en pie frente a sus soldados, hojeaba el diario de operaciones del prisionero. Interrumpió Matos la lectura, saludó con una inclinación de cabeza al brigadier y le preguntó así:

—¿Dónde está Ignacio Agramonte?

Eduardo Agramonte Piña

Sanguily le miró con torvo ceño y no respondió.

—¿Dónde está Eduardo Agramonte?

—Ruego a usted —dijo Sanguily— no insista en esas preguntas, que no son para dirigirlas a un hombre de honor.

Matos le hizo un nuevo y cariñoso saludo y continuó hojeando el diario.

Viendo Sanguily un grupo de soldados en un extremo, hizo ir a su lado a doña Cirila, que también había sido hecha prisionera, para que preguntara al práctico Manso si le iban a fusilar en aquel sitio. Doña Cirila llenó su cometido diciendo por señas al prisionero que no era allí donde pensaban quitarle la vida como castigo de sus proezas.

Matos seguía dando pasto a su curiosidad con la lectura del diario, cuando vino importuna llovizna a interrumpir su tarea, con gran contento del prisionero que temía que avanzando la lectura, conociese secretos que podrían acarrear perjuicios a la seguridad de sus compañeros de armas.

Como Sanguily estuviese desnudo de cintura arriba y no hubiese otra blusa a mano, Matos se quitó la suya y la ofreció al brigadier, diciéndole:

—Le suplico a usted me haga el favor de ponerse mi blusa.

Sanguily, agradeciendo el fino presente, lo aceptó sin vacilar.

Como la lluvia continuaba, el amable Mont echó sobre los hombros del brigadier su capote de goma, y más luego Matos lo obsequió con una cajetilla de cigarrillos y una caja de fósforos.

Dio Matos la orden para emprender marcha hacia Jimaguayú, la que se efectuó en esta forma: cuarenta hombres a la vanguardia, veinte en el centro con el convoy y sesenta a retaguardia.

Sanguily iba en la retaguardia, el penco que montaba atado por el cabestro a la cola del caballo del sargento Fernández; a un lado Mont, que llevaba en la diestra la cuerda que había atado a la cintura del prisionero, y al otro, de vez en cuando, el comandante César Matos.

La guerrilla, compuesta de ciento veinte rifleros de a caballo, había sido destacada de la columna que mandaba el general Sabas Marín, acampada en el potrero Jimaguayú.

Caminando Mont, decía al prisionero:

—Bueno es que yo vaya a tu lado, porque así no se le ocurrirá a ningún soldado pegarte un tiro. Hoy comerás con el comandante. Las provisiones están escasas, pero no faltarán garbanzos, tocino, bacalao y vino tinto...

Puso coto a la locuacidad del sargento la llegada de Matos, que después de pedir un cigarro y fuego al prisionero, le dijo:

—Ruego a usted me disimule, si en cumplimiento de mi deber le he hecho preguntas que hayan podido lastimar su decoro de caballero: es la consigna y había que cumplirla.

Sanguily hizo un saludo y Matos marchó a ponerse al frente de la retaguardia.

Dejemos la guerrilla seguir rumbo a Jimaguayú, y volvamos al asistente del brigadier que dejamos cuando huía a través del bosque, donde había quedado el ayudante Diago.

Apenas ganó el bosque Luciano Caballero, corrió al encuentro del capitán Diago, al que refirió el infausto suceso. Diago partió a escape para Consuegra, montó en el caballo de la avanzada para no alarmar a sus compañeros y entró al paso en el campamento. No obstante estas precauciones, el inesperado regreso del ayudante y la expresión de su semblante, hicieron sospechar que algo insólito ocurría.

Cuando Diago se halló a solas con Agramonte, díjole únicamente:

—¡El brigadier Sanguily ha caído en poder de los españoles!

Agramonte, pálido y desencajado, sin oír más palabras, sin averiguar dónde y cómo había sido hecho prisionero el invicto paladín, sin inquirir siquiera cuántos eran los contrarios, hizo venir a su presencia al jefe de día y le ordenó mandase ensillar su caballo Mambí y el mejor de los corceles del brigadier Sanguily, y que se dispusiesen a marchar en seguida los que pudiesen disponer de caballos en estado de empeñar una acción. Los setenta hombres que componían la brigada quisieron acudir al llamamiento de su jefe, pero Agramonte escogió menos de la mitad, formando con los jefes y él un total de treinta y cinco jinetes, en el siguiente orden: la vanguardia, compuesta de cuatro rifleros de la escolta, al mando del comandante Reeve; el resto, donde iba el Mayor con sus ayudantes y los del brigadier Sanguily, a las órdenes del comandante Emiliano Agüero.

Al emprender la marcha, el Mayor dijo a Reeve:

—¡A marcha forzada! Cuando divise usted a los españoles, por los que no debe usted ser visto, sin disparar un tiro, viene usted a incorporarse.

Uno de los ayudantes del brigadier Sanguily, el capitán Palomino, se acercó a Agramonte y le dijo:

—Creo, Mayor, que se intenta empeñar acción para rescatar a mi jefe el brigadier Sanguily, y si esto es así, le ruego que me señale un sitio en el lugar más peligroso.

—Así es, en efecto, y ya esperaba yo esa resolución de los subalternos del brigadier Sanguily: marche usted al lado del comandante Reeve.

A poco de haber andado regresó Reeve diciendo a Agramonte que no sabía qué rumbo seguir por que se confundían los rastros.

—Siga usted el más fresco, ordenó el general.

Momentos después volvió Reeve, diciendo:

—Mayor, el enemigo a tres cordeles.

El general Sabas Marín llegó a ser Capitán General de Cuba y, posteriormente, de Puerto Rico. A él le dedicó Julián del Casal una cáustica crónica en su serie La sociedad de La Habana, publicada en La Habana Elegante.

Con efecto, veíase el centro enemigo que iba trasponiendo la cuesta del camino, y la retaguardia que le seguía, apareciendo en tal disposición mayor el número de los contrarios.

A la vista del enemigo los soldados se apiñaron en torno de Agramonte, silenciosos, tremantes, conmovidos. Por un momento no se oyó más rumor que el de las espuelas y el cocear de los corceles. Agramonte, mientras desenvaina el sable de empuñadura dorada, decía con voz entera:

—¡Comandante Agüero, diga usted a sus soldados que su jefe, el brigadier Sanguily, está en poder de esos españoles: que es preciso rescatarlo vivo o muerto, o perecer todos en la demanda!

Y volviéndose a la izquierda, gritó con ronco acento:

—¡Corneta, toque usted a degüello!

Al oír los sones del clarín cubano, se oyó la voz del comandante César Matos que gritaba:

—¡Guerrilla, pie a tierra, atrincherarse!

La caballería española descabalgó rápidamente, puso en línea los caballos, a manera de barricada viva, y comenzó a disparar sus rifles sobre los agresores, que por un momento detuvieron indecisos sus corceles.

En aquel instante el capitán Palomino, blandiendo su tajante acero, exclamó:

—¡Adelante! ¡Yo seré el primero en la carga, seguidme!

Y lanzando su caballo al galope, se puso al frente de la vanguardia compuesta de cuatro rifleros de la escolta. Uno de éstos, mulato, de diez y siete años, que iba gritando con frenética alegría: “¡Adelante siempre!”, fue el primero y el único que mordió el polvo. Una bala enemiga le atravesó el cráneo.

Arremetiendo Palomino con los que se oponían a su paso los arrolló, dando muerte a dos guerrilleros, entrando por la brecha los que le precedían, y trabándose una terrible lucha cuerpo a cuerpo.

Considerando Agramonte que el éxito de la empresa era dudoso si todo él quedaba confiado al esfuerzo de los jinetes, hizo desmontar cinco de los rifleros con los cuales flanqueó al enemigo por la derecha, a favor de altas y espesas maniguas, haciéndole vivísimo fuego, con lo cual logró sembrar el desconcierto en las filas contrarias.

Mientras tanto, Mont había desaparecido. El sargento Fernández, a la cola de cuyo caballo iba atado el penco que montaba Sanguily, se encaminó hacia la manigua diciendo al prisionero:

—Sígueme; ¡cuidado como te escapes!

Sanguily asió el penco por la brida, y la cuerda se rompió, internándose solo en las maniguas el aturdido sargento.

Como Agramonte alcanzase a ver la chaqueta de oficial que vestía Sanguily, obsequio del comandante Matos, dijo a sus soldados:

—¡Fuego a ese jefe!

Las balas cubanas respetaron al ilustre inválido, quien, al ver subir la cuesta a un oficial que, con el rifle en mano, corría hacia él, creyóle su presunto ejecutor y le gritó para desconcertarlo:

—¡Teniente, venga usted que estoy solo!

Pero el oficial, como alma que lleva el Diablo, siguió su carrera desatentado y ciego.

Entonces Sanguily, sin custodios, viendo el desconcierto de sus enemigos, hostigó su cabalgadura y se dirigió hacia sus compañeros. Para advertirles de su presencia agitó el sombrero en la diestra, gritando:

—¡Viva Cuba Libre!

Y al mismo tiempo una bala le hirió en la mano que hoy muestra atrofiada como recuerdo de aquella jornada incomparable.

Agramonte, lívido por la emoción, estrechó entre sus brazos al héroe rescatado, que no pudo contener sus lágrimas. Los soldados arrojaron las armas al suelo y se abrazaron a las rodillas del titán camagüeyano y besaban los pies al Brigadier.

Vueltos en sí del regocijo del triunfo, Agramonte entregó el rescatado a los capitanes Arango y Díaz, diciéndoles que respondían con sus vidas de la del brigadier, y ordenó la última carga, que dio por resultado la total dispersión del enemigo.

Las tropas del gobierno dejaron sobre el campo once muertos. La pequeña legión de Agramonte tuvo dos muertos y cinco heridos.

Doña Cirila se unió a los soldados cubanos, trayendo tres rifles que recogió en el sitio de la refriega. Menos animoso y fiel que la ranchera, otro de los prisioneros, el mulato Ramón Llinás, voló a Puerto Príncipe a dar la nueva de la captura de Sanguily, esperando obtener, como premio de su diligencia, la vida y una gratificación. La noticia circuló por la ciudad con rapidez, hiciéronse preparativos para recibir al prisionero y El Fanal dio a la luz un artículo tremebundo, en que anunciaba a los leales, que pronto el monstruo de la Revolución expiaría en el cadalso sus inauditos crímenes.

Retiráronse Agramonte y los suyos, y estuvieron oyendo, hasta las doce de la noche de aquel día, los sones de la corneta española, llamando a los dispersos.

Más tarde, cuando el general Agramonte refería la proeza del rescate, decía a sus oyentes:

—Mis soldados no pelearon como hombres: ¡lucharon como fieras!

Las tropas españolas cogieron prisionero a Julio Sanguily y cuando Agramonte lo sabe parte contra ellas con sólo 35 jinetes y el ímpetu arrollador de la célebre carga al machete nimbó su frente inmarcesible de gloria imperecedera. Ante ella los cuadros españoles se abrieron y Sanguily fue rescatado.

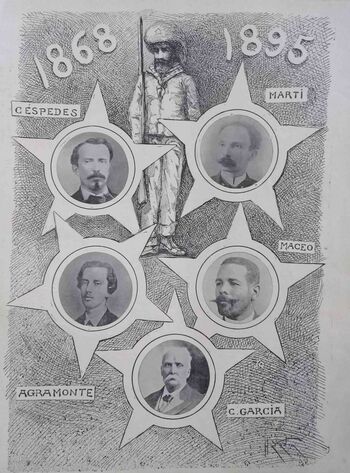

Texto e ilustración tomados de La vida y muerte de Agramonte, de autor desconocido, con ilustraciones de R. Calindo.

Nota de la edición original: Este episodio fue publicado con el pseudónimo Un occidental en el diario de La Habana El Cubano, de 1887 a 1888, y también como apéndice al libro La tierra del mambí, traducción de la obra inglesa de James J. OʼKelly.

Tomado de Episodios de la revolución cubana Segunda edición, corregida y aumentada. Prólogo de Manuel Márquez Sterling y notas biográficas por Domingo Figarola-Caneda. La Habana, Miranda, López Seña y Ca., Editores, Imp. Avisador Comercial, 1911, pp.131-141.

Comentarios