Cuanto más se reflexiona sobre el viacrucis de los cubanos para fundar una comunidad de hombres libres, más asombra que tal empresa no hubiera quedado terminada desde mediados del siglo XIX, cuando hubo en Cuba una poderosa corriente de opinión revolucionaria, cuyos representantes más visibles padecieron la cárcel, el destierro o el cadalso, cuando no esos tres suplicios sucesivamente.

Desde mucho antes la posición geográfica y el desarrollo económico de Cuba permitía a sus hijos conocer al día los sucesos del mundo civilizado y observar el contraste entre los avances del liberalismo y la democracia en el exterior, y el constante retroceso de las libertades y del sistema administrativo en su país. Particularmente el creciente intercambio comercial con los Estados Unidos, a donde hacia 1850 iban ya a parar productos de exportación cubanos, equivalentes al doble de los que eran remitidos a España, ofrecía a los cubanos la oportunidad de contemplar con envidia el bienestar espiritual de la mayoría de los habitantes en los pueblos en que impera la democracia. La misma codicia que reservaba a los amos de la colonia el disfrute exclusivo de las ingentes rentas públicas, mantenía la Isla sin caminos interiores; dando lugar a que, precisados a valerse casi únicamente de las comunicaciones marítimas, los vecinos hallasen más fácil trasladarse de Camagüey y otros puntos de Tierra Adentro, a Charleston, Nueva Orleans o Nueva York, que a La Habana, y en consecuencia, asimilasen el gusto por la vida norteamericana antes que pudiesen entender el régimen de castas imperante del modo más chocante en la capital de la colonia y su contorno.

De ahí que camagüeyanos como El Lugareño y Joaquín de Agüero, que realizaron estudios en La Habana y estuvieron en los Estados Unidos en su primera juventud, apenas alcanzaron la posesión de autoridad para determinar sobre sus propios intereses; el uno movilizó bienes propios para fomentar un ferrocarril que sacara de su aislamiento a Puerto Príncipe; el otro, fundó una escuela gratuita de su peculio en Guáimaro y dio libertad a los ocho esclavos que le tocaron en herencia.

El momento histórico en que ambos hombres (prototipos de una generación que no es posible estudiar entera en breve charla) alcanzan la plenitud vital, corresponde a una de las épocas más feas y confusas de la historia de Cuba. El despotismo y la esclavitud justamente han llegado por entonces en la colonia al ápice de su curso. Gobiernan, con facultades de jefes de plazas sitiadas, militares ávidos de poder y de dinero, en contubernio vil con la peor clase de contrabandistas, los tratantes de esclavos. Condenada a la suerte de colonia de plantaciones, la Isla prospera gracias a las actividades privadas de sus habitantes; pero ¡con qué esfuerzos consiguen los hacendados la cooperación oficial para abrir una escuela, publicar una revista o estrenar un camino de hierro! En el orden espiritual, nada más que la sumisión absoluta a los dictados del jefe de turno, quieren los amos de la colonia que distinga a sus vecinos. Por enterarse demasiado de las cosas del mundo los americanos del continente, se perdió el continente. La ilustración niega el viejo derecho de la conquista, el cual autoriza la tiranía y la explotación como fundamentos de la gobernación colonial. Por eso Tacón expulsa a Saco y arranca de la dirección de la Sociedad de Amigos del País a Arango y Parreño, cuando sus paisanos se la otorgan como un último honor. Por eso O’Donnell envuelve en las mallas de un siniestro proceso a Luz y a otros próceres y hace fusilar a Plácido y otros pardos cultos. Por eso Joaquín de Agüero es llamado a explicar su conducta al libertar a sus esclavos. Por eso Concha, que no es un militar ignorante, sino instrumento inteligente de una política estúpida que comparten todos los estadistas españoles, aconseja al gobierno de Madrid la supresión de la Audiencia de Puerto Príncipe en 1851, y cuando el Ayuntamiento de aquella ciudad acoge y da curso a una solicitud de revocación de aquella medida, destituye y encarcela a los munícipes indóciles. Por eso su agente el general Lemery, al hacerse cargo de la Comandancia de aquella región irrita y ofende a la sociedad camagüeyana lanzando de su convento a las Ursulinas, que son monjas camagüeyanas y han educado muchachas que luego se comportan con independencia de las tradiciones de servilismo femenino y muestran interés por los asuntos públicos, y convierte en cuartel una casa erigida por la piedad criolla.

Respondían esas medidas a un plan claramente concebido. En comunicación al Presidente del Consejo de Ministros fechada el 21 de julio de 1851, Concha explicó detenidamente su conducta. “El mal estado de la opinión política de los habitantes de Puerto Príncipe” —según él— tenía su origen en la desproporción en que allí se hallaban los peninsulares y los de color (obsérvese que esta última expresión quiere decir: los esclavos y los siervos) con los hijos del país; la educación recibida por muchos de éstos en los Estados Unidos; la debilidad de la autoridad militar por la existencia de una Audiencia; “el género de cultura y riqueza del distrito”, y, en suma, el hecho de que sus habitantes eran “audaces y duros para el trabajo”. No se ocultaba a Concha la circunstancia, después evidenciada por los centauros del Rescate y de Palo Seco, de que siendo por naturaleza los camagüeyanos “excelentes jinetes” y disponiendo de un territorio muy a propósito para las maniobras de caballería, el peligro de que allí se propagara la guerra era gravísimo, cuando, como reconocía el oblicuo Capitán General, “el ansia que la mayor parte de sus habitantes tiene de anexión o independencia es ya un verdadero fanatismo”.

“Anexión o independencia” —que bien observada está la incierta opinión de la época— anexión o independencia, cualquier cosa que asegurara la separación de España, era el querer unánime de los camagüeyanos. Su mentor, su líder —como es usual decir ahora— Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, era un hombre profundamente convencido de que lo esencial era salir de las garras del león español, que estrangulaba toda posibilidad de progreso social. Se ha dicho, tomando demasiado a la letra sus opiniones (muy comunes después de todo en el mundo culto de su época) sobre la superioridad de las razas llamadas puras, que él es la más genuina encarnación del anexionista, ya que no confiaba en la naturaleza de la población de Cuba, en la cual quería inyectar vigor nórdico mediante el cruzamiento, secuela de la anexión. Sin embargo cuando se rastrea cuidadosamente el pensamiento político de aquel paradójicamente gran cubano, se ve que como en Narciso López, como en Cirilo Villaverde, como en Aniceto Iznaga y muchos otros protagonistas de los movimientos revolucionarios de Cuba de mediados del siglo XIX, no era la anexión el móvil esencial en El Lugareño, sino la libertad; fundamentalmente la libertad individual, que en la época en que le tocó vivir parecía cosa mucho más importante que la independencia o cualquier otra forma de organización política. Para la libertad y por la libertad, era indispensable la democracia. Por eso, el punto de convergencia de los propósitos de aquel grupo de próceres fue, pese a todas las discrepancias, echar a España de Cuba y dejar al pueblo liberado escoger su destino.

Quizás no haya documento de mayor valor para registrar los vaivenes del pensamiento político sobre Cuba del general López y de algunos de sus más notables adictos y adversarios, que el diario, aún inédito, que Cirilo Villaverde escribía en los años de su intimidad con el héroe de Cárdenas y Playitas. Allí consta, entre muchas interesantísimas, una conversación sostenida el lunes 17 de marzo de 1851 entre el propio Villaverde y El Lugareño, la cual demuestra que éste no rechazaba la posibilidad de Cuba independiente... de modo definitivo, pues todos los anexionistas consideraban la independencia como el paso previo para la anexión, y por eso no puede fiarse del valor de esta palabra aislada en sus pronunciamientos. Iban al oscurecer los dos patriotas hacia la vivienda del general López y, cuenta Villaverde:

Es decir, que ambos contemplaban a Cuba soberana, haciéndose representar como tal. Pero es digna de conocerse la respuesta del gran camagüeyano a Villaverde, pues pinta muy bien su carácter, que era el carácter genuino de los revolucionarios camagüeyanos:

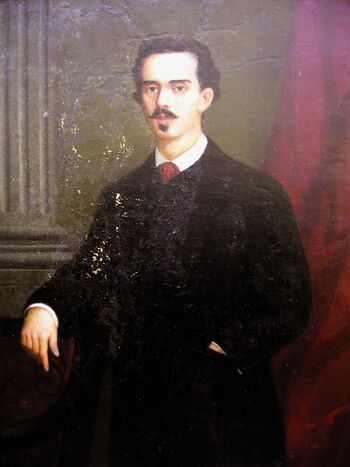

Discípulo de El Lugareño, en el más elevado sentido de la palabra, puede considerarse a Joaquín de Agüero. No es pues extraño que dijera a sus aprehensores la bella frase que le atribuyó el periódico La Verdad comentando la entereza de los patriotas camagüeyanos: “Desde que tuve uso de razón he suspirado por la libertad de mi tierra”.

Carácter independiente, llamado en 1843 por el representante del Capitán General a explicar cómo es que había dado libertad a sus esclavos, hubo de acuñar esta frase espartana: “Cumpliendo un deber de humanidad y conciencia”.

En aquella ocasión salió de Cuba por consejo de amigos prudentes. Al regresar, pocos meses después, fue interrogado por la autoridad sobre, por qué se había ausentado de la Isla sin pasaporte. Y su simple, viril respuesta fue: “Porque no me lo dieron”.

Porque a Cuba no le daban libertad ni bienestar, él se sumó de los primeros a las conspiraciones revolucionarias. En 1849 se fundó la Sociedad Libertadora de Puerto Príncipe, respondiendo a la inspiración de El Lugareño, quien desde Nueva York venía alentando a sus paisanos por medio de La Verdad y de correspondencia privada. El licenciado Serapio Recio Agramonte había de presidirla. Alrededor suyo se agruparon el licenciado Manuel de Jesús Arango, como El Lugareño, revolucionario desde los tiempos de los Soles y Rayos de Bolívar; Francisco Agüero Estrada (El Solitario) a quien habría que deberse la primera biografía de Joaquín de Agüero; el doctor Manuel Ramón Silva, igual Salvador Cisneros Betancourt, Augusto Arango y otros, llamados a distinguirse en el servicio de la libertad patria en el 68, tanto o más que en la alborada del 51. Para dirigir las actividades revolucionarias en Nuevitas, lugar de excepcional importancia por ser el puerto marítimo de Puerto Príncipe, la Sociedad Libertadora contó desde el primer momento con Joaquín de Agüero, quien allí tenía su casa, aunque solía andar en negocios por las haciendas de la jurisdicción, lo que le facilitaba la captación de prosélitos. Agüero, además, se hizo cargo de lanzar hojas volantes de propaganda subversiva, para lo cual se valía de una imprenta portátil importada al efecto de los Estados Unidos.

Extendido el movimiento conspiratorio a Tunas de Bayamo, la disputada Victoria de las Tunas de tiempos posteriores, y contando con las simpatías de criollos prominentes de Bayamo, Santiago de Cuba y otros lugares, la Sociedad Libertadora cobró extraordinaria pujanza después del desembarco de López en Cárdenas, cuando de Pinar del Río a Oriente, toda Cuba parecía estremecida por el fervor revolucionario; cuando, como puede calcularse por el número de causas instruidas entonces por la Comisión Militar en distintos lugares del país, banderitas, escarapelas y panfletos, versos sediciosos y ejemplares de La Verdad pasaban de mano en mano, y eran muchos los exaltados que se pronunciaban públicamente en favor de la anexión y del general López. No sorprende pues, que damas camagüeyanas donasen sus joyas para que fuesen vendidas a beneficio de las expediciones en preparación en los Estados Unidos, ni que el hecho fuese divulgado por La Verdad, para gloria de aquellas patriotas y aviso de las autoridades españolas. Para éstas no era un secreto que en toda la Isla se conspiraba, si bien el partido separatista, como solía decirse, no contaba con la trabazón y unidad de dirección indispensables para organizar con buen éxito un levantamiento simultáneo en todo el país. Para impedirlo fue nombrado Capitán General de Cuba, el teniente general José de la Concha, de quien López confesó en la intimidad, al saber que era enviado a oponérsele, que sentiría que muriera al producirse la invasión, pues era “un buen muchacho”; juicio que revela a la par el gran corazón y la penetración poco aguda del líder revolucionario; cuando Concha era, como había de probarlo pronto, para infortunio del general López y de la causa de la libertad cubana, peligrosa suma de Vives y Tacón, hombre despótico y sin escrúpulos, incapaz de amistad ni compañerismo, pero astuto y hábil, mano de hierro que en ocasiones sabía disimular su dureza bajo guante de seda.

Desde que tomó posesión del mando de Cuba, Concha quedó advertido de la situación que prevalecía en Camagüey y se propuso apagar los humos de aquella población rebelde. Primero determinó quitar de Puerto Príncipe la Audiencia, que daba realce al orden civil. Después puso al frente de la Comandancia Militar del Centro a un soldadote de su confianza, el general Lemery, cuyas cosacadas, como entonces se les llamó, habían de dejar imborrable memoria en Camagüey. Lemery, apenas posesionado del cargo, suspendió y amenazó a los concejales quejosos del proyecto de supresión de la Audiencia, y provocó el aborto del movimiento revolucionario que se fraguaba y que debía estallar en combinación con el desembarco de expediciones armadas procedentes de los Estados Unidos. El día 3 de mayo de 1851 dispuso la detención simultánea de los miembros más conspicuos de la sociedad principeña, que eran los directores del movimiento. Al día siguiente remitió a La Habana a seis de los que pudo aprehender, pues la mayoría de los comprometidos se ocultaron a tiempo, gracias a las simpatías generales de que gozaban en la población. Concha luego los desterró a España. “Estos desterrados podrán alegar ciertamente que lo fueron sin formación de proceso y sin previa justificación del motivo”, habría de confesar cínicamente después Concha en sus Memorias.

Joaquín de Agüero escapó entonces de las garras de Lemery, pues desde el 30 de abril había salido a recorrer fincas y poblados en labor preparatoria del levantamiento concertado. Al conocer las detenciones de Puerto Príncipe se instaló con un reducido número de amigos en lo alto de áspero monte, en El Farallón, cerca de Nuevitas. Allí recibía noticias de la marcha de las cosas. Allí festejó el primer aniversario del desembarco de Cárdenas, haciendo flotar por segunda vez en un pedazo de Cuba libre, la bandera de la estrella solitaria. (Y levantó acta de aquella celebración y la enterró para la posteridad, que no ha tratado de desenterrarla).

A fines de mayo, informado de que su escondite había sido descubierto, Agüero abandonó El Farallón y decidió entrar en acción, al mismo tiempo que apremió a la junta directiva de la Sociedad Libertadora para que diera la orden de levantamiento general; “con cuya medida —advertía— activaremos los trabajos exteriores de nuestros amigos que, al vernos en armas contra España, correrán en nuestro auxilio”. Tal, efectivamente, quiso el general López, de cuyas angustias por partir hacia Cuba, sobre todo desde que supo del levantamiento de Camagüey, ha quedado memoria en el diario, ya citado, de Cirilo Villaverde. Bien es verdad que el General comprendió que aquel levantamiento era prematuro y estaba llamado a frustrarse al demorar el apoyo exterior, que él no podía brindar de inmediato por falta de recursos o, si se quiere precisar más, por la desconfianza de Rodríguez Mena, de Goicuría, de Arteaga, del propio Lugareño y otros en él, desconfianza que se oponía a que le entregaran todo el dinero que habían acopiado para costear expediciones.

El 4 de julio, día que, incidentalmente, López había considerado de buen augurio para desembarcar en Cuba, fue la fecha señalada por la Sociedad Libertadora para el alzamiento general. Joaquín de Agüero, a quien se habían unido unos cuarenta hombres, amaneció ese día en la finca San Francisco de Jucaral. Allí dictó una Declaración de Independencia cuya frase capital es la siguiente:

Sin duda el documento carece de la amplitud y elegancia que han hecho inmortales y permanentemente gratas para la lectura otras declaraciones semejantes; pero sin duda en la del héroe camagüeyano está presente la ideología democrática de su autor, ideología que fue característica de los camagüeyanos, como quedó reiteradamente demostrado durante la organización del gobierno revolucionario en la Guerra del 68.

Rasgo que vale la pena recordar, pues completa el perfil político de Agüero, es el de que al proclamar la independencia de Cuba pidió a sus compañeros que eligieran jefe, y después de haber sido ratificado en su jefatura, aunque no por unanimidad —como seguramente hubiera sido si él no hubiera propuesto la elección de buena fe— al tomar a un arriero que conducía mercancías a Las Tunas algunos víveres que necesitaba, firmó recibo al propietario como simple “jefe de una de las partidas libertadoras de Cuba”.

Lo que ocurrió después es bien sabido. Marchó Agüero con su gente sobre las Tunas, donde había conjurados y podía proveerse de armas. Por equivocación, dos de los grupos o “brigadas” en que había dividido sus hombres, chocaron en la oscuridad y se produjo dispersión general. Luego, en San Carlos, libró el primer combate formal entre cubanos y españoles que se registra en la historia de Cuba. Con un puñado de valientes se enfrentó a 150 soldados realistas, causándole varias bajas y perdiendo él algunos compañeros. El licenciado Juan Francisco de Torres, Antonio María Agüero Estrada, Francisco Perdomo Batista, Mariano Benavides y Victoriano Malledo, fueron los primeros libertadores que dieron su sangre por Cuba peleando en campo abierto. Fue el 13 de julio de 1851. Días después Joaquín de Agüero, viéndose acosado por las tropas españolas, con las cuales cooperaban partidas de criollos, recomendó a los pocos compañeros que no se le habían separado, ante el fracaso evidente que se acogieran al indulto total que ofrecía a los insurrectos (aunque no había de cumplirlo), el general Lemery. Con él quedó una mano de héroes. El 23 de julio cayeron prisioneros en Punta de Ganado. Juzgados en Consejo de Guerra, Joaquín de Agüero fue condenado a muerte con sus mosqueteros Fernando de Zayas Cisneros, Tomás Betancourt Zayas y Miguel Benavides Pardo. Miguel Castellanos y Adolfo Pierra, quien tendría el honor de trasladar a la posteridad el relato de los últimos días de Joaquín de Agüero, fueron sentenciados a presidio.

Ni un momento desfallecieron aquellos mártires, hasta caer derribados por las balas del piquete de fusilamiento en la Sabana de Méndez, el 12 de agosto de 1851. De Fernando de Zayas, la tradición cuenta que gritó al enfrentarse a los fusiles españoles:

—“¡Muero por libertarte, patria mía!”

De Agüero es épica la conducta observada desde que cayó en manos enemigas; se comportó con extraordinaria dignidad, hecho que desmiente la insidiosa versión española recogida por Concha, de que lamentó en capilla no haber sido detenido a principios de mayo, como otros compañeros de conjura. En la causa que se le instruyó ha quedado constancia de que al ser interrogado por el Fiscal la primera vez explicó que al atacar a Tunas proyectaba celebrar allí una especie de plebiscito y “extender una exposición emanada espontáneamente del pueblo mismo al gobierno de S. M. pidiéndole las reformas de las leyes que nos rigen... ”; mas al ser sometido a la llamada prueba de confesión rehusó ratificar la declaración anterior y afirmó, a sabiendas de que, así él mismo se ponía en camino del patíbulo:

Pensaba entonces, y aún hoy mismo, que el país necesita de un gobierno y leyes muy distintas de las que le rigen y que estando en la imposibilidad de conseguir por medios legales estas mejoras, le era forzoso apelar a la fuerza, y para ello reunió armando a todos los que penetrados de sus mismas ideas quisieran seguirle...

Enterado de que un grupo de damas pretendía presentarse a Lemery pidiéndole clemencia para él y sus compañeros, Joaquín de Agüero rechazó aquel generoso intento manifestando:

Y al conocer otra gestión en su favor que tramaban personas influyentes, y que se basaría en manifestaciones de arrepentimiento de él y los otros reos, escribió a su maravillosa mujer, Ana Josefa Agüero:

Jovialmente, haciendo chistes con sus compañeros de martirio y de gloria, esperó Joaquín de Agüero la muerte que había desafiado. Y si en algún momento aquel fiero varón se indignó de la deslealtad de que creyó ser objeto y preguntó, como se ha dicho, al ver frustrado el plan de evasión que se había fraguado, por el refuerzo de la guardia del cuartel en que pasaban sus últimas horas: —“Y ese pueblo, ¿qué hace?”. La respuesta debió gozarla en la inmortalidad, cuando en el 68 y en el 95 los camagüeyanos, fascinados por su memoria, cubrieron de hazañas de valor y patriotismo el suelo que él fecundó con su trabajo, con su ejemplo y con su sangre.

Tomado de Homenaje a los mártires de 1851. Cuadernos de historia habanera, dirigidos por Emilio Roig de Leuchsenring. 51. La Habana, Municipio de La Habana, Oficina del alcalde Sr. Nicolás Castellanos Rivero, 1951, pp.13-24.