Ayer nos mudamos a esta casa gigante, mi familia y yo. No me ha quedado tiempo de ver cómo se llama este sitio apartado, que no es campo propiamente dicho pero ni por asomo parece una ciudad, ni siquiera un pueblo. Viviendas solitarias se esparcen como piedras en un césped ralo. En el mapa no resulta claro si hemos ido a parar al sur o al norte. Lo único evidente es que mis familiares y yo estamos juntos, repartidos en las habitaciones como huéspedes en un hotel venido a menos.

Mi padre comunista no ha encontrado acomodo sino en la planta baja, en un cuarto con puerta independiente que da al mismo jardín, lo que tal vez le recuerda la casa de sus tiempos de gloria en La Habana, cuando lo ascendieron a teniente coronel y vivía en una quinta en el barrio de Kohly, con canteros de cilantro y albahaca y filas de árboles frutales. Luego cayó en desgracia (por lo que dice aún que fue un malentendido) y lo metieron preso en una celda exactamente igual a la que me tocó diez años antes, cuando ni en sueños pensábamos que alguna vez íbamos a encontrarnos. Así la vida imita a la literatura, como ya se ha dicho hasta la saciedad.

Mi madre, como le corresponde a una enferma mental, ha escogido una especie de desván justo encima del segundo piso, que compartimos sin mucho aspaviento mis media hermanas y yo. ¿Se dirá en este caso media o medias? He vivido tanto tiempo en Estados Unidos que a veces tropiezo en español. Aquí en este lugar no sé qué idioma se habla; con el apuro de mudarnos olvidé averiguarlo. Sin embargo, con el otro habitante de la casa no tengo esta súbita duda del lenguaje: mi medio hermano es solo, singular. Me resulta curioso que nunca he podido llamarlos hermanastro, hermanastras, sino que casi siempre prefiero los términos más sólidos de hermano, hermanas, olvidando con obstinación que nacimos de distintas mujeres, de las que por cierto sólo mi madre vino. Explicar por qué las otras no se hallan con nosotros me tomaría meses, o quién sabe si años, y el tiempo apremia para todos aquí.

He venido a esta casa para escribir. Hace exactamente tres años que no escribo; un buen día me di cuenta de que no me gustaba lo que podía contar. Pero con la mudanza me ha vuelto el impulso.

Por supuesto, no puedo confesarle a mi familia que ésa ha sido la causa de mi decisión, cuando acepté, como aceptaron ellos, dejarlo todo atrás y correr este riesgo. Estoy seguro de que cada uno tiene a su vez un motivo secreto para este cambio drástico de domicilio, pero no sé si podré descubrirlo, ni si me importa hurgar en sus razones.

El caso más sencillo es el de mi madre. A ella le da lo mismo cualquier lugar. Dondequiera que va la sigue su universo, en el que nadie jamás tendrá cabida, y que la atrapa como un calabozo pero a la vez la eleva como un viaje espacial. Ahora mismo, con el cuerpo y la cara vueltos a la pared, en ese cuarto que parece un desván, se adentra en un paisaje de arroyos y montañas, donde la gente se inclina a venerarla como sólo se merece una reina. Esto no es, por favor, realismo mágico, una moda que a estas alturas me inspira desprecio. La esquizofrenia tiene poco que ver con esas imaginaciones coloridas, plagadas de superficialidad y folklore. Ese mismo paisaje que ella ve puede cambiar de pronto y convertirse en un campo de sangre, poblado de enemigos que la vigilan y que exigen su muerte. Pero mi madre, como otras tantas veces, sobrevivirá.

En el otro extremo se encuentra mi padre. Se me vuelve difícil descifrar por qué está aquí. Esta mañana cuando me desperté y me asomé a la ventana lo vi deambular por el jardín, como buscando dónde sembrar o podar o trasplantar arbustos, con ese afán que se le ha despertado en la vejez de manipular plantas, luego de fracasar en su enconado intento de manipular ideas y seres humanos, entre ellos mis hermanos y yo. Me pareció que se agachaba para recoger un papel en la hierba, un papel que seguramente estaba en blanco.

Recuerdo que a mediados de los años noventa, cuando viajé de Miami a Cuba para enfrentarme cara a cara con él, después de treinta años sin el menor contacto, lo vi agacharse en el pasillo de un hospital y taparse la cara con las manos. Era de madrugada y en esa zona se había ido la luz; el apagón no respetaba ni a médicos ni a enfermos. Él estaba ingresado por una neumonía, y yo me aparecí de repente en su cuarto, acompañado por mis dos hermanas. Salimos al pasillo para conversar y no perturbar a los otros pacientes, y entonces se inclinó, se encorvó por completo, y a la luz de una vela se cubrió todo el rostro. Luego dijo que él nunca había querido hacerle daño a nadie, refiriéndose a mi madre y a mí, y cuando entramos en el inevitable tema político me aseguró que a pesar de todo lo que había sufrido sus ideales se mantenían intactos. Yo me había prometido no refutarle nada y concentré mi mirada en la llama que se agrandaba y se empequeñecía, y en la cera derretida que formaba en el plato unos brotes de carne blanquecina.

He olvidado decir que en esta casa no existe luz eléctrica, pese a que estamos en todo el esplendor del siglo veintiuno. Por la noche la negrura es completa. Cada uno de nosotros abre la ventana para que al menos se filtre un poco de la luz de afuera, con la excepción de mi hermano, que ha ocupado el sótano. Nadie lo obligó a hacerlo. Él lo quiso desde el primer momento; es más, lo impuso como condición para vivir aquí.

Mi hermano es, de acuerdo con las reglas de este mundo, el único de nosotros seis al que puede llamarse un triunfador. Quiero decir, es el único que ha logrado acumular dinero. En Miami su foto salía a veces en las páginas sociales de la prensa local, rodeado de personas como él en cuya piel brillaba la riqueza.

Hace unos años, cuando supimos por primera vez uno del otro, él se negó rotundamente a encontrarse conmigo. Se lo dijo en inglés a una prima nuestra, sobrina de mi padre, que hizo de mensajera entre los dos. “I’m not ready”, le dijo. Y con un giro afectado agregó: “Maybe I will never be”. Creo que comían en un restaurante francés en Coral Gables. Mi prima me contó que él apenas probó los asados y el vino. “No estoy preparado”, repitió en español. “A lo mejor nunca lo voy a estar”. Como respuesta, yo escribí durante todo un año una novela que titulé Puente en la oscuridad, sobre un hermano que se comporta como un fantasma esquivo. Pero uno no puede pasarse todo el tiempo escribiendo novelas, o al menos yo no puedo. Ni quiero.

Y ahora mi hermano está allá abajo, encerrado en el sótano. Si pegara mi oído al piso de la sala podría sentir tal vez su respiración. Pero me engañaría, porque en esta casa no se escuchan sonidos; es como si viviéramos en un planeta en calma. Desde lejos uno siente a veces los acordes de un canto, o el aire entre unas ramas, o el crepitar de un fuego forestal. Pero aquí adentro no puede percibirse ni el eco de unos pasos. Y donde no hay sonidos no hay perdón.

Hace un rato subí al desván a llevarle a mi madre una fuente de sopa, que mi hermana más pequeña cocinó al mediodía. ¡Cuánto he llegado a querer a mis hermanas, a pesar de que las conocí cuando ya eran mujeres! Pero por eso mismo, por quererlas, no puedo describirlas ni decir quiénes son. Las dos comparten una misma madre, pero nada más. Ambas pasaron toda su vida en Cuba, a diferencia de mi hermano y yo, y les tocó vivir el ascenso y también el descenso de mi progenitor. Ninguna de las dos se habla entre sí desde que dejaron de ser adolescentes. ¿Se odiarán de verdad, o es el amor que se disfraza de vestidos perversos? Sé que las dividieron los celos, la política, la sensación de fraude, la sospecha de que una había traicionado a la otra, de que se habían dado mutuamente, por así decirlo, una puñalada trapera. Y allí se acabó todo entre las dos. Sin embargo, ambas quisieron compartir conmigo este segundo piso, que no me canso de recorrer. Hay salones vacíos en los que la humedad ha deslustrado desde las losas hasta el cielo raso. No hay cuadros ni cortinas, ni adornos que indiquen un gusto, o una historia.

Tal vez en esta casa haga falta un gato. Pero no seré yo quien lo busque. Me acuerdo del que tuve por un montón de años, y cómo sufrí cuando me vi obligado, según la generosa expresión en inglés, a ponerlo a dormir. Me acuerdo cómo en las semanas siguientes, al despertarme por la madrugada, me acosaba la angustia de lo que nunca volverá a ser, porque él acostumbraba a dormir a los pies de mi cama. Incluso pregunté en alta voz en un par de ocasiones: “¿Dónde estás?”, como si yo fuera un puñetero niño, y no un adulto que sabe perfectamente bien lo que es la muerte. Eso ocurre cuando uno se aferra al afecto, aunque ese afecto sea el de un animal. Con los seres humanos existe la esperanza de que uno un día se vuelva creyente, y se fabrique una de esas teorías sobre la vida eterna o la reencarnación, y se ponga a pensar que de una manera inexplicable uno se encontrará otra vez con la persona amada, aunque sea en otra dimensión o en otra forma. Pero esas ilusiones no sirven para los animales. Así que no soy yo el que buscará el gato. Y dudo mucho que los otros lo hagan. Porque nosotros seis...

Es la segunda vez que lo escribo, y de repente me ha entrado temor. Nosotros seis. Siempre le hui a ese número. Siento desdén por las supersticiones, pero mi obsesión con el seis es la excepción. Debe ser un residuo de mi crianza entre los protestantes, con su énfasis en el apocalipsis y la cifra maligna. Lo cierto es que jamás, desde muy joven, dejé de escribir por más de una semana, a no ser los meses cuando estuve preso, y eso por fuerza mayor. Sin embargo, tan pronto publiqué mi quinto libro algo en mí se detuvo. Me obligué a comenzar el que iba a ser el sexto y no pude avanzar. Y pasaron tres años. Ya dije que me había dado cuenta de que no me gustaba lo que podía contar, y esa al menos ha sido la razón aparente de esta larga parálisis creativa, pero a veces he sospechado que por tratarse del número seis no he podido escribir. Hasta la inesperada mudanza a esta casa. La mudanza de nosotros seis.

Los miedos nos alcanzan por mucho que corramos; ellos acechan y esperan su momento.

Mientras tanto yo escribo.

Una frase muy en boga en inglés dice: “Hay que enfrentar los miedos.”

De modo que aquí estamos, en silencio, esperando un milagro, o a lo mejor la próxima mudanza, como si la vida fuera mucho más larga y nos diera la oportunidad de encontrar otro sitio donde los seis podamos ser y estar.

Tomado de Encuentro de la cultura cubana. Nro. 18. Madrid, otoño del 2000, pp.99-102.

Comentarios

Ernesto Piñero

1 añoDe este camagüeyano, lo primero que leí fue un cuento cuyo título olvidé, mas no la trama ni el desenlace. Me lo mostró el también difunto escritor Efraín Morciego, con aire misterioso, complotado. Le faltaba la magia de la letra impresa; estaba en arrugado papel de cebolla, mecanografiado con una desvaída cinta de máquina, pero los avatares de aquellos jóvenes descolocados, saturados de alcohol y que termina con la muerte de uno de los personajes, fue algo asombroso.

Y. J. Hall

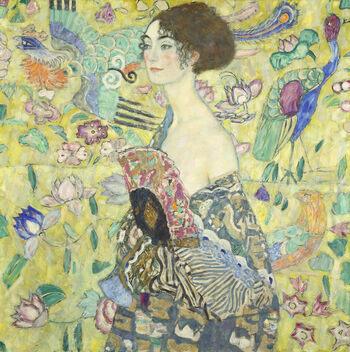

1 añoMuy bueno. Me recuerda un poco a Cortázar y su "Casa tomada". Excelente también el cuadro de Hopper para ambientar el relato. He aprendido que hermanastro también se usa para medio hermano.

Romel Hijarrubia Zell

1 añoUn cuento corto es más difícil que escribir La Guerra y la Paz, con todo el respeto para León Tolstói y su magna obra. El que nos ofrece Carlos Victoria me ha dejado insatisfecho: me parece como una narración que media entre otras dos. La Ruta del Mago y De Mariel a los balseros. Digo esto porque apunta a muchos lugares, tiene muchas lagunas, pero, para mí, es como si faltara algo que enlace el antes y el ahora. Ni me gusta ni me disgusta: deseo leer más del autor. Eso es todo. R.

El Camagüey

1 año@Romel H. Zell: También nosotros queremos leer y publicar más de y sobre Carlos Victoria. En breve incluiremos sobre la narrativa cubana escrita en el exilio donde su obra es abundantemente tratada y contextualizada. Nos ha sido difícil localizar textos suyos, tenemos la novela "La ruta del mago", de la que publicaremos otros fragmentos, pues como no tenemos los derechos debemos hacer publicaciones que ayuden incluso a su promoción, no publicarla en su totalidad. Hemos contactado con algunos camagüeyanos que lo conocieron y que tienen obras suyas, con vistas a poder digitalizarlos y publicarlos, pero hasta ahora las gestiones han sido infructuosas. Debemos insistir y ampliar el diapasón de nuestras pesquisas. Lo haremos movidos por el más noble de los propósitos: acercar a Carlos Victoria a sus más inmediatos y cercanos lectores, los camagüeyanos. Es muy triste que se nos haya negado esa posibilidad, tanto a él como a nosotros. Bueno, y dada la naturaleza de El Camagüey, y el creciente interés no sólo de lectores nacidos aquí, realmente lo estamos acercando a los lectores cubanos, vivan donde vivan.

Angel Alberto Padron Hernandez

1 añoDisfruté mucho su novela "La travesía secreta". Carlos fue un escritor excepcional. Según me decía Nikitín demoraba hasta una semana en construir un párrafo.

Joel Victoria

1 añoY a veces hacia páginas y páginas en un día; el oficio de periodista le gastaba mucho tiempo, aparte de que padecía una timidez de espasmos, podía estar semanas entera manipulando "ese párrafo" y otra semana escribiéndolo, otras, se sentaba con "algo de ira y nostalgia" a escribir cuartillas

Elinor Pérez

1 añoCon frecuencia Nikitín hablaba de la sólida obra de Carlos Victoria, pero nada como el placer de leerlo directamente. Ah, y la madre era así, todo un personaje.

El Camagüey

1 añoDebemos aclarar que con el sobrenombre de Nikitín es conocido el escritor y dramaturgo José Rodríguez Lastre, autor de la polémica obra "El cuadrilátero" que motivó varios viajes de Silvio Rodríguez a Camagüey. Los interesados pueden acceder a algunos detalles al pie de la publicación, en este sitio web, de la canción "Camino a Camagüey", de Silvio (https://bit.ly/3LmhT8O).

Roberto Méndez

1 añoMe gusta ese relato que no conocía o no recordaba. No es perfecto pero es una imagen parabólica de la experiencia familiar y social del autor. Lo mejor es que huye del realismo, salvo algunas pinceladas y entra en un ambiente misterioso casi kafkiano. Vi una sola vez a CV, hablamos un momento sobre Lezama. Era un lector de amplio alcance,