¿Saben los originarios de Antofagasta (Chile), o Sensentí (Honduras), el origen de tan rocambolescos nombrecitos?, ¿cómo les llaman a quienes nacen en Itaquaquecetuba, municipio de Sao Paulo, Brasil? ¡Por favor! Porque no es lo mismo saber que París la fundó el pueblo celta de los Parisii, en el siglo III antes de Cristo, que aceptar muy orondo que Chicago significaba “campo de cebollas apestosas” en el lenguaje de los indios que habitaban esa zona de Norteamérica.

Al grano: Yo nací y me crie en una ciudad fenomenal de Camagüey, en el centro de la soleada y hermosa isla Cuba, llamada Ciego de Ávila, y les juro que de tan singular nombre nadie sabía nada a mediados del siglo XX. Desde niño quise saber el origen del nombre tan curioso de mi pueblo. ¿Por qué se llama Ciego de Ávila? insistía yo hace más de 70 años. Ponía en aprietos a familiares y amistades que no atinaban a decirme algo convincente. Mis amiguitos no tenían ni idea, y además, les importaba un pito el nombre de nuestro terruño.

Dicen que hace tiempo vivía aquí un ciego…, ¡pamplinas!

Aquella curiosidad explica un poco por qué luego me dediqué a escribir y me gusta tanto la historia. Me daban explicaciones con rodeos vagos: “Dicen que hace tiempo vivía aquí un ciego de apellido Ávila…” Nadie daba pie con bola.

Fue ya bastante tarajalludo, con 29 años, que en 1970 como periodista fui de La Habana a Sancti Spíritus, unos 80 kilómetros al Oeste de Ciego, y buscando datos en la biblioteca municipal para escribir una crónica precisamente sobre los orígenes de esa villa fundacional colonial, y sobre la leyenda local del Güije del Yayabo (nombre del río que atraviesa la ciudad) tropecé de carambola con la respuesta a mi pregunta de viejo cuño.

Amarillento, con un tufo bastante añejado, encontré un libro de 1888 en el que el historiador espirituano Rafael Pérez Luna, basado en documentos españoles, explicaba cómo nació Sancti Spíritus, una de las primeras siete villas fundadas en la isla, y luego extendiéndose hacia el Este desveló el misterio de mi entrañable villa natal.

Cacicazgo de Ornofay, pacíficos y laboriosos aborígenes taínos

Veamos lo que descubrí. El territorio que hoy ocupa la ciudad de Ciego de Ávila —hoy con 146 mil habitantes y capital de provincia— y sus alrededores, a principios del siglo XVI formaba parte del cacicazgo de Ornofay, ubicado en la zona del actual poblado de Jicotea, unos doce kilómetros al oeste de Ciego. Allí vivían aborígenes taínos que se dedicaban a la caza y a una muy incipiente agricultura, seguramente estimulados por la gran fertilidad de las tierras rojas, consideradas de las mejores de la isla. Y lo digo porque mi padre y sus hermanos heredaron de mi abuela, Sofía Morgado, una finca grande en esa zona llamada franja de tierra roja Júcaro-Morón, fertilísima, y se decía era una de las mejores de Cuba y de todo el Caribe.

A la llegada de los españoles en 1492, en el territorio del cacique Ornofay los taínos eran también preagroalfareros (actividad de la agricultura y la cerámica). En 1986 se encontraron manifestaciones de arte rupestre en una cueva en la zona de El Peñón, en el municipio de Chambas, y también en la hoy provincia avileña está el Área Arqueológica de Cunagua, uno de los asentamientos más completos y reveladores de la presencia aborigen en Camagüey y en todo el Caribe.

En 1510 el conquistador Alonso de Ojeda pasó por la parte sur del territorio. En 1513 se produjo el primer encuentro entre los conquistadores españoles, al mando de Pánfilo de Narváez, y los indígenas del cacicazgo Ornofay, en un sitio conocido como Jagüeyal. El sitio fue nombrado Jicotea por los españoles debido a la abundancia de estos quelonios en la zona.

Después de asentarse en la parte más oriental de la virginal isla caribeña, en 1513 el Adelantado (gobernador) representante de los reyes de España en el Nuevo Mundo, Diego Velázquez (nada tenía que ver con su tocayo pintor), envió a explorar la parte central de la ínsula a Pánfilo de Narváez, su “mano derecha”, quien con otros cien españoles —entre ellos Juan de Grijalba y el fraile Bartolomé de las Casas— y unos 2,000 aborígenes comenzó su avance colonizador hacia el centro de la verdísima ínsula.

Tenía órdenes expresas de Velázquez de emplear métodos pacíficos con los primitivos pobladores, pero el caliente Pánfilo en el asentamiento indio de Caonao arremetió contra dos mil aborígenes indefensos y aquello fue del carajo... Un genocidio. A partir de ese momento, Pánfilo decidió continuar en embarcaciones, y el avance conquistador por el centro quedó a cargo de Vasco Porcayo de Figueroa (ancestro de un destacado intelectual gran amigo mío).

“Paradero de las Jicoteas”, primer nombre de Ciego de Ávila

Entre la leyenda y algunas evidencias narradas por el padre de las Casas, quien se incorporó a las huestes de Figueroa, se cuenta que al llegar a Jaragüeyal, el primer contacto entre culturas tan disímiles por suerte fue civilizado y cordial. Los invasores entregaron baratijas, y los primitivos pobladores brindaron agua fresca, comida y guías para continuar viaje. Como había gran cantidad de jicoteas, que comieron asadas (al parecer muy bien condimentadas con yerbas autóctonas), nombraron al lugar como “Paradero de las Jicoteas”, según dejó constancia en blanco y negro el meticuloso Gonzalo Fernández de Oviedo en su “Historia de las Indias”.

Claro, el verdadero propósito de Velázquez no era nada amistoso, sino el de realizar un conteo de los indios que había en esa zona para tomar una decisión. Y la tomó. Tan pronto fue fundada la villa de Sancti Spíritus, en 1514, los peninsulares se lanzaron arcabuz en mano sobre los indefensos indios del sorprendido Ornofay. Los esclavizaron y en no pocos casos les arrebataron a sus mujeres, de bronceadas y apetitosas curvas, según dejó asentado en alguna parte de su diario un libidinoso conquistador. Muchos indios, que no conocían arma de ningún tipo, huyeron despavoridos y no pudieron ser capturados.

Un oasis a medio camino entre Puerto Príncipe y Sancti Spíritus

En 1538, años después de aquel desmadre, fue que el cabildo de Sancti Spíritus le concedió a un peninsular llamado Jácome Ávila la merced de tierras realengas (ya España las consideraba suyas, o sea, del Rey) en la zona del derrocado jefe indio Ornofay. Familiares y amigos se asombraron y le advirtieron a Ávila: “¿pero ¡vive Dios!, Don Jácome, ¿vos estáis loco?, ¿cómo asentarse en sitio tan lejano, solitario e inhóspito, rediez?”. Pero Don Jácome, no solo por tozudo como buen peninsular, sino porque tenía la luz larga, no se echó atrás.

El avispado “inversionista” se percató de que como entre las villas de Puerto Príncipe y Sancti Spíritus mediaban unos 190 kilómetros de distancia y había un constante tráfico de colonizadores y comparsa, plantar una posada-mesón justo en la mitad del asfixiante camino sería una mina de oro. Ávila segó los montes del lugar y fundó una hacienda con posada y mesón. Los extenuados hombres de a caballo, en su andar cuasi infinito, al tropezar con aquel “parador” a medio camino entre ambas villas, con comida, vino y camas, creían estar sufriendo alucinaciones por el achicharrante sol antillano que les calcinaba el tuétano. Pero no era una ilusión. Y cuanto jinete se zumbaba el agotador trayecto Puerto Príncipe – Sancti Spíritus, hacía noche en el improvisado hostal de Ávila, amén de cenar, beber y darle lo suyo a las bestias que los transportaban. Y claro, tampoco nadie está hoy en condiciones de negar o afirmar si los servicios ofrecidos allí incluían o no los favores de alguna que otra taína de “muy buen ver”, como las calificara el Gran Almirante en su Diario de Navegación. Pero, no me hagan caso, pues en verdad Pérez Luna de eso no dice ni pío.

La “c” por la “s”, tremenda falta ortográfica, pero nadie protestó

Los agradecidos viajeros empezaron a llamar el ciego de Ávila (con C) a aquel “motel” providencial en medio del monte infinito, pues el vocablo ciego, con “c”, significaba siego de segar vegetación y bosques, y en el castellano antiguo del amigo Cervantes se escribía con “c” y no con “s” de segar. O sea, ciego con “c” no era un invidente, sino un espacio abierto en el monte que podía ser una sabana natural o una “tumba” hecha por el hombre para la crianza de ganado. Obviamente, con la repetición constante “el ciego… de Ávila” se acuñó como el nombre de la hacienda-posada-mesón tan estratégicamente colocada.

El éxito de don Jácome fue tal que trascendió y llegaron competidores a la zona. Fue una “fiebre de la hostería” —un anticipo del frenesí aurífero que tres centurias después convirtió a California en la Tierra Prometida del oeste estadounidense—, para hospedar a jinetes, fuesen burócratas o militares.

En muy poco tiempo, en ese mismo siglo XVI, ya había otras haciendas en la región avileña, y en 1612 estaban ya constituidos los ciegos de Jagueyal, Júcaro, Sitio Nuevo, Dos Hermanas, La Redonda y otros más alejados. Pero curiosamente, a ninguno de esos poblados se les antepuso la palabra “ciego”, que quedó como cosa exclusiva del original fundado por Ávila, que además era el más grande y el más boyante de todos porque estaba exactamente en la vía que comunicaba el Oriente con el Occidente de la isla.

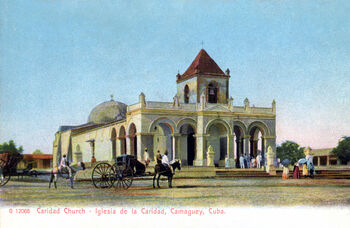

Los colonizadores, con un gran despiste, en 1688 bautizaron el incipiente poblado como “el curato de monte del partido de San Eugenio del Ciego”, por mandato del obispo de La Habana, el célebre Diego Evelino Hurtado de Compostela, según consta hoy en el libro de la Parroquia Mayor de Sancti Spíritus Por supuesto, semejante nombrecito a nadie le gustó y todos siguieron siendo fieles al emprendedor Ávila. Lo del curato quedó para la parroquia y luego para el archivo eclesiástico regional creado personalmente por el delgaducho obispo Juan José Díaz de Espada, quien desafiando en su carruaje los peligros de la inhóspita manigua criolla y los asaltantes de caminos en 1804 tuvo el valor personal de hacer una visita a la iglesia avileña.

Que viva Don Jácome, pues somos avileños, no ornofayenses

Como era lógico, a ningún colonizador se le ocurrió llamarle Ornofay a la incipiente villa, en honor al líder de los taínos que allí vivían antes del tsunami de hombres blancos con cascos brillosos llegados nadie sabía de dónde. Y esa fue nuestra suerte. Como avileño de pura cepa yo pregunto: ¿Algún avileño preferiría ser ornofeño, ornofayense, u ornofense? Yo al menos no. Y por eso, medio milenio después grito ¡que viva Don Jácome!

Finalmente, en 1877, por orden del rey Alfonso XII, Ciego de Ávila se convirtió en municipio. Y aquí me permito un dato familiar. Del primer cabildo avileño constituido (Concejo Municipal fundacional) formó parte mi bisabuelo Don Jesús Morgado (padre de mi abuela Sofía), quien al año siguiente fue elegido alcalde.

En 1879 comenzó a regir en la isla una nueva división político-administrativa y Ciego de Ávila y Morón pasaron a formar parte de la provincia de Puerto Príncipe como términos municipales, segregados de Sancti Spíritus y Remedios respectivamente. Y una enorme palanca para el futuro desarrollo avileño-camagüeyano fue la inauguración en 1880 del Ferrocarril de Júcaro a Morón.

La próspera urbe —hasta 1959— de la que hoy nos enorgullecemos los que allí nacimos siguió siendo el “siego de Ávila”, el mismo que aquel bien despabilado pionero peninsular fundó antes de que el Quijote saliese de la pluma de ganso de Cervantes a fajarse con los gigantes que anidaban en su cabeza. Nunca nadie tuvo luego el buen tino de cambiar la “c” por una “s”, y hoy, en vez de escribir SIEGO de Ávila lo hacemos con una falta de ortografía garrafal.

Y algo insólito, de esa barbarie lingüística nunca me hablaron ni la doctora Suárez, ni la Cabrera, ni la Lamas, mis muy calificadas y queridas profesoras de Español y Literatura, cuando cursaba el bachillerato en esa, mi entrañable patria chica.

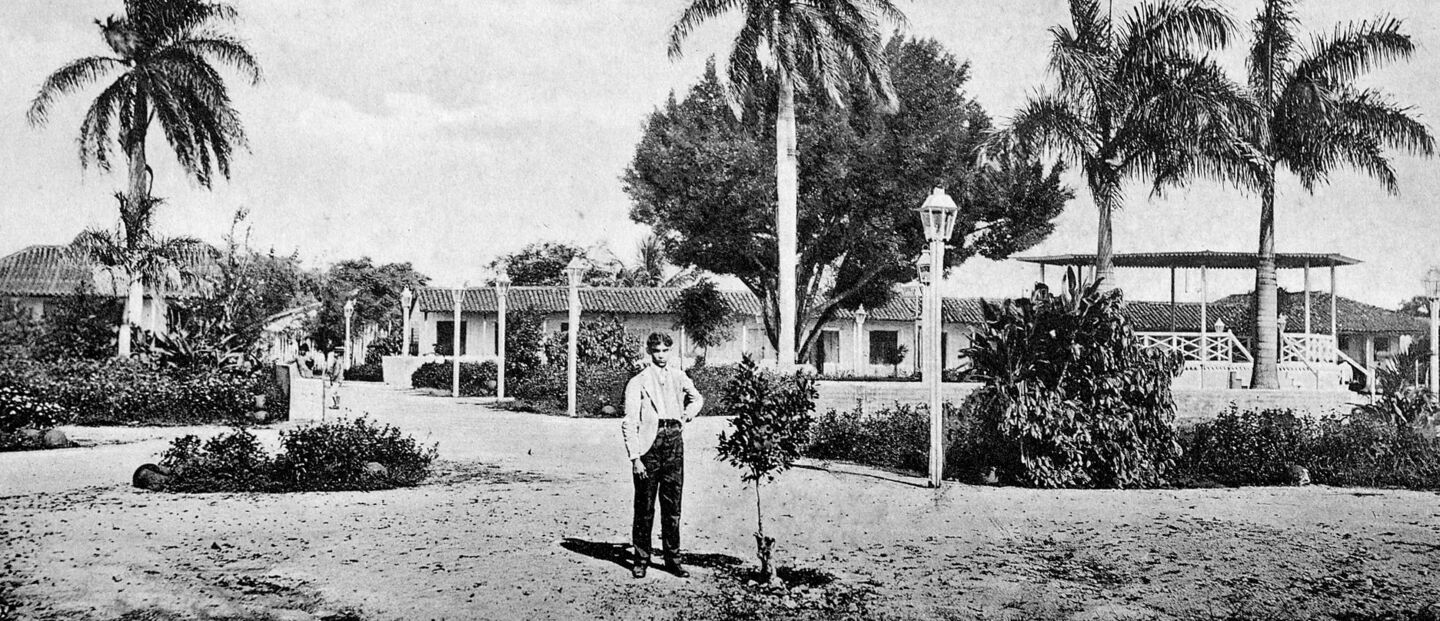

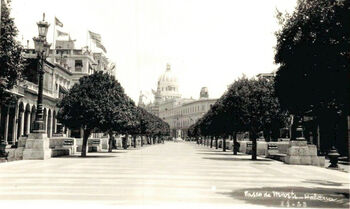

El Parque Martí de Ciego de Ávila en las primeras décadas del siglo XX.

Comentarios

Calixto Pérez Luis

4 meses¡ Genial !

Romel Hijarrubia Zell

4 meses¡Excelente artículo! Mezcla de historia e ironías, se disfruta leyéndolo y aprendiendo sobre la historia del terruño y de la Patria. No conocía está veta del excelente periodista Roberto Álvarez Quiñones. Muy bueno. R.

Leopoldo Vázquez

4 mesesFelicidades Roberto, lindo escrito sobre nuestra linda ciudad.

Eduardo Arteaga

4 mesesFormidable artículo!

Juan Carlos Esperon Diaz

4 mesesExcelente, felicidades.

Jenny Hernández Carbó

4 mesesGracias. me encantó.El camagüey es una revista que lo tiene todo o casi todo, que no es lo mismo pero es igual.Gracias especiales a María A.Borroto.siempre encontrando aquello más curioso y dificil de hallar.

María Antonia Borroto

4 meses@Jenny Hernández Carbó: Gracias por el pedacito que toca!

María Antonia Borroto

4 meses@Jenny Hernández Carbó: Y digo "el pedacito que me toca" porque aunque yo me he convertido es su cara más visible, El Camagüey es un proyecto no sólo mío. Sin la idea y el empuje de mi partenaire no hubiera sido posible, como no lo hubiera sido sin su aporte desde el punto de vista financiero y sin el preciso mecanismo de ingeniería y diseño que sustenta las publicaciones y las hace posibles. En este caso en particular, el texto fue gestión suya, y suya fue también la revisión final. Lo mejor de Él Camagüey ha sido (entre otras muchísimas cosas buenas que tiene) la posibilidad del trabajo conjunto, en un equipo pequeñísimo, donde combinamos saberes. El otro día, casualmente, estuve leyendo que Jeff Bezos y otros grandes emprendedores han tenido claro que los equipos pequeños suelen ser más eficientes. Claro, aunque es imposible comparar Amazon con El Camagüey, yo también creo, gracias a El Camagüey, en las posibilidades de los equipos pequeños, cuyos integrantes están muy comprometidos, en la gestión privada y la autonomía.

Elida Olga Díaz Fleites

4 mesesMuy novedoso y humorístico el artículo. Cuando empecé a leerlo no me imaginaba por qué el cambio de consonantes fonéticamente similares, en ese caso.