—¿Qué quiere decir “Jitanjáforas”? Para contestarle escribo estas líneas,

I

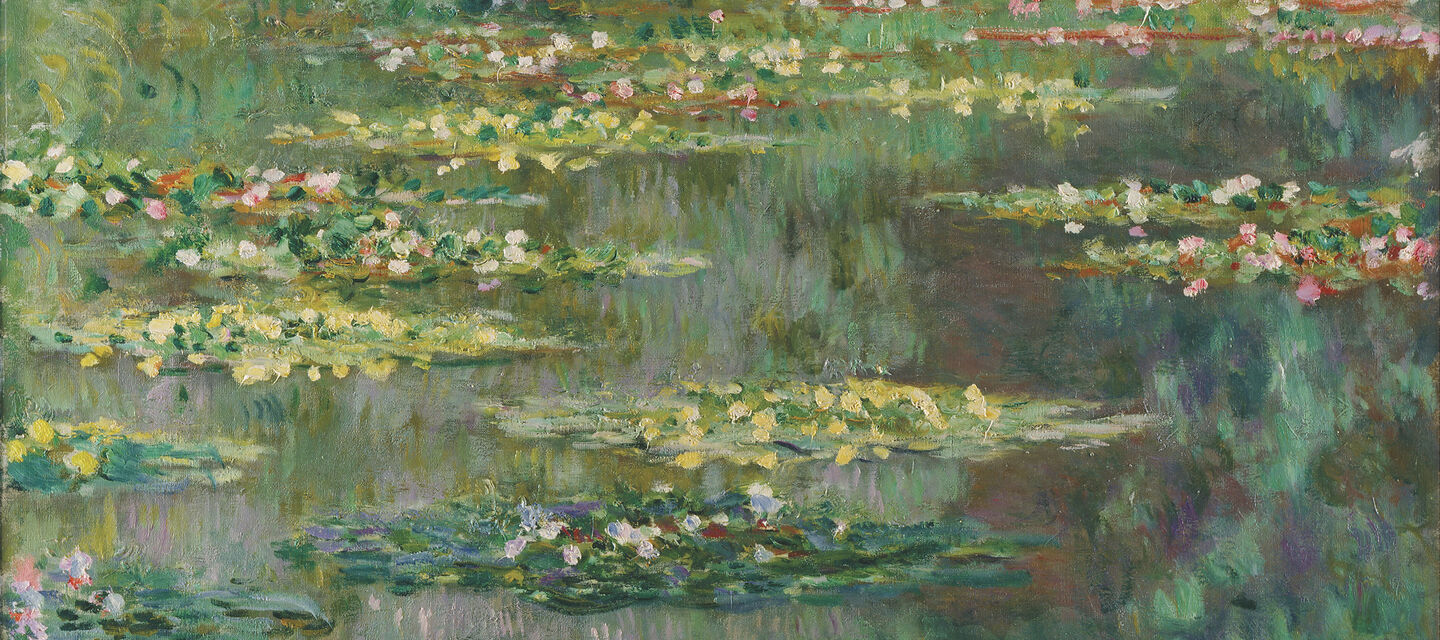

En los Cigarrales de Toledo, Tirso de Molina presenta una mujer “vestidos de verdegay el alma y el cuerpo”. Mi primer encuentro con el “verdegay” me produjo tal embrujamiento, que suspendí la lectura y salí a contarlo a los amigos, y anduve dos o tres meses queriendo fabricar y comer todo el día pastillas y grajeas de verdegay —que se me figura una menta, pero todavía más fragante.

Una emoción semejante debo al “Verdehalago” de Mariano Brull. Pero el verdehalago no es dulce: tiene un sabor levemente ácido y sobrio, y la a, la ele y la ge (¡y hasta la hache secretona!) le dan una metálica frigidez de agua en “Termo”.

Tengo que copiar aquí la poesía íntegra, para que podamos entendernos:

Verdehalago

Por el verde, verde

verdería de verde mar

erre con erre[1].

Viernes, vírgula, virgen

enano verde

verdularia cantárida

erre con erre.

Verdor y verdín

verdumbre y verdura.

Verde, doble verde

de col y lechuga.

Erre con erre

en mi verde limón

pájara verde.

Por el verde, verde

verdehalago húmedo

extiéndome. — Extiéndete.

Vengo de Mundodolido

y en Verdehalago me estoy.

Ciertamente que esta poesía no se dirige a la razón, sino más bien a la sensación. Las palabras no buscan aquí un fin útil: juegan solas, casi.

—Bien; pero ¿y las jitanjáforas?

—Poco a poco. Los ángeles no se impacientan.

II

¡La verdad es que, en el taller del cerebro, se amontonan tantas astillas! De tiempo en tiempo, salen, a escobazos, por la puerta de las palabras: pedazos de frases que no parecen de este mundo; y otras veces, meros impulsos rítmicos, necesidad de oír ciertos ruidos y ciertas pausas que —después de todo— son como la anatomía invisible del poema: necesidad que algunos confunden con la inspiración. Andamos en las fronteras de la ecolalia. No hay que temblar. Yo me he acercado, y creo que nada grave sucede. Conservo por ahí, en secreto (pero ahora he de confesarlo todo), algunos “guiñapos malditos de una frase absurda” —como decía Mallarmé, perseguido por el duelo de la inexplicable “Penúltima”[2]. En mi pequeño museo psicológico poseo algunas de estas curiosidades.

Ejemplos: aquel estribillo que era la obsesión auditiva de uno de mis sujetos:

El apero estaba dotero,

dorlorotero el glatiñor

O éste, extrañísimo, que entrego a la incomprensión de los psicólogos:

Aire de bracante

Curubú, curubú: morire.

Curubú.

Junto a tú, junto a tú dormire.

Carabá.

(Vienen y vienen, y vienen y van

los piececitos de la marchán).

Soy completamente incapaz de decir lo que esto significa, ni de dónde salió esta lengua o raro dialecto; pero allá dormía en la subconsciencia, y un día, como cieno de fondo, subió hasta los labios. El que lo compuso no sentía el menor rubor ante su obra.

Este dístico se le presentó a otro de repente, y durante un año estuvo cantándole en sordina:

Bailando estaba el Rey inglés.

Flores rodaban a sus pies.

Y el mismo que padecía este dístico, fue víctima de aquel impagable endecasílabo, leído al azar de la calle en el anuncio de cierto especialista:

Oto-rino-faringo-laringólogo.

Otras veces, aparece una soberbia palabra creada, en un pasaje de una Araucana nunca escrita:

Entonces el feroz mandibulita

lo acometió con tremebundos tajos.

El mandibulita debe de ser el natural de Mandibulia, tierra probablemente de caníbales: yo no puedo asegurar nada.

En París, durante una conversación improvisada en endecasílabos, dos poetas hispanoamericanos fraguaron este verso de portentoso equilibrio, que iba sirviendo para adelantar, para llenar huecos y cobrar impulso, a modo de trampolín donde caer y volver a lanzarse:

...que al cáncamo los ínvocos excita...

Lo peor es que, a veces, en la mente del sujeto se ofrece todo un poema: tal el Canto del Halibut, que vino de repente del cielo o del fuego interior del mundo, acompañado de comentario y todo, y de que acaso me atreva a hablar en otro momento, aunque ello me haga perder la confianza de los tímidos. Lo peor es que, a veces, el fenómeno se produce en lengua extranjera; así este ciclo de poemitas franceses que el autor, en su fuero interno, ha dado en atribuir a un imaginario personaje (como aquel “honrado varón Felipe Camús” que salía, en otros siglos, responsable de cuanto Libro de Caballería se publicaba en España): al francés Jean-Pierre. Helo aquí:

III

La belle aventure

Il sʼagissait dʼun mirliton

pour Mademoiselle Lafenêtre,

signé: “Lafuma de Voiron”.

Mais...

Mais il y avait la marque (traître!)

qui fait paraître et disparaître

le peu quʼon a occasion.

Donc,

avis aux dames: offre gratis,

dégustation du salsifis.

Deçu de dessous

Sur lʼOrient quʼun rien decore,

jʼai fait subir la Mandragore

á la Fleur du Tupinamba:

Et...

Et je regrette de vous dire

que ce nʼest que son tire-lire

qui ma fait chanter le hola.

Églogue

En ébouriffant lʼagneau

qui surseoie sous tes gambades,

ce quʼ tʼ amuses le tonneau

de la marmélade!

Mais le merlin indiscret,

à ne guetter que nombril,

lʼa tondu, coupant le sil-

ence avec un pair dʼoeillets.

Guerre intestine

A ouir, selon cor ou mandore,

le grondement du duodénum,

ce quʼon soupe du sacre nom,

musicienne ou bien Tagore!

Le Rabindranath a glapi

ainsi quʼabsence de tonnerre,

et voici que siffle par terre

jet plus ambre que paradis.

De soi même

Quand Faube déclancha son reflet métalique,

le merle apprivoisé chanta:

“Ce quʼil me faut pour picorer lʼaurore,

—triluri triluri-lura—

ce nʼest pas le bee subtil

qui sʼenfonce mais qui cede

—triluri luri-lurila”.

Et à moi qui suis astreint a la fatigue

du réveillon diurne et la nuit matinale,

ce quʼil me faut pour picorer lʼaurore,

ce nest pas le rasoir électrique,

ni le grand réveil Grosse-Bertha

et patatis et patatas,

mais le tambour du coeur battant

et la plétore du réseau sanguin.

Bébé

Pirouette, girouette,

sur un air de mirliton:

bébé tête par la tête

et maman par le nichon.

Maman du linge sʼinquiète

et Papa du caleçon.

Quand bébé pleure, on lʼembête

en le fourrant de bonbons.

—Toda esta locura, que confina con la imbecilidad, está muy bien (muchos poetas lo firmarían sin pena), y no hace el menor daño, a poco que se tenga la dosis usual de perversidad literaria. Pero ¿y las jitanjáforas?

—¡Paciencia, paciencia! Los ángeles que se impacientan se caen del cielo.

IV

Aquellos eran tiempos en que todavía no se hablaba de supra-realismo, ni de dadaísmo siquiera —ni, por de contado, de ultraísmo ni estridentismo. Ni siquiera el apóstol futurista había lanzado su primer manifiesto sobre la imaginación sin hilo y las palabras en libertad.

De vacaciones en Monterrey, yo aplaudía con furor uno de aquellos discursos incongruentes del actor cómico español García Pajujo (hoy convertido en manso vecino de mi ciudad), donde ninguna palabra quería casar con la siguiente, y cuyo mejor párrafo acababa, tras una sonora tirada de incoherencias, con una invocación al “hipopótamo penitenciario”.

Y todavía varios años antes, recuerdo que un compañero de la Escuela Preparatoria me aturdía recitando a cada rato unas estrofas grotescas —pretendida imitación de la poesía “modernista”— que empezaban con este verso:

La estrofa corcelínea byroniana...

En los días de la Escuela de Derecho, vosotros, testigos ejemplares: Julio Torri, Mariano Silva ¿os acordáis de cierto camarada que tenía verdaderos accesos de epilepsia verbal? Mientras lo sujetábais por los brazos, como a víctima del demonio de las palabras, él entonaba a voz en cuello aquello de:

¡Hilaridad,

hija del buen parecer!

¿Qué vendrás, doña Soledad,

qué vendrás, qué vendrás a saber?

Y ahora me acuden aquellas extravagancias que oí recitar en casa —siendo muy niño— a Manuel José Othón, y que éste atribuía a cierto poeta espontáneo de Ciudad Lerdo:

Allá viene la trompa de Eustaquio,

con su vestido gris perla,

esperando audiencia,

sin sentir ningún placer.

Los civitalerdinos —o como se llamen los de allá— se dieron el gusto de costearle una edición privada.

Ya en el siglo XVIII tenían sus “rimas atroces”, sus “quintillas disparatadas”, cuartos de hora de asueto para descargar un poco la presión del vapor en las máquinas. Véanse éstas de Don Tomás de Iriarte:

En la Historia, de Mariana,

refiere Virgilio un cuento

de una ninfa de Diana

que, por ser mala cristiana,

fue metida en un convento

Salió Scipión Africano

a impugnar esta opinión,

publicando en castellano

una gran disertación

sobre el Caballo Troyano.

Y es curioso que Scipión el Africano haya tentado William Blake en aquel instante de locura:

—Ho ho! said Doctor Johnson

to Scipio Africanus...

Pero éstos eran como unos juegos inocentes, y la gracia estaba en el disparate erudito, en el anacronismo: burlas del tiempo y del espacio, que aún no se atrevían con la causa.

Así, en oleadas de ambiente indeciso, arriesgaba sus avances el nuevo dios.

V

Jehová se aburría divinamente.

—Me siento poeta —dijo al fin—. Sea la luz.

Y fue la luz. Y creó la tierra y los cielos, las aves, los peces, los camellos y el hombre. El hombre —Adán— recibió el encargo de poner nombre a los objetos de la creación. Cuando acabó de enumerarlos todos, siguió creando objetos con la palabra.

Y Jehová observó:

—Atajemos a Adán; de otra suerte, el mundo será pequeño para tanta creación, y el continente menor que el contenido, lo cual sería una anticipación peligrosa sobre mis doctrinas de extrema izquierda que, como lo mejor de mí mismo, dejo para el final.

Pero no pudiendo ya evitar Jehová que la palabra creara, inventó el ripio —que no engendra— y el enigma —que no concibe, aunque vive hinchado de sí mismo.

La palabra había alcanzado ya un atletismo cosmogónico peligroso. Su don de captación era ya, en algunos casos, absoluto. De aquí el hermetismo: quien posee el nombre del dios, posee al dios. Hay identidad entre el nombre y lo nombrado. Quien sabe mi nombre sustancial, ése dispone de mí a su antojo. Y de aquí —opina un iniciado— que Ivonne, Germaine y Georgette se resistan tanto a decirnos cómo las llaman en su pueblo y en la casa de su madre.

Luego conviene a la policía del universo que haya un límite, un instante en que la sobresaturación de energía haga estallar el fulminante de la palabra. Y de aquí los nombres sagrados que no pueden enunciarse sin que sobrevengan catástrofes: el nombre secreto de Alá entre los antiguos árabes, el nombre secreto de Roma, sólo conocido antes de unos pocos privilegiados, y perdido ya para los sabios modernos.

El horror al nombre recóndito tiene raíces milenarias en los hábitos lingüísticos de la humanidad —explica Meillet. Se puede nombrar a Eloín, pero no a Jehová: se puede usar el apodo, nunca el verdadero nombre, que haría estallar el universo. Este verdadero nombre queda escamoteado bajo el tetragrama elusivo: Y-H-W-H, especie de clave convencional para significar lo que sólo es lícito evocar desde lejos, lo que no podría escribirse ni leerse directamente. Cuando los antiguos hebreos encontraban esas cuatro letras, decían algo como: “el Señor”. Más tarde, al perderse el sentimiento de este pudor escriturario, se inventó, como lectura aproximada del tetragrama, el nombre de Jehová, nombre que no es más que una lectura equivocada según lo estamos viendo. Y todas las lenguas civilizadas aprendieron a llamarle “el Señor” a Dios, vestigio de la interdicción que un tiempo pesó sobre la palabra sagrada de los hebreos.

Así, pues, tenemos unas palabras que crean, otras que ni crean ni destruyen, y otras que destruyen —diríamos— a fuerza de mucho crear. Basta con enunciar una cosa para que exista, pero a condición de enunciarla bien —como en el Derecho Formulario. Crear es hablar o escribir bien. No crea todo el que habla o escribe. Y aquí empieza la discusión.

VI

De suerte que la palabra nos fue dada, primero, para apoderarnos de los objetos. Pero nosotros, con ella, hicimos, además, otros objetos nuevos. A esto se llama “creación”; es decir —en griego— “poesía”. Juntando dos nombres de objetos que no se dan juntos de por sí, los pobres objetos no pueden menos de obedecer al conjuro, y que dan atados por la palabra: de donde lo mismo han nacido los centauros, las sirenas y los dragones, que la Moral y la Métrica.

Paul Valéry, que no desperdicia oportunidad de ser inteligente, lo descubre todo en estas palabras de su Pequeña epístola sobre los Mitos:

Mito es el nombre de todo lo que no existe o no subsiste sino fundado, como única causa, en la palabra. No hay discurso por oscuro que sea, no hay conseja absurda ni conversación tan incoherente a los que no podamos al cabo atribuir algún sentido... Todo nuestro lenguaje está hecho de pequeños y fugaces sueños; y lo más hermoso es, precisamente, que a veces formemos pensamientos singularmente justos y maravillosamente razonables... Aun los que pretenden haber ido hasta el polo, lo han hecho empujados por motivos que son inseparables de la palabra... Todo instante cae a cada instante en lo imaginario... Lo falso sostiene a lo verdadero; lo verdadero tiene por ascendiente a lo falso... ¿Qué sería, pues, de nosotros, sin el socorro de lo que no existe?

VII

Cierto, oh dulce maestro de la rue de Rome: un tiro de dados no abolirá nunca el azar. Pero adviértase que el dado de las palabras, el que ahora estamos jugando —tentando a Dios— no sólo tiene seis caras, sino muchos miles de facetas: dado ojo de mosca, que en cada plano diminuto lleva inscrita otra intención a la ventura.

“Toute pensée émet un Coup de Dés”.

Parece que un humorista ha dicho que si diez millones de monos teclearan durante diez millones de años en diez millones de máquinas de escribir, uno de ellos acabaría por escribir el Discurso del Método. Parece que pretendía el sofista griego que arrojando letras al azar acabaríamos por componer la Ilíada. Pero yo recuerdo haber oído varias veces a nuestro Salvador Díaz Mirón aventurar, con mejor acuerdo —entre el coro de sus aturdidos admiradores— esta sugestiva casi-idea:

—Si yo compongo en tipos de imprenta una página del Quijote; si después desordeno los tipos; si luego me entretengo en arrojarlos como dados al suelo, encontraré millones y millones de arreglos casuales entre las letras, pero la página de Cervantes no será reconstruida nunca ¡nunca! por la casualidad. ¡Luego Dios existe!

El cálculo de probabilidades, estadística de lo infinito, viene así a darnos las paredes de la omnipotencia divina, o más bien, un atisbo de las confusas lontananzas de Dios. Y el lenguaje es, sin embargo, una sustancia tan misteriosa, que de cada tiro de dados —aunque las palabras sean absurdas, aunque las combinaciones de letras sean caprichosas— se levanta un humo, un vaho de realidad posible. No: nunca aboliremos el azar con el azar: no reconstruiremos el Discurso ni el Quijote: el pasado es el pasado, y no es revertible. Pero es ya tiempo de preguntarse si del azar mismo —después incorporado en la mente por un proceso evolutivo semejante a los que estudia la biología— no puede salir, desprenderse lentamente a modo de atmósfera, ese fantasma, esa nube que poco a poco enfrían los siglos hasta cuajarla en realidad sólida, palpable, familiar y casera. ¿Os habéis detenido a pensar en el inmenso paisaje de azares, de hallazgos felices, de mitologías errabundas, de supersticiones aberrantes, que se abre ante el modesto relámpago de cada fósforo encendido?

VIII

Hay horas en que las palabras mismas se alejan, dejando en su lugar unas sombras que las imitan. Los ruidos articulados (como el estribillo del “glatiñor” o el “Aire de Bracante” de mis ejemplos) acuden a beber un poco de vida, y se agarran a nuestra pulpa espiritual con una voracidad de sanguijuelas. Sedientas formas trasparentes —como las evocadas por Odiseo entre los cimerianos— rondan nuestro pozo de sangre y emiten voces en sordina. Quien nunca ha escuchado estas voces no es poeta.

De aquí, de estos ruidos verbales que aspiran a la categoría de expresiones, parte Rudolf Blümner para llegar a lo que él llama la Poesía Absoluta (“Die absolute Dichtung”), He aquí un fragmento de su canto Ango Laina, (publicado en Der Sturm, julio de 1921), Tiene algo de maldición bíblica, o como dice tan bien Jorge Luis Borges, algo de amenaza antigua:

Oiaí laéla oía ssísialu

Ensúdio trésa súdio míschnumi

la Ion stuáz

Blorr schjatt

Oiázo tsuígulu

Ua sésa masuó tülü

Ua sésa maschiató toro

Oí séngu gádse añdóla

Oí ando séngu

Séngu ándola

Oí séngu

Cádse

Ina

Leíola

Kbaó

Sagór

Kadó

..........

No puedo menos de confesar que presiento un mucho de fumistería en la estética de Blümner, cuando éste aconseja a sus posibles discípulos que no se dejen llevar por las aparentes facilidades del género, y que tengan por bien sabido que la poesía absoluta tiene sus leyes fijas y eternas, leyes que cada uno ha de descubrir por su cuenta! Y cada poema en sí —concluye Blümner— no es nada: lo importante es la recitación que de él se hace…

IX

Hasta los autores líricos suelen —o solían en otro tiempo— poner unos disparates rítmicos en el lugar de la copla todavía no escrita, a fin de que los cantores pudieran ir ensayando la tonada. A esto, en la jerga teatral de España, se llamaba “monstruos”.

Algún monstruo pudo quedar como letra definitiva, con la humorística presunción de pasar por griego: en el Teatro de Variedades, de Madrid, los Bufos Madrileños que dirigía Francisco Arderíus estrenaron, en 1866, una zarzuela de Eusebio Blasco, con música del Maestro Rogel —El joven Telémaco—, zarzuela en que Federico Ruiz Morcuende ha sorprendido el origen de la palabra “suripanta”, Esta palabra se usaría en adelante como equivalente popular de “mujer liviana”, y es como la abuela de la “bataclana” de nuestros días, Hé aquí la escena que nos importa:

CALIPSO — Sentaos; y vosotras, entre tanto

(dirigiéndose a las ninfas)

que mis huéspedes sacian su apetito,

cantad a su redor.

(A Telémaco),

¿Te gusta el canto?

TELÉMACO — No suele disgustarme, si es bonito.

CALIPSO. — Pues bien, empezad luego.

MENTOR. — Para más claridad, cantad en griego.

(Música)

CORO. — Suripanta-la-suripanta,

maca-trunqui-de somatén.

Sun fáribun- sun fáriben,

maca- trúpitem- sangasínen.

Eri-sunqui,

¡macatrunqui!

Suripantén...

¡Suripén!

Suripanta-la-suripanta,

melitónimen — ¡son-pen!

Claro antecedente de los coros que últimamente bemos oído en las revistas de Buenos Aires:

Cons- tan- ti-no- pla

ce-o-éne

ese-té

a-ene-té

i-ene-ó

pe-ele-á.

Todo esto recuerda los arrullos y frases rítmicas con que se adormece a los niños (“A la rórro-rórro, A la tortoró”); o aquéllas con que se les enseña a asociar los primeros sonsonetes bucales con los primeros movimientos de las manos: “Pon-pon-tata, mediecito pa la gata”. Los muchachos de México designan así al que ha de llevar el primer turno en el juego, señalando con cada pie rítmico a uno de los jugadores y adjudicando el turno al que se queda con la última sílaba:

Tin

marín

dedó

pingué

cúcara

mácara

pípiri

fue.

Y usan también este motivo, que vagamente pretende ser una numeración corrida del uno al once:

De una

de dola

de tela

canela,

zumbaca

tabaca

de vira-virón:

cuéntalas

bien

que las once

son[3].

Me figuro que no puede ser otro el efecto que produzca, en las mentes vírgenes de todo contacto con la Lógica de las escuelas, aquella terrible enumeración de las figuras del silogismo:

Barbara Celarent Darii Ferio

Cesare Camestres Festino Baroco

Darapti Disamis Datisi Felapton Bocardo Ferison

Bramantip Camenes Dimaris Fesapo Fresison,

sin contar con el misterioso “Baralipton”, cuya representación mental sería curiosa de estudiar en los laboratorios de psicología

X

Muchas novedades se descubren en los viejos libros de Lewis Carroll, nuestro precursor e incomparable maestro. En el país del espejo, Alicia encuentra un libro escrito en caracteres al revés, un libro en suma para ser leído en el espejo, donde hay aquella poesía: Jabberwocky, que comienza así:

ʼTwas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gímble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe

Casi todos los sustantivos, adjetivos y verbos de este poema pertenecen a una lengua de fantasía:

—Me parece muy bello —dijo Alicia— pero más bien difícil de entender. Sin embargo, me llena la cabeza de ideas, sólo que no sé precisamente de qué ideas se trata. En todo caso, una cosa es clara: que alguien da la muerte a algo.

XI

Ricardo Arenales, poeta de múltiples nombres, nacionalidad múltiple y también múltiple psicología, recordaba haber compuesto de niño, sin darse cuenta, este arreglo silábico que frecuentemente se sorprendía recitando en su interior:

La galindinjóndi júndi,

la járdi jándi jafó,

la farajíja jija,

la farajíja fó.

Yáso déifo déiste húndio,

dónei sopo Don Comiso,

¡Samalesita!l

En París, Toño Salazar (que no está seguro de no haber colaborado un poco con Arenales en la transcripción de este poema absoluto ¡tan anterior a Blümner!), solía recitarlo con una dicción impecable y fluida, desde la alegre “galindinjóndi” hasta la trágica “Samalesita”.

Es posible que de aquí tomara Mariano Brull la idea de componer una travesura silábica, que hizo aprender de memoria a sus dos niñas encantadoras. Y creedme que el efecto era irresistible cuando, en aquella sala donde solían oírse versos españoles del Romanticismo y de la Restauración, comparecía la mayorcita y, aceptando la broma con esa inmensa sencillez que tienen los niños, gorjeaba, dulce y llena de despejo —en vez de la fábula manida o los machacones versos de párvulos— esta verdadera canción de pájaro:

Filiflama alabe cundre

ala olalúnea alífera

alveolea jitanjáfora

liris salumba salífera.

Olivia oleo olorife

alalai cánfora sandra

milingítara girófora

zambra ulalindre calandra.

Di desde entonces en llamar “jitanjáforas” a las niñas de Brull, escogiendo para ellas la palabra más fragante del ramillete. Y ahora se me ocurre llamar “jitanjáfora” a esta manera de poema. Todos —a sabiendas o no— llevamos unas cuantas jitanjáforas escondidas como alondras en el pecho. Pero esto no es una razón para que las echemos a volar.

Tomado de la revista Libra. Buenos Aires, Gleizer, editor. Francisco Luis Bernárdez y Leopoldo Marechal, directores. Invierno, 1929, pp.5-22.

_-_De_verzoeking_van_de_heilige_Antonius_(ca.1500)_-_Lissabon_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga_19-10-2010_16-21-31.jpg)

Comentarios