Pero a mí me gustaba mucho la enseñanza... especialmente la enseñanza de esta clase, en la cual la mayoría de los estudiantes tenían que trabajar para vivir y valoraban su curso porque tenían que costeárselo con sus propios ahorros. Enseñar a gente así es muy lisonjero: la clase siempre está ávida de adquirir cualquier cosa que uno pueda darles, y el mero hecho de que lo deseen tanto le da a uno la impresión de poder darles todo lo que quieren.

Por mi parte quedaba más o menos en libertad para seguir adelante y enseñarles según mis propias ideas. Ahora, si se va a escribir, debe uno primero de todo tener algo sobre que escribir, y si un hombre empieza a enseñar composición inglesa, implícitamente se obliga a los estudiantes cómo tomar bastante interés en las cosas sobre las cuales hay que escribir. Pero es también imposible para nadie aprender a escribir a menos que también lea. Así, un curso de composición, si no es acompañado en alguna parte, a lo largo del plan, de un curso de literatura, debería asimismo dedicar un poco de tiempo a enseñar a la gente a leer, o al menos a interesarse en un libro.

Por lo tanto, empleé la mayor parte del tiempo lanzando ideas que pudieran o no pudieran ser importantes en la vida y en la literatura, dejándoles discutir sobre ello. Los debates eran mejores cuando incluían también la discusión de las ideas favoritas de los estudiantes, así que eran expresadas por escrito. Resultó que, aunque no todos tenían ideas, tenían todos un ansia definida de ideas y convicciones, desde el joven que escribía un tema sobre cuán feliz había sido un verano en que había logrado un trabajo de pintar una iglesia, a la sosegada ama de casa católica que se sentaba en una fila de en medio, mirándome con una sonrisa tranquilizadora y un aire de complicidad amistosa siempre que la discusión se acercaba a los bordes de la religión. Era una clase muy animada, en conjunto.

Pero sólo tenía que durar un trimestre. Y cuando se acercó enero, me dijeron en la oficina que iban a darme una clase de gramática pura y estricta en el período de la primavera.

La gramática era algo de que no sabía nada absolutamente, y sólo una vigilancia muy constante la había alejado de la vista en la clase de composición. Además, puesto que iba a ingresar en el monasterio en verano, me afirmé en la idea de que tenía que tomarme unas vacaciones últimas, y ya hojeaba libros sobre México y Cuba, procurando decidir dónde gastaría el dinero que ya no iba a necesitar para subsistir en el mundo.

Manifesté a los jefes de mi departamento que no podía enseñar gramática en la primavera porque quería prepararme para la vida del claustro. Me preguntaron qué me impulsaba a hacer tal cosa y tristemente movieron sus cabezas, pero no intentaron discutírmelo. Me dijeron que podía regresar si cambiaba de idea... lo que casi sonaba como si dijeran: “Te recuperaremos cuando te hayas desilusionado y hayas abandonado esta idea fantástica como un mal negocio”.

Ya que aún tenía algún dinero que me llegaba de la Universidad por mi subvención becaria, me inscribí en dos cursos de primavera. Uno de ellos era un estudio superior sobre Santo Tomás, con Dan Walsh, que acabó con dos de nosotros asistiendo a leer el De ente et Essentia en su habitación, en una casa dirigida por una anciana que había hecho una especie de carrera para sí albergando los New York Giants bajo su techo en la estación de baseball.

Mientras estaba aún dudando de si podría ir a México o sólo a Cuba, se presentó la Cuaresma a la vista, y lo dejé para después de Cuaresma. Después, un día que trabajaba en la biblioteca, empecé a sentir dolores en el estómago, fui a ver a un médico que me colocó en una mesa, golpeó en mi estómago y dijo, sin vacilación:

—Sí, la tiene usted.

—¿Apendicitis?

—Sí. Mejor es que se saque eso.

—¿Enseguida?

—Bien, podría. ¿Para qué esperar? Sólo tendría molestias con ella.

E inmediatamente llamó al hospital.

Bajé la escalera de piedra parda de la casa del doctor, pensando que estaría agradablemente en el hospital, con monjas cuidando de mí, pero al mismo tiempo ya tenía visiones de desgracias, accidentes fatales, deslices del cuchillo que me llevarían a la tumba... Recé muchas oraciones a Nuestra Señora de Lourdes y fui a mi casa de Perry Street a buscar un cepillo de dientes y un ejemplar del Paradiso del Dante.

Luego regresé a la parte alta de la ciudad. En la estación subterránea de la calle catorce había un borracho. Estaba realmente borracho. Echado en medio de los torniquetes, obstruyendo el paso de todos. Algunos le empujaron y le dijeron que se levantara y apartase de allí, pero él ni siquiera podía tenerse de pie. Pensé para mí mismo: “Si intento levantarlo y apartarle de allí, mi apéndice reventará y yo también quedaré echado allí en los torniquetes, junto a él.” Con mi nerviosismo templado por un cálido sentimiento agradable de presunción y complacencia, cogí al borracho por los hombros y lo levanté trabajosamente, apartándole de los torniquetes y apoyándole contra la pared. Refunfuñó débilmente en son de protesta.

Luego, felicitándome mentalmente por mi gran solicitud y caridad hacia los borrachos, crucé el torniquete y bajé para tomar el tren hacia el hospital de Washington Heights. Al mirar hacia atrás, por encima del hombro, desde el fondo de la escalera, pude ver al borracho que se arrastraba lenta y penosamente de nuevo hacia el torniquete, donde una vez más se echó y quedó tendido en medio de la entrada, obstruyendo el paso como había hecho antes.

Era de noche cuando salí de la estación a la parte alta de la ciudad y empecé a subir tramos de peldaños monumentales a lo alto del montículo en que se asentaba el Hospital de Santa Isabel. El hielo resplandecía en las ramas de los árboles y aquí y allá se desprendían carámbanos que caían y se quebraban en la calle. Escalé los peldaños del hospital, entré en la sala limpia y reluciente y vi un crucifijo y una monja franciscana, de blanco, y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Me sentía muy enfermo al cesar el efecto del éter, y me llené de punzadas por tomar un sorbo clandestino de agua antes de lo que debiera haberlo hecho. Pero una monja que estaba de servicio nocturno me trajo un vaso que sabía a lo que luego resultó ser: anisado. Me fortaleció considerablemente.

Después de eso, cuando pude comer de nuevo, empecé a incorporarme y a leer a Dante en la cama; el resto de los diez días fueron en verdad un paraíso.

Cada mañana, temprano, después de lavarme los dientes y haberme hecho la cama la enfermera, me quedaba acostado tranquilo, en feliz expectación del sonido de la campanilla que bajaba a la sala, y que significaba comunión. Podía contar las puertas por que entraba el sacerdote, a medida que se detenía en las diferentes habitaciones y salas. Luego, con las monjas arrodilladas a la puerta, venía a mi cama con él copón.

—Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodial animam tuam in vitam aeternam.

Y se iba. Se podía oír la campanilla desapareciendo corredor abajo. Bajo la sábana, mis manos se cruzaban tranquilamente con mi rosario entre los dedos. Era un rosario que John Paul me había dado por Navidad; como no sabía él la diferencia entre un rosario y otro, se había dejado engañar en alguna tienda piadosa y había comprado unas cuentas que parecían buenas pero que cayeron a pedazos en seis meses. Era una clase de rosario más apropiada para mirar que para usar. Pero el afecto de que era portador era tan fuerte como débil el rosario, y por ello, mientras las cuentas se mantuvieron unidas, las usé con preferencia a las cuentas de madera, fuertes, baratas y negras, hechas para trabajadores y ancianas lavanderas irlandesas, que había comprado por veinticinco centavos en el sótano de Corpus Christi durante la misión.

—¿Comulga usted cada día? —dijo el italiano de la cama próxima. Había cogido una fuerte pulmonía paleando nieve toda la noche para el WPA.

—Sí; voy a ser sacerdote.

—¿Ve ese libro? —le dije más tarde—. Es el Paradiso del Dante.

—El Dante —dijo el italiano. Se acostó en la cama con sus ojos fijos en el techo y no dijo más.

Esto de acostarse en la cama y ser alimentado, por decirlo así, con una cuchara, era más que lujo: estaba también lleno de significación No podía darme cuenta por el momento... y no quería; pero un par de años más adelante vi que todo esto expresaba mi vida espiritual de entonces.

Pues ahora, por fin, había nacido; pero era sólo un recién nacido todavía. Vivía, tenía una vida interior verdadera, pero débil y precaria. Todavía me criaba y alimentaba de leche espiritual.

La vida de la gracia, al fin, se había hecho, al parecer, constante, permanente. Débil y sin fuerzas como estaba, caminaba, no obstante, por el camino que era la libertad y la vida. Había encontrado mi libertad espiritual. Mis ojos empezaban a abrirse a la luz poderosa y constante del cielo, y mi voluntad aprendía por último a ceder al gobierno sutil, suave y amoroso de aquel amor que es la vida sin fin. Por una vez, por primera vez en mi vida, había sido, no días, ni semanas, sino meses, un extraño al pecado. Tanta salud era tan nueva para mí, que pudiera haber sido demasiada.

Me alimentaba no sólo de la leche racional de cada consuelo espiritual posible, sino que parecía no haber ningún beneficio, ninguna comodidad, ninguna felicidad inocente, hasta de orden material, que pudiera serme negada.

Así, me encontraba de pronto rodeado de todo lo que podía protegerme contra la turbación, contra el salvajismo, contra el sufrimiento. Por supuesto, mientras estuve en el hospital hubo algunos dolores físicos, algunas molestias muy pequeñas; pero, en conjunto, todo el que ha sufrido una operación ordinaria de apendicitis sabe que realmente es sólo una excursión. Y eso fue ciertamente para mí. Terminé todo el Paradiso, en italiano, y leí parte del Prefacio a la Metafísica de Maritain.

Pasados diez días salí para irme a Douglaston, a la casa donde mis tíos aún vivían y me invitaron a descansar hasta que pudiera valerme de los pies. Eso significaba dos semanas más de lectura sosegada y sin molestia. Podía encerrarme en la habitación que había sido antes el “cuchitril” de Pop, hacer meditaciones y rezar, como hice, por ejemplo, en la tarde del Viernes Santo. Por lo demás, mi tía deseaba hablar todo el día acerca de los redentoristas, cuyo monasterio había estado precisamente abajo en la calle cuando ella era una muchachita de Brooklyn.

A mediados de la semana de Pascua florida fui a ver a mi doctor; me quitó los vendajes y dijo que ya me encontraba bien para ir a Cuba. Pienso que fue en esa isla brillante donde la bondad y solicitud que me acompañaban a dondequiera que dirigiese mis débiles pasos alcanzaron su grado máximo. Sería difícil creer que nadie fuera tan bien cuidado como yo lo fui; nadie ha visto nunca una criatura terrenal guardada tan celosamente y tan eficazmente, querida, guiada, vigilada y dirigida con un cuidado tan atento y previsor como el que me acompañó en aquellos días. Caminaba a través de fuegos y ponía mi cabeza en las bocas de tales leones, que volverían blancos hasta los cabellos de la cabeza de un teólogo moral; todo el tiempo caminé en mi nueva sencillez y apenas conocí lo que había a mi paso, tan solícitos eran mis ángeles acompañantes en apartar los escándalos de la senda de mis pies y en poner almohadas bajo mis rodillas dondequiera que parecía que iba a tropezar.

No creo que un santo que hubiera sido elevado al estado de unión mística pudiera cruzar las calles peligrosas y lupanares de La Habana con una contaminación notablemente menor de la que parezco haber contraído yo. Sin embargo, esta ausencia de turbación, esta aparente inmunidad frente a la pasión o el accidente, era algo que yo daba por descontado en calma. Dios me daba un sabor de aquel sentido de propiedad a la cual la gracia da una especie de derecho en los corazones de todos sus hijos. Pues todas las cosas son de ellos y ellos son de Cristo y Cristo es de Dios. Poseen el mundo, porque han renunciado a la propiedad de cualquier cosa del mundo y de sus propios cuerpos, y han cesado de escuchar las injustas pretensiones de la pasión. Por supuesto, conmigo no se trataba de ninguna abnegación real. Si no escuchaba mis pasiones era porque, en el misericordioso beneficio de Dios, habían cesado de alborotar... por el momento. Despertaron, momentáneamente, pero sólo cuando estaba fuera de lugar peligroso, en una ciudad muy insípida y soñolienta llamada Camagüey, en donde prácticamente todo el mundo estaba en cama a las nueve de la noche y donde intenté leer la Autobiografía en español de Santa Teresa bajo las palmeras grandes y magníficas de un jardín enorme que tenía enteramente para mí.

Me decía que la razón de haber venido a Cuba era hacer una peregrinación a Nuestra Señora de Cobre. E hice, en verdad, una especie de peregrinación. Pero era una de aquellas peregrinaciones medievales que consistían en nueve décimas partes de vacaciones y una décima parte de peregrinación. Dios toleraba todo esto y aceptaba la peregrinación en los mejores términos en que pudiera interpretarse, porque ciertamente me rodeó de gracias por todo mi vagabundeo de Cuba, gracias de la clase que aún una persona sin espiritualidad profunda puede apreciar como tales; y esa es la clase de persona que era yo entonces y soy ahora todavía.

A cada paso que daba se abría un nuevo mundo de gozos, gozos espirituales, placeres de la mente, la imaginación y los sentidos en el orden natural, pero en el plano de la inocencia y bajo la dirección de la gracia.

Había una explicación natural parcial de esto. Estaba aprendiendo una cosa que no podía aprenderse completamente, excepto en una cultura que sea al menos exteriormente católica. Uno necesita el ambiente de catolicismo francés o español o italiano antes de que haya alguna probabilidad de una experiencia completa y total de todos los goces naturales y sensibles que desbordan de la vida sacramental.

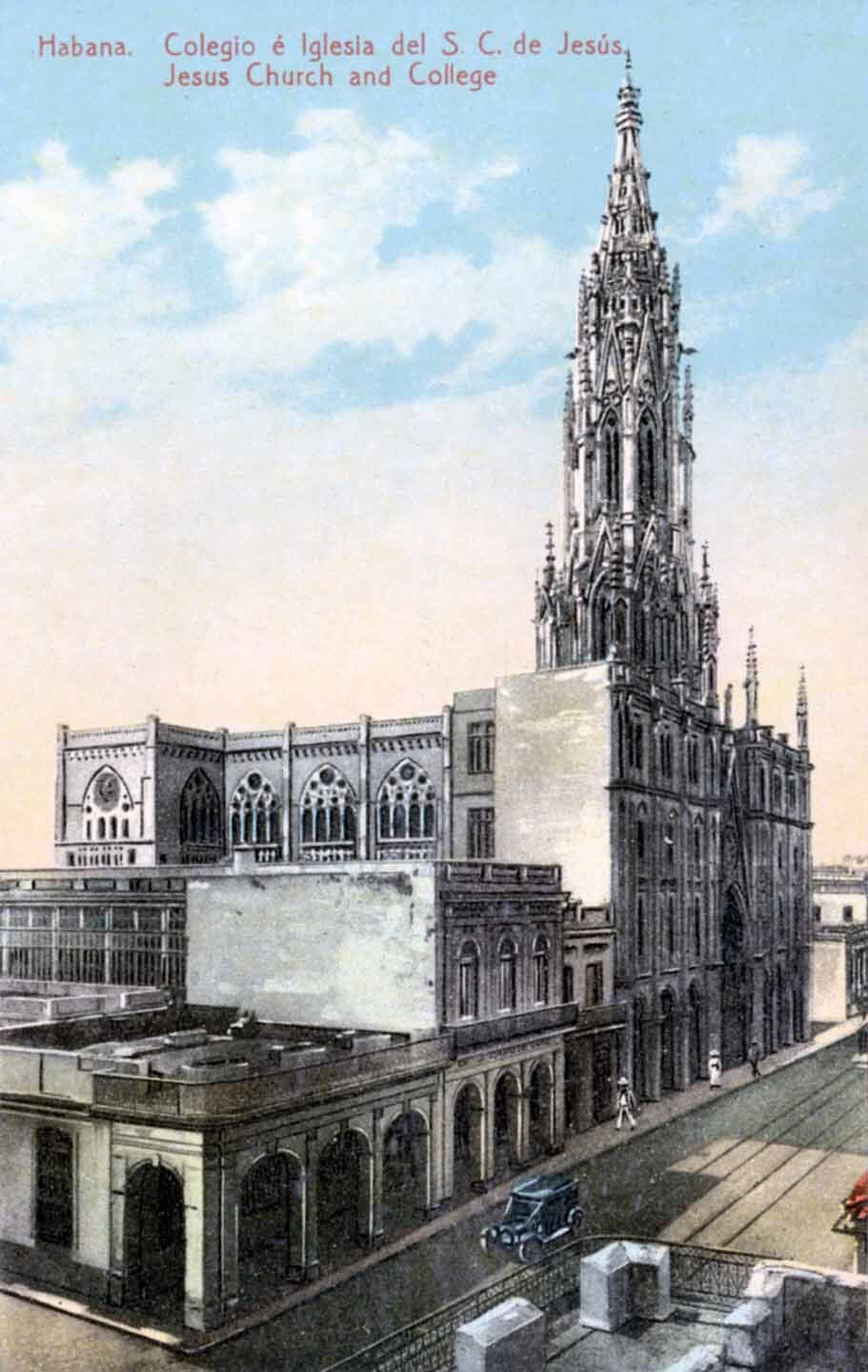

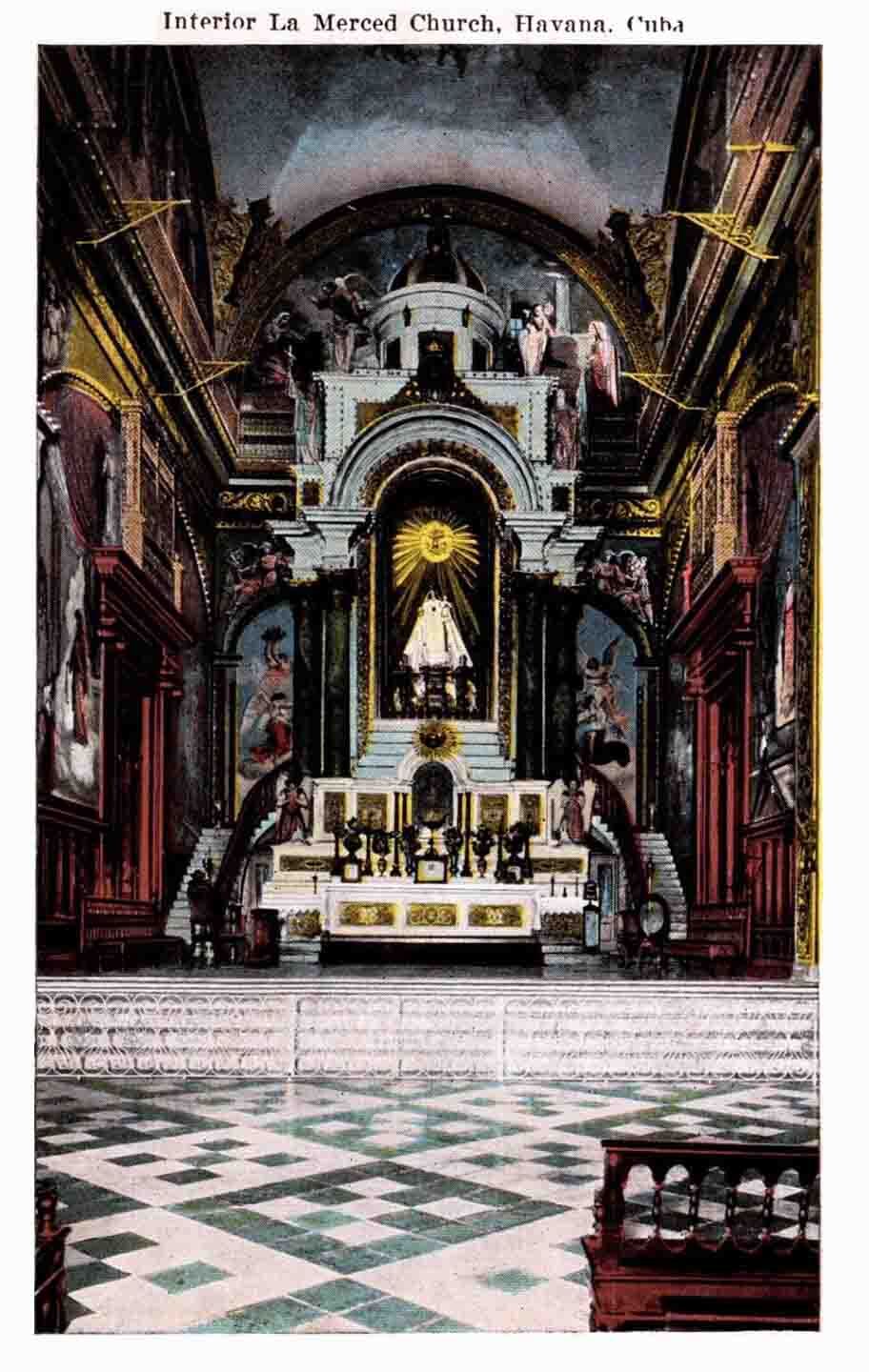

Pero aquí, a cada paso, encontraba el camino de iglesias grandes, frescas y oscuras, algunas de ellas con altares espléndidos reluciendo con retablos esculpidos o ricos de caoba y plata; maravillosos jardines rojos de llama florecían ante los santos o el Santísimo Sacramento.

En los nichos había aquellas encantadoras estatuas vestidas, aquellas virgencitas cinceladas, milagrosas y emotivas, cubiertas de sedas y negro terciopelo, entronizadas sobre altares mayores. Aquí, en capillas laterales, se encontraban aquellas pietas cargadas del impetuoso dramatismo español, con espinas y clavos, cuya sola vista atravesaba la inteligencia y el corazón, y por todo el ámbito de la iglesia había muchos altares dedicados a santos blancos y negros; en todos los rincones había cubanos en oración, pues no es verdad que los cubanos descuiden su religión... o no es tan cierto como complacientemente piensan los norteamericanos, basando sus juicios en las vidas de los jóvenes ricos y lívidos que vienen al norte desde la isla, a pasar sus días en el juego alto de los dormitorios de los colegios jesuitas.

Yo vivía como un príncipe en esa isla, como un millonario espiritual. Cada mañana, levantándome a las siete o siete y media y saliendo a la calle caliente de sol, podía encontrar rápidamente el camino de cualquiera de una docena de iglesias, iglesias nuevas o tan antiguas como el siglo diecisiete. Casi tan pronto como entraba por la puerta podía recibir la comunión, si lo deseaba, pues el sacerdote salía con un copón lleno de hostias antes de la misa y durante y después de ella... y cada quince o veinte minutos comenzaba una misa nueva en un altar diferente. Éstas eran las iglesias de las órdenes religiosas... Carmelitas, Franciscanos, los Agustinos americanos del Santo Cristo, o los Padres de la Merced... a dondequiera que me dirigiese había alguien dispuesto a alimentarme con la fuerza infinita del Cristo que me amaba y que empezaba a demostrarme, con una prodigalidad inmensa, sutil y generosa, cuánto me amaba.

Había mil cosas que hacer, mil maneras de hacer fácilmente una acción de gracias; cada cosa se prestaba a la comunión: podía oír otra misa, podía rezar el rosario, hacer las estaciones de la cruz o, si sólo me arrodillaba donde estaba, adondequiera que volviese los ojos veía santos de madera o yeso, o los que parecían ser santos de carne y sangre... y hasta los que no eran probablemente santos eran bastante nuevos y pintorescos para estimular mi mente con muchas significaciones y mi corazón con plegarias. Cuando abandonaba la iglesia no faltaban mendigos para ofrecerme la oportunidad de dar limosna, que es una manera fácil y sencilla de borrar pecados.

A menudo salía de una iglesia e iba a oír una nueva misa en otra, especialmente si el día era domingo, y escuchaba los sermones armoniosos de los sacerdotes españoles, cuya misma gramática estaba llena de dignidad, misticismo y cortesía. Después del latín, me parece que no hay lengua tan apropiada para la oración y para hablar de Dios como el español, pues es una lengua a la vez fuerte y ágil, tiene su precisión, tiene en sí la cualidad del acero, que le da la exactitud que necesita el verdadero misticismo y, empero, es suave, también, gentil y flexible, lo que requiere la devoción, es cortés, suplicante y galante; se presta, de modo sorprendente, muy poco a la sentimentalidad. Tiene algo de la intelectualidad del francés, pero no la frialdad que la intelectualidad toma en el francés; nunca desborda en las melodías femeninas del italiano. El español no es nunca un idioma débil, nunca flojo, aun en los labios de una mujer.

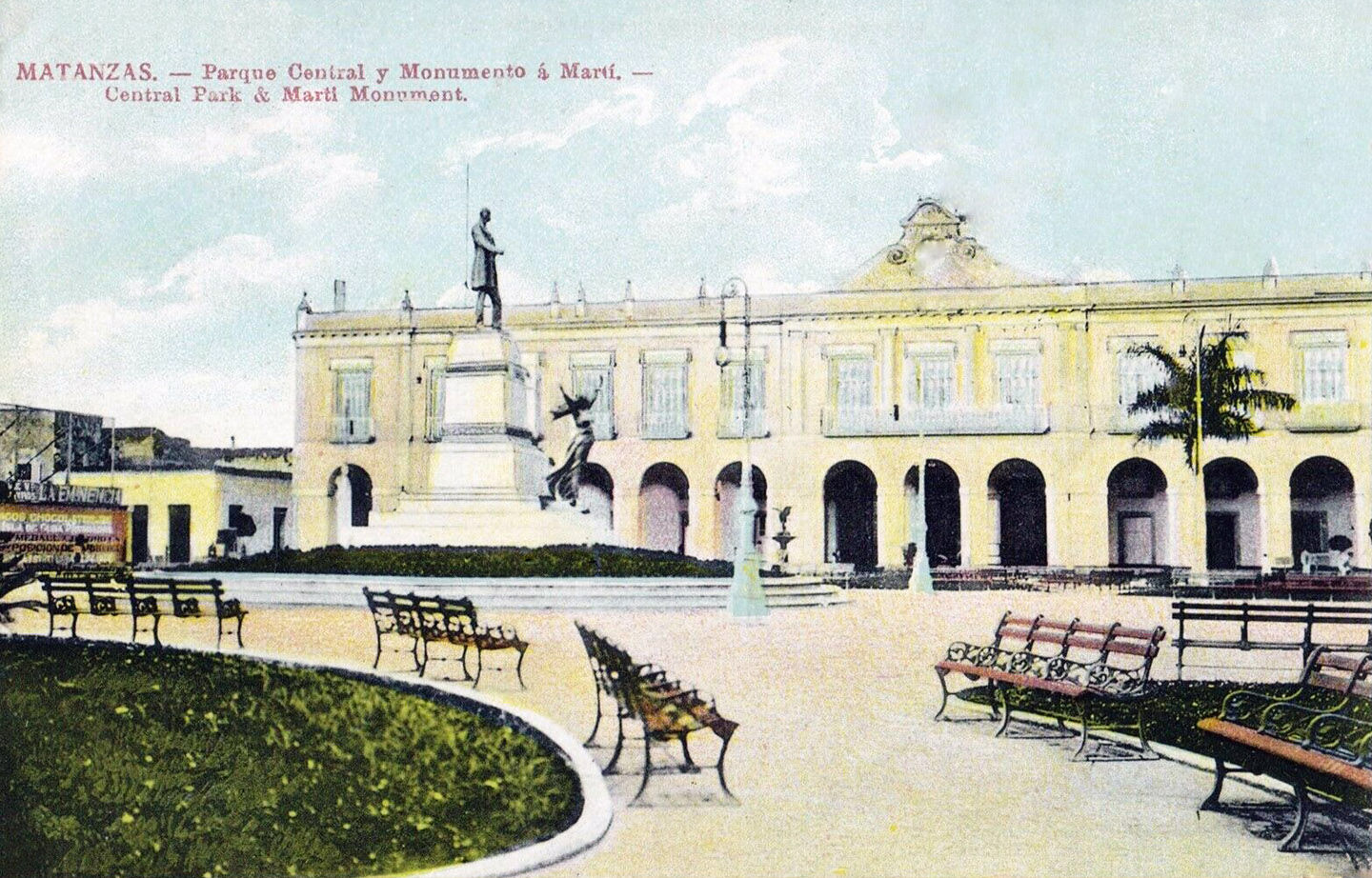

El hecho de que, mientras todo esto continuaba en el pulpito, hubiera cubanos tocando campanillas y voceando números de la lotería afuera en la calle, era una cosa indiferente. Para un pueblo que se supone que es excitable, los cubanos tienen una exagerada dosis de paciencia con todas las cosas que atacan los nervios norteamericanos y ponen frenéticas a las personas, como el ruido persistente y estridente. Pero, por mi parte, no hacía más caso de eso del que hacían los nativos. Cuando estaba saciado de oraciones, podía volver a las calles, paseando entre las luces y las sombras, deteniéndome a beber enormes vasos de jugos de fruta helados en los pequeños bares, hasta que regresaba a casa a leer a Maritain o Santa Teresa hasta la hora de almorzar. Luego me dirigí a Matanzas, Camagüey y Santiago... montado en un bárbaro ómnibus, a través de la campiña cubana gris aceitunada, llena de campos de caña de azúcar. Todo el camino recé rosarios y contemplé los grandes ceibos solitarios, esperando que la Madre de Dios se me apareciese en uno de ellos. Parecía no haber razón de que así no fuera, pues todas las cosas del cielo estaban sólo un poco lejos de mi alcance. Por eso me detenía a mirar, a mirar, semiesperanzado. Pero no vi aparecer a Nuestra Señora, bella, en ninguno de los ceibos.

En Matanzas me mezclé en el paseo donde toda la población daba vueltas y más vueltas alrededor de la plaza en el fresco de la noche, los hombres en una dirección y las muchachas en otra, e inmediatamente me hice amigo de cincuenta y una personas diferentes, de todas las edades. La noche acabó haciendo yo un largo discurso en español mal pronunciado, rodeado de hombres y muchachos, en una multitud abigarrada que incluía a los rojos de la población y a sus intelectuales, a los graduados de la escuela de los padres Maristas y algunos estudiantes de derecho de la Universidad de La Habana. El tema era la fe y la moral e hizo impresión, y, de rechazo, su aceptación por parte de ellos produjo una gran impresión en mí también, pues muchos de ellos se alegraban de que alguien, un extranjero, viniera a hablar de estas cosas, y oí a uno, que acababa de unirse a la multitud, que decía:

—¿Es católico ese norteamericano?

—Hombre —dijo el otro—, es católico, y un católico muy bueno. —El tono en que dijo esto me hizo tan feliz que, cuando fui a acostarme, no podía dormir. Estaba echado en la cama y miraba a través del mosquitero hacia las estrellas relucientes que brillaban sobre mí, viéndolas por la ventana del todo abierta, que no tenía cristales ni marco, sino sólo una gruesa persiana de madera contra la lluvia.

En Camagüey encontré una iglesia dedicada a la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, una pequeña imagen vestida, en una hornacina sombría: apenas podía uno verla. ¡La Soledad! Una de mis mayores devociones; no se la encuentra, ni se oye nada acerca de ella en este país, excepto que una antigua misión de California fue dedicada a ella.

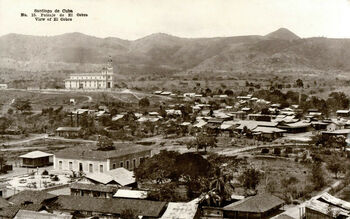

Finalmente, mi ómnibus marchó rugiendo a través de la llanura seca hacia la muralla azul de las montañas: Oriente, el fin de mi peregrinación.

Cuando hubimos cruzado la sierra divisoria y bajábamos por los verdes valles hacia el mar Caribe, vi la basílica amarilla de Nuestra Señora de Cobre, de pie en una prominencia, sobre los tejados metálicos del pueblo minero que emergía de las profundidades de una honda concavidad de verdor, defendida por peñascos y pendientes escarpadas cubiertas de matorral.

—¡Ahí estás, Caridad del Cobre! Es a ti a quien he venido a ver; tú pedirás a Cristo que me haga su sacerdote y yo te daré mi corazón, Señora; si quieres alcanzarme este sacerdocio, yo te recordaré en mi primera misa de tal modo que la misa será para ti y ofrecida a través de tus manos, en gratitud a la Santa Trinidad, que se ha servido de tu amor para ganarme esta gran gracia.

El ómnibus se abrió camino hacia abajo por la falda de la montaña, rumbo a Santiago. El ingeniero de minas que había subido en lo alto de la cordillera divisoria estuvo hablando todo el camino cuesta abajo en inglés, que había aprendido en Nueva York, contándome el soborno que había enriquecido a los políticos de Cuba y de Oriente.

En Santiago cené en la terraza de un gran hotel, frente a la catedral. Al otro lado de la plaza se hallaba el armazón de un edificio de cinco pisos que parecía como si hubiese sido resquebrajado por una bomba; pero el destrozo había ocurrido en un terremoto, no mucho tiempo antes. Hacía bastante tiempo para que los carteles de la valla que se había levantado delante tuvieran tiempo de haberse deshecho, y estaba pensando yo: acaso empieza a ser tiempo de otro terremoto. Miraba las torres de la catedral, dispuestas a balancearse y a caer encima de mi cabeza.

El ómnibus que me llevó a Cobre la semana siguiente era el más peligroso de todos los furiosos ómnibus que son el terror de Cuba. Creo que hizo la mayor parte del viaje a ochenta millas por hora sobre dos ruedas; varias veces pensé que iba a hacer explosión. Recé rosarios todo el camino hacia la capilla, en tanto pasaban los árboles como una gran mancha verde amarilla. Si Nuestra Señora hubiera intentado aparecérseme, probablemente ni siquiera habría alcanzado un reflejo de ella.

Subí por la senda que contorneaba el montículo en que se asienta la basílica. Entrando por la puerta, quedé sorprendido de que el suelo fuera tan reluciente y la casa tan limpia. Estaba en el fondo de la iglesia, junto al ábside, en una especie de oratorio detrás del altar mayor, y allí, encarándose conmigo, en una pequeña capilla, estaba la Caridad, la virgencita alegre y negra, cubierta con una corona y vestida con magníficos ropajes, que es la Reina de Cuba.

No había nadie más en el local sino una piadosa sirvienta de mediana edad, con vestido oscuro, que estaba ansiosa por venderme una porción de medallas; me arrodillé delante de la Caridad e hice mi oración y mi promesa. Me deslicé en la basílica después de eso, me arrodillé donde podía ver a la Caridad y donde podía estar realmente solo y rezar, pero la piadosa mujer, impaciente por hacer su venta, o acaso temerosa de que yo pudiera hacer alguna mala pasada en la basílica, vino a atisbar por la puerta.

Desilusionado y resignado me levanté y salí a comprar una medalla; recibí alguna moneda suelta para los pobres y me marché, sin tener ocasión de decir todo lo que quería a la Caridad ni llevar muchas noticias de ella.

En el pueblo compré una botella de una especie de gaseosa y me detuve debajo del techo metálico de la entrada de la tienda del pueblo. En alguna parte, en una de las chozas, con un armonio, se tocaba Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Regresé a Santiago.

Pero cuando estaba en la terraza del hotel, almorzando, la Caridad del Cobre tuvo una palabra que decirme. Me entregó una idea para un poema que se compuso tan suave, fácil y espontáneamente en mi espíritu, que todo lo que tuve que hacer fue acabar de comer, subir a mi habitación y pasarlo a máquina, casi sin una corrección.

Así que el poema resultó ser ambas cosas: lo que tenía que decirme y lo que yo tenía que decirle. Era una canción para la Caridad del Cobre; era, por lo que a mí se refiere, algo nuevo, el primer poema verdadero que jamás había escrito o, de cualquier manera, el que me gustó más. Señalaba el camino a otros muchos poemas; abría la puerta y me hacía tomar un rumbo cierto y directo que había de durar varios años. El poema decía:

Las blancas muchachas elevan

sus cabezas cual árboles,

las negras muchachas reflejos

de flamenco en las calles lanzan.

Las blancas muchachas entonan

con notas de agua cristalina,

las negras muchachas conversan

en bajos sones como el barro.

Las blancas muchachas extienden

sus brazos como nubes,

las negras muchachas sus ojos

cierran cual alas:

ángeles dóblanse hacia abajo

como campanas;

ángeles miran hacia arriba

absortos cual muñecas,

porque del cielo las estrellas

esplenden en un escenario;

y del mosaico, que es la tierra,

todas las piezas

suéltanse como pájaros

y levantan el vuelo.

Cuando regresé a La Habana descubrí algo más también, algo ampliamente más importante. Fue algo que me hizo comprender, de pronto, no sólo intelectual, sino experimentalmente, la verdadera inutilidad de lo que había esperado casi deliberadamente: las visiones en los ceibos. Esta experiencia abría otra puerta, no un camino a una manera de escribir, sino un camino hacia un mundo infinitamente nuevo, un mundo que estaba fuera de este mundo nuestro por entero y que infinitamente lo trascendía, que no era un mundo, sino que era Dios mismo.

Estaba en la iglesia de San Francisco, de La Habana. Era domingo. Había ido a comulgar en alguna otra iglesia, creo que en El Cristo, y ahora había venido aquí a oír otra misa. El templo estaba atestado de gente. En el frente, delante del altar, había hileras y más hileras de niños, apiñados. No recuerdo si eran de la primera comunión o no; pero eran de esa edad. Estaba lejos, en la parte de atrás de la iglesia, pero podía ver las cabezas de todos aquellos niños.

Llegó la hora de la consagración. El sacerdote elevó la Hostia, luego el cáliz. Cuando depositó el cáliz en el altar, de repente un fraile, con su ropa parda y cordón blanco, se levantó ante los niños y a la vez todas las voces de éstos rompieron a cantar: —Creo en Dios Padre...

“Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra...

El Credo. Pero aquel grito, “ ¡Creo en Dios! ”, era alto, vibrante, espontáneo, alegre, triunfante; era una gran aclamación que salía de todos aquellos niños cubanos, una gozosa afirmación de fe.

Luego, tan pronto como la aclamación, y tan definida, mil veces más brillante, se formó en mi espíritu una conciencia, una intelección, una comprensión de lo que acababa de celebrarse en el altar, en la consagración: de la consagración en una forma que Le hizo pertenecerme.

¿Pero qué cosa era esta conciencia? ¡Era intangible y, sin embargo, me hirió como un rayo! Era una luz tan brillante que no tenía comparación con ninguna luz visible, y tan profunda y tan íntima que parecía como una neutralización de todas las experiencias menores.

Sin embargo, lo que más me impresionó fue que esta luz era en cierto sentido “ordinaria”... era una luz (y esto es lo que me suspendió el aliento) que se ofrecía a todos, a todo el mundo, y no había fantasía ni cosa extraña en ella. Era la luz de la fe intensificada y reducida a una claridad extrema y súbita.

Era como si yo hubiese sido de repente iluminado siendo deslumbrado por la presencia de Dios.

La razón de que esta luz deslumbrara y neutralizara era que no había y no podía haber, simplemente, nada en ella de sentido e imaginación. Cuando la llamo luz es una metáfora que empleo, mucho tiempo después del acontecimiento. Pero en el momento, otra cosa abrumadora de esta conciencia era que anulaba todas las imágenes, todas las metáforas, y cortaba toda la madeja de especies y fantasmas con que naturalmente elaboramos nuestro pensamiento. No hacía caso de ninguna experiencia de los sentidos para dar directamente al corazón de la verdad, como si se hubiera establecido un súbito e inmediato contacto entre mi entendimiento y la Verdad que ahora en realidad estaba física y sustancialmente delante de mí, en el altar. Pero este contacto no era algo especulativo y abstracto: era concreto y experimental y pertenecía al orden del conocimiento, sí, pero más todavía al orden del amor.

Otra cosa sobre ella es que esta luz estaba muy por encima y más allá del nivel de cualquier deseo o apetito de que jamás hubiera sido yo consciente. Estaba purificada de toda emoción y limpia de todo lo que tuviera sabor de anhelos sensibles. Era amor tan puro y directo como la visión, y volaba rectamente a la posesión de la Verdad que ella amaba.

El primer pensamiento articulado que vino a mi mente fue:

—El Cielo está aquí, enfrente de mí. ¡El Cielo, el Cielo!

Duró sólo un momento; pero dejó un gozo intenso, una paz pura y una felicidad que duraron horas, y fue algo que nunca he olvidado.

Lo extraño de esta luz era que aunque parecía tan “ordinaria”, en el sentido que he indicado, y tan accesible, no había manera de volverla a poseer. De hecho, no sabía siquiera cómo empezar a reconstruir la experiencia o traerla de nuevo si lo quería, excepto haciendo actos de fe y amor. Pero fácil era de ver que no podía hacer nada para dar a ningún acto de fe esa cualidad peculiar de evidencia súbita: era un don y tenía que venir de alguna otra parte, de más allá y por encima de mí.

No obstante, que nadie piense que por esta luz que un día se me apareció en la misa, en la iglesia de San Francisco de La Habana, tuviera yo la costumbre de entender las cosas así claramente, o que estuviera muy adelantado en la oración. No, mi oración continuaba siendo principalmente vocal. La oración mental que hacía no era sistemática, sino la oración meditativa y afectiva más o menos espontánea que venía y marchaba, según mi lectura, aquí y allá.

El Camagüey agradece a Reynaldo García Blanco la posibilidad de publicar este texto.

Tomado de Thomas Merton: La montaña de los siete círculos. Traducción Aquilino Tur. Editorial Sudamericana, 1948.

Comentarios

El Camagüey

1 añoHemos rastreado momentos en los que Thomas Merton menciona a Camagüey en sus diarios. September 14, 1947. Feast of Holy Name of Mary. Day of Recollection The Usages say it is winter. The weather obligingly got a little cooler so that the sky is clear enough to suggest autumn. This week I am servant of the Refectory because there is no laymen’s retreat. The priests of the Archdiocese are here during the week and they do their own reading. The Archbishop was here and Reverend Father asked him about all those books of ours (Fr. Raymond’s, too) he is supposed to have been censoring for the last year, and he just smiled and said nothing. But it is a day of Recollection. More objectivity in my spiritual life. Asked St. Francis for it, some of his concentration on Christ! The Feast of his Stigmatization coincides for us with the transferred Feast of the Exaltation of the Holy Cross this year (no it doesn’t!!). Read some of that marvelous VIIth Chapter of St. Bonaventure’s Itinerarium-Christ on the cross the only entrance, the via [way], the ostium [door] to pure contemplation. His poverty coincides, for me, with solitude. La Soledad! [Our Lady of Solitude] I remembered her. Bishop Davis of San Juan, P.R., was here and happened into the vault and looked at some of the books, and it suddenly occurred to me to ask him about the devotion to La Soledad, which I remembered since Camagüey [Cuba], 1940. He said he would get one of his priests to dig up something for me. But even if he should forget, something has reawakened me. Tomorrow in the Roman calendar, Our Lady of Sorrows. La Soledad! My whole interior life is summed up in you. No need to talk about it, live it to console you. Empty myself of all things to be poor and desolate with you. Look for you in your almost impenetrable solitude. Your loneliness is all my friendship, your desolation becomes my life. La Soledad! I give you myself, my desires, my thoughts, my life. I am the orphan given to you in exchange for your Christ in His Passion-and to have me instead of Him is being infinitely worse than alone-yet you have desired this solitude in order to love me in it and bring me, in it, to the perfect likeness of Jesus by your love, by your sorrow, by your solitude. O Lady, your terrifying sorrows should frighten us more than anything. They are frightful beyond comprehension, and yet I dare to love you most in your loneliness, in your absolute dereliction, even though I am the cause of it and cannot assuage it. But I dare to love you because you have suffered this in order that I may love you, and you want me to love you mutely and helplessly in your solitude. Haec requies mea in saeculum saeculi. [This is my rest for ever and ever (Psalms 131:14)], to seek to console you by having Christ living in me, for He is my love for you. He is the one who burns my heart for you, Soledad! AVE MARIA! (El Camagüey agradece a Ismael Fuentes Elías la posibilidad de acceder a los diarios de Thomas Merton. En breve publicaremos otros fragmentos.)

Yamila Ferrá Gómez

6 mesesExcelente, gracias