El San Juan de 1817 fue inolvidable para doña Josefa Jáuregui, no porque hubiera sido una de las madrinas en los rústicos torneos organizados por los caballeros, ni porque, como correspondía a la esposa de un intendente, hubiera sido invitada a los más exclusivos saraos, incluido el que celebró don Santiago Hernández y Rivadeneira, a quien la Corona acababa de hacerle la merced del título de conde de Villamar. No, todo eso palidecía ante el recuerdo de aquel desdichado paseo de la Plaza de Armas. No debió salir de su casa aquella tarde. ¿Por qué iba a merecer aquel instante que dividió en un antes y después su vida? Ese momento atroz en que aquel individuo, sin lugar a dudas un criollo oculto bajo el disfraz de mamarracho, se acercó a su coche y a boca de jarro —pero lo suficientemente alto para que lo escucharan aquellas otras señoras, siempre tan maledicientes, de los alcaldes ordinarios e inclusive la muy pretenciosa esposa de don Juan Tomás O’Reilly, recién nombrado alguacil mayor del Tribunal de la Santa Inquisición en la villa— le gritó aquel insulto, ¡aquella calumnia, Dios mío! y seguir tan fresco sin atender a lágrimas, sollozos ni vahídos.

No, aquello no quedaría impune. No era posible castigar al culpable, podía ser cualquiera, irreconocible como estaba entre aquellos tiznes y yaguas, pero se podía ir a la raíz. Bastó con que el esposo de la agraviada, el intendente de Ejército y Hacienda, don José de Vildósola y Gardoqui, escribiera al capitán general, don Juan Ruiz de Apodaca. Demasiado harto estaba el mandatario en La Habana de reprimir toda traza de liberalismo tras la vuelta al gobierno absoluto de su majestad Fernando VII, el Deseado, para tolerar tales desórdenes. La respuesta no se había hecho esperar, el 27 de agosto estaba ya firmada la prohibición definitiva de celebrar el San Juan en Puerto Príncipe. Nunca más.

Creyeron por entonces los principeños que se trataba de una de esas medidas efímeras que se disolvían en el aire tras la alharaca de su promulgación. Esta vez no fue así. Pasaban años y lustros y los bandos seguían firmes: prohibidas las carreras a caballo, prohibido disfrazarse, prohibidos los voceos y las bromas... era intolerable que costumbres tan antiguas se hubieran borrado de un plumazo por la susceptibilidad de una señora española que tomó a mal lo que acá era un hábito: el gritar, bajo la protección de una máscara, verdades y mentiras mezcladas, que no se podían decir a rostro descubierto. Había que hacer algo.

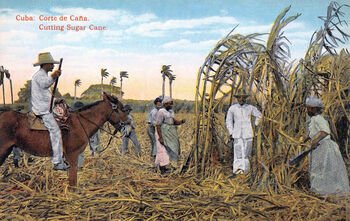

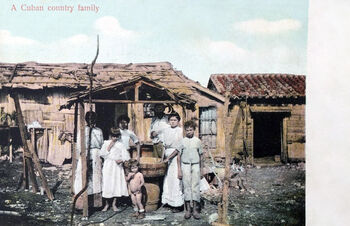

El San Juan era una vieja tradición principeña que unos hacían remontar al siglo XVIII y otros consideraban mucho más vieja. En la primavera, una vez concluidas las transacciones de ganado vacuno, principal fuente económica del territorio, los hacendados, encomenderos, peones o simples ociosos se dedicaban a festejar de manera rústica el final de un ciclo de laboreo. A pesar de su nombre genérico, no se trataba de una fiesta religiosa, sino profana, que se ubicaba de manera estable entre las celebraciones católicas de san Juan Bautista (24 de junio) y san Pedro (29 de junio), aunque muchas veces su extensión era mayor.

Los ganaderos acostumbraban a entrar a la población emulando en su destreza como jinetes, era habitual que lo hicieran por una vía conocida desde entonces como calle del San Juan o de las Carreras[1]. Ya en la villa, se dedicaban a celebrar torneos, bailes, paseos, meriendas y “asaltos” o visitas que eran pretextos para cenas abundantes. El disfraz más común era el de “mamarracho”, que consistía simplemente en cubrirse el cuerpo con petates o yaguas, y pintarse o tiznarse el rostro con almagre o carbón.

Gaspar Betancourt Cisneros, en un curioso artículo, describe estos elementales festejos:

En el mes de junio es ya a mediados de la estación lluviosa. Entonces nuestra gente campesina anda mucho a caballo: es el tiempo oportuno de recoger ganados, pastorearlos, conducirlos a los corrales, contarlos y beneficiarlos: y se necesita engordar los caballos, correrlos, amaestrarlos para ese servicio de las fincas. Júntanse los montunos de las haciendas inmediatas: ayúdanse mutuamente a los trabajos del pastoreo, recogida, encierro en los corrales, marcas de señal y letra de propiedad de los ganados. He aquí pues formada una trullada o pandilla que corren, vocean, cantan, se provocan, se desafían, se alientan a la carrera, a la destreza y la agilidad ecuestre; y aquí el origen, para mí, del San Juan, y la elección de la época. Esto pasó del campo a las inmediaciones, y después a la ciudad misma conservando en algunas cosas las huellas de su cuna; pues como luego lo verá vd. la imitación de las operaciones del campo hacía parte de la diversión de la ciudad[2].

Las diversiones parecían reducirse a las carreras hípicas, las bromas y vejaciones de las que eran objeto personas de todas las clases sociales:

Era todo un saltar de la cama, almorzar o no, ir al pesebre o patio, ensillar el caballo, salir a la calle a dar carreras, gritos desaforados, provocar a los mirones, invitarlos, llevárselos, burlarse de las viejas, decirse sendas claridades, al feo, feísimo, al tonto, tontísimo, al plebeyo, plebeyísimo [...] Lo cierto es que las frases usuales y de estilo eran las más groseras, y a veces obscenas, y que nuestros buenos abuelos y abuelitas las pronunciaban, oían y celebraban como un chiste del escudero de don Quijote[3].

Otro hábito de esos tiempos era la “caza del verraco” en que unos individuos, disfrazados de monteros, daban caza a otro, que hacía de “verraco”, no sólo por las calles de la villa, sino en el interior de cuanta casa encontraran abierta a su paso, con el consiguiente desorden que alguna vez concluyó en hechos sangrientos.

El ambiente se hacía ligeramente más refinado a partir de las cuatro de la tarde, cuando se producía el paseo de las damas y los galanes a caballo, todos —señoras, jinetes y cabalgaduras— emulaban por lo vistoso de sus adornos. En la noche se celebraban bailes en las casas de los vecinos principales o en ciertos barrios, adornados con ramas e iluminados con antorchas.

Cansados los vecinos de Puerto Príncipe de la prolongada suspensión de estas fiestas, lograron que el Cabildo elevara en 1824 una solicitud al Tribunal de la Real Audiencia para remover la prohibición, alegando que existían las condiciones para mantener bajo control las diversiones. Nada se logró durante una década, pues contaban con la oposición de las autoridades, representadas por el conde de Villamar y el fiscal de lo Civil, Francisco Ramón Hernández de la Joya, quienes convirtieron el asunto en un problema político, pues se quiso ver en los partidarios del San Juan a simpatizantes del período “constitucionalista”, a los que los representantes del absolutismo debían mantener a raya. Estos elementos lograron, inclusive, que el capitán general Miguel Tacón publicara una circular, el primero de agosto de 1834, en la que ratificaba la prohibición, bajo el pretexto de que no estaban permitidos los bailes de disfraces, a pesar de que ya habían sido autorizados algunos en La Habana.

En lo que el asunto se resolvía, algunas personas del pueblo, de las que no podían acudir a la Audiencia ni al capitán general, decidieron “sanjuanear” por su cuenta y necesitaban para ello algún disfraz fácil de llevar y de desaparecer si topaban con algún celador de policía. La solución de los rebeldes fue muy ingeniosa. El Lugareño explica de manera muy viva cómo surgieron los ensabanados, que llegarían a convertirse en uno de los elementos más peculiares de estas fiestas:

Temeroso el gobierno de que el disfraz de las máscaras por la noche pudiera perjudicar el orden público, ó acarrear algunas desgracias, prohibió enmascararse. El pueblo, nunca bastante saciado de su diversión, y acostumbrado a usar el San Juan de noche, buscó un medio ingenioso de eludir la prohibición, y lo encontró en las sábanas, manteles, cortinas y cuantos lienzos le vinieron a las manos. La sábana o colcha de una cama es un mueble con el cual puede uno cubrirse de pies a cabeza; es un mueble quitadizo, mueble que de un golpe se presenta colgado al brazo como una toalla que se lleva al río, o a casa de la lavandera, quedando la persona en trage (sic) casero y burlada la prohibición graciosamente[4].

Mas los criollos no eran fáciles de desanimar y lograron que el procurador a Cortes, José Serapio Mojarrieta, promoviera en Madrid, ante la reina María Cristina, la restitución de los festejos. Éste obtuvo un oficio, firmado el 24 de septiembre de 1835, por el secretario de lo Interior, Ángel Vallejo, en el que se autorizaban las celebraciones. Aunque las autoridades insulares quisieron hacer resistencia, un documento que tenía el visto bueno de la Reina Gobernadora no era fácil de desconocer y el propio Tacón tuvo que ceder. La Real Orden fue publicada en la Isla, el 4 de diciembre, para júbilo de los lugareños. El San Juan había regresado para quedarse... aunque ahora más moderado y sujeto al reglamento que las autoridades fijaran en los bandos correspondientes.

Los bandos conservados de esa época prohíben las carreras a caballo en el centro de la población y destinan áreas periféricas de la ciudad para ese fin, se mantiene la expresa negativa para el uso nocturno de máscara o disfraz que oculte el rostro, lo que incluye a los ensabanados, a la vez que hace la aclaración, que llegaría a hacerse habitual, de que los trajes usados no pueden copiarse de los de las corporaciones eclesiásticas, civiles y militares y no pueden ser ofensivos al pudor y la honestidad, ni se tolera el uso de ningún tipo de armas.

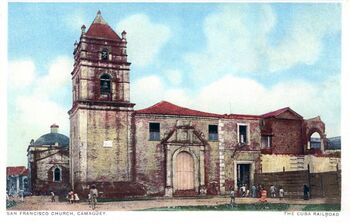

Se estableció, además, la ruta oficial para el paseo de los carruajes, uno de estos bandos indicaba: “[...] seguir la dirección de la iglesia Parroquial Mayor al Hospital de San Juan de Dios, de éste al convento de San Francisco, de allí a la parroquia de la Soledad, seguir al convento de Las Mercedes y volver al punto primero”[5]. Poco a poco las diversiones van refinándose, bajo la influencia del carnaval europeo, con sus comparsas y disfraces de carácter histórico o novelesco.

Mas los ensabanados, a pesar de las nuevas libertades, habían llegado para quedarse y durante más de un siglo invadieron las calles principeñas, con sus sustos y bromas, no más refinadas que las de los antiguos mamarrachos. La más simple referencia a ellos ponía los cabellos de punta a don Domingo del Monte, quien escribió unos años después, poniendo entre los ejemplos de la rusticidad de la vida principeña esas fiestas donde “aun el día de hoy se substituye a las máscaras y domingos de Carnaval por una sábana, colcha o mantel sucio en los días de san Juan y san Pedro, y anda la gente ensabanada por calles y plazas a manera de locos sueltos, o de enfermos huidos de un hospital”[6]. No mucho mejor debió ser la visión que de ellos tuviera doña Josefa Jáuregui, suponiendo que aún anduviera por estas tierras.

Tomado de Leyendas y tradiciones del Camagüey. Tercera Edición. Editorial Ácana y Editorial Letras Cubanas, , Camagüey, 2006, pp.44-51.

Comentarios

Marisol Socias Zaldivar

9 mesesInteresante historia principeña.El colectivo selecto hace gala de dedicacion y buen gusto en la selección de los temas.Felixidades desde la Habana