Uno de los maridos ejemplares que mamá me señalaba siempre era el Sr. Betancourt. Yo le conocí desde pequeña porque él frecuentaba mi casa con asiduidad, sentándose en un sillón cómodo de mimbre, fumando un tabaco y leyendo en los intervalos que le dejaba mamá por los quehaceres, el periódico del día. A mí me parecía que yo había asistido al desarrollo de su existencia en el pasado y le veía ya de mozo, cortejando muchachas, ya de hombre serio, eligiendo esposa. Mamá me había referido tantos pormenores de aquella vida, que yo la reconstruía y empatándola con la del presente formaba una sola pieza que analizaba entre mis manos.

Siempre encontré su carácter pleno de virtudes. Allá por los catorce años, trabajó por mejorar las condiciones de su vida y más tarde, a los veinte, empezó a ganar dinero en el comercio de víveres finos.

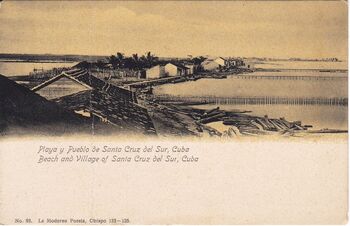

El cuento, tal como fuera publicado en Social. (Adviértase una errata en el primer apellido de la autora.)

Mamá me relataba como él, a pesar de la moral comercial de los hombres, no quiso enriquecerse de improviso y en una ocasión de grandes especulaciones con el arroz, mantuvo precios bajos. El Ayuntamiento del pueblo, reconociendo su equidad, le dio título de hijo predilecto. El aceptó con júbilo y después ganó más dinero.

Por esta época fue cuando enviudó la señora Nana. Quedó de cuarenticinco (sic), pero al decir de las gentes, muy apetitosa. Plena de carnes, airosa y gentil, era, indudablemente, una encantadora mujer. Además, la señora Nana poseía cuantiosos bienes que le dejó su esposo, enamorado de ella, hasta el momento de morir.

Entonces el señor Betancourt se decidió a cambiar de estado. Nada mejor, le dijo mamá, cuando ella consultó. La señora Nana es una mujer virtuosa que le hará feliz a pesar de ser mayor que usted quince años. Ella está bien conservada y parece de veinticinco. Cásese, amigo mío —concluyó— y sea usted un hombre completo.

Celebráronse las bodas a media noche, entre un grupo de íntimos. Mamá estaba cerca de la novia, ayudándola a prender la mantilla de encaje negro y abrochándola el traje. La señora Nana, en un momento de exaltación, besó a mamá y con lágrimas abundantes le dijo que había hecho una promesa a San José.

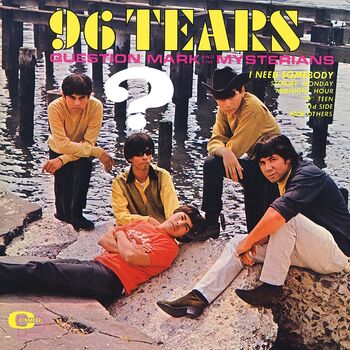

Portada de la revista Social donde apareció este texto.

—Oh, Santo mío —dijo ella conmovida—, tú que en los amores fuiste casto, ¡conserva siempre fiel a mi marido!... Yo, en cambio, te ofrezco desde esta misma noche una vela de sebo siempre encendida! Para siempre —repetía con las manos juntas sobre el pecho— si lo conservas fiel!

Mamá la estrechó entre sus brazos y calmó sus inquietudes. Ella conocía bien al señor Betancourt y sabía que era incapaz de infidelidad conyugal.

—Por Dios, no dude usted —decía mamá—, él será un buen marido…

Efectivamente, cumplióse el pronóstico, la vela siempre encendida delante del santo, probaba el excelente proceder de nuestro amigo.

La señora Nana recomendaba a las muchachas casaderas la vela para San José y sonreía satisfecha, plena de dichas. ¡Los hombres son buenos, pero, hay que iluminarlos con luz del cielo...!

Así gustó ella de la fidelidad de su marido hasta la hora de morir, pasados los sesenta. Sus últimas miradas fueron para el santo iluminado, dándole gracias por sus favores. Yo sentía deseos de morir así como ella, tan feliz, tan confiada en el amor de un hombre...

El señor Betancourt lloró desesperado y juró no casarse más. Mamá le prodigó todo género de consuelos y ensalzó sus virtudes. ¿Qué importa, además la muerte, si en otros mundos las almas afines han de reunirse?

Ilustración de Conrado Massaguer

Poco tiempo después iba yo a casarme. Apasionadamente hablaba al señor Betancourt de mis proyectos, de mis felicidades. El me escuchaba sonriente, recordando quizás su época de buen marido. Entonces pasó por mi mente la idea de pedirle al Santo para encenderle también una vela de sebo.

—¿Qué quieres? —me dijo con aturdimiento cuando me oyó.

—El Santo, señor Betancourt —le contesté temblorosa, sin comprender su turbación—, el santo para que mantenga siempre fiel a mi marido...

El permanecía silencioso, abrumado. Perdone —le dije—, no quiero causarle pena...

Él entonces, rompiendo bruscamente su silencio, mirando a un lado y a otro, miedoso de que le oyeran, me dijo: —Sé realmente feliz, pobre hija mía. No exijas demasiado a los hombres ni a los santos —y bajando más la voz—, que no lo sepa tu madre, ni nadie, pero ten la seguridad que ese Santo no protege la fidelidad conyugal...!

Yo quedé atontada y no le pregunté quién la protegía.

Tomado de Social, Vol. VIII, Núm.12., Diciembre de 1923, p.24.

Comentarios

Romel Hijarrubia Zell

2 añosAunque la redacción no es la actual, sigue siendo una narración bien hilvanada, amena e interesante, con un final casi anticipado. R.

María Antonia Borroto

2 años@Romel H. Zell ¡Bienvenido nuevamente, ya lo extrañaba! Coincido con usted.

Elinor Pérez

2 añosFresco y gracioso cuento, con unas descripciones cinematográficas que se disfrutan.