Ayer, después de una noche reparadora, descansados de las fatigas del viaje, nuestro primer cuidado fue dirigirnos a la Exposición, y una vez en ella, a la torre Eiffel, su gran maravilla. Ya, el día anterior, al entrar en París, la habíamos distinguido a grande distancia, envuelta en brumas que la hacían parecer de alabastro, fantástica y hermosa. Al verla de cerca el aspecto macizo desapareció y nos encontramos ante una construcción de encajes de lindísimos dibujos, encajes férreos y colosales. La forma de este monumento la conoce ya todo el mundo. Hoy que todo se cuenta, sería acaso imposible contar las reproducciones que de ella se han hecho en toda clase de dijes, en elegantes pies de grandes relojes, en vajillas, en todos los metales, maderas, telas y papeles conocidos. Yo había visto de todo eso en Vichy, en Barcelona y Valencia hasta la saciedad, y al hallarme bajo la inmensa cúpula que deja entre sus enormes pies o estribos, comprendí que no tenía idea más que de su forma; aquel hermoso tejido de hierro se me presentaba nuevo enteramente, y el puente de Broocklyn (sic) era lo único que entre mis recuerdos evocaba en parte la elevadísima torre.

El primer día no quisimos intentar ascensión alguna ni examinar nada al pormenor, contentándonos con un vistazo general o poco menos. Mi estado de salud, muy mejorado con las excelentes aguas de Vichy, su agradable clima y sus deliciosos paseos, no me consiente aún grandes fatigas. Además se necesita mucho tiempo para ver aquella ciudad encantada que se ha improvisado a orillas del Sena, y nosotros, no tenemos otra cosa que hacer en París en el par de meses que pensamos pasar aquí sino es visitar todo lo digno de atención sea.

El pabellón mexicano evocaba los teocalis aztecas.

En aquella rápida ojeada lo que más nos detuvo, después de la torre y de los monumentales arcos que dan entrada por ambos extremos a la galería de las máquinas, compitiendo en arrogancia con la obra de Eiffel, fueron los pabellones argentino y mejicano. El primero amplio y lujoso, dando muestra del grande incremento que ha alcanzado en pocos años aquella república, feliz imitadora de los Estados Unidos. El segundo evocó en seguida en nuestra mente los teocalis aztecas, tan bien descritos por el historiador Prescott. No es un teocali propiamente dicho, pero el estilo del monumento es sin duda alguna de aquella época, y su originalidad y belleza hacen que lo prefiera al argentino, aunque éste, con sus dorados y sus cristales de colores, tallados a manera de piedras preciosas y sembrados en todo él, lo presentan reluciente y magnífico como una joya. Méjico no ha querido exhibir otras plantas ante su instalación sino cactus, y hay un ejemplar rarísimo y hermoso como no he visto ningún otro. Tiene metro y medio próximamente de altura (aun no me he procurado una guía de la Exposición para precisar números ni nada, y escribo por impresiones recibidas al vuelo) y termina en una especie de penacho.

Bélgica se ha lucido con sus mármoles, y en verdad que es digna de tenerlos, pues no pequeño espacio ocupan en la sección de escultura las obras de sus hijos. Hay un bloque de mármol rojo veteado que mide unos cuatro metros de largo por uno de ancho y algo menos de alto, y el blanco y el negro son de una pureza y magnitud incomparables. El negro, sobre todo, pulimentado como está, puede servir de espejo de cuerpo entero a cualquier gigante. Inglaterra exhibe trozos de carbón mineral que llenan urnas de unos tres metros de altura y las otras dimensiones en proporción.

Pasando ante la galería de maquinaria, vimos funcionar un aparato que haría muy bien el Ayuntamiento de La Habana en adquirir. Sirve para limpiar con gran facilidad, y ahondar cuando se trate de construir muelles, los puertos, rías, etc. Es una especie de grúa movida por vapor que deja caer, pendiente de una cadena, un gran cajón a la profundidad que se desea. Una vez abajo, se abre el cajón por su parte inferior, entierra en el cieno las dos mitades, provistas de buenos dientes de hierro que encajan en seguida (sic), y con aquel enorme bocado se eleva y lo deja caer fuera.

Para mover las máquinas hay unas grandes calderas cuadradas, que me representaron los sepulcros ardientes del Dante. Pero no haya miedo de que ninguna se entreabra para dejar aparecer la figura del patriota Farinata, despreciando arrogante su tormento. Los patriotas franceses no tienen hoy tormentos, sino apoteosis. Allí, en el salón de esculturas, está la de Víctor Hugo, allí las estatuas de Camilo Desmoulins y de Thiers, allí un soberbio bajo-relieve, que debe ser obra de muchísimo mérito, representando la memorable escena en que dijo Mirabeau al enviado de Luis XVI, que mandaba disolver las Cortes: “Decid a vuestro amo que estamos aquí congregados por la voluntad del pueblo y que únicamente podrá arrancarnos de nuestros sitios la fuerza de las bayonetas.” Este trabajo magnífico, en yeso todavía, está destinado a la Cámara de Diputados. Todas las figuras, con diversos gestos y actitudes, tienen pintada en el rostro la ira mezclada con el desprecio y Mirabeau está sublime de osadía y resolución.

Galería de las esculturas de Jules Cantini.

Día 4

Ayer dedicamos el día a las esculturas. Esta galería constituye un museo de los más ricos. No soy inteligente en el arte, y diré simplemente lo que más me ha gustado, con perdón de quien lo entienda mejor. En primer lugar, el bajo-relieve de que dejo hecha mención, después un Molière moribundo, una Eva que puede competir con cualquier Venus, un niño en traje de marinero… qué sé yo: infinitas bellezas y perfecciones de detalles y conjuntos. Una cosa he observado. Cual si los artistas se hubiesen puesto de acuerdo para todas las ideas que surjan en esta asamblea de naciones, sean gratas o grandes, casi todos los asuntos son plácidos o elevados. Apenas hay algún recuerdo para el dolor: un condenado del Dante, un Cristo —muy bueno, por cierto—, la Fatalidad, San Sebastián martirizado, casi nada. Lo único que está aquí de malas es el imperio, o sea, la tiranía. Hay un hermoso grupo, simbólico sin duda, en que un hombre hercúleo, de expresión enérgica y decidida, tiene a otro y a un águila que le sirve de escudo medio acogotados. En contraposición a esto puede ponerse una Paz que respira placidez, y esa es la diosa que reina aquí ahora.

Para ver las fuentes luminosas nos quedamos en la Exposición hasta la noche. La gente acude a millares en torno de ellas desde las primeras horas de la tarde para tomar buenos sitios, y espera pacientemente hasta las 8. Mientras llega esa hora se distrae la atención viendo surgir aquí y allá estrellas eléctricas y cordones de gas hasta quedar completa la iluminación de todos los edificios, descollando brillante y magnífica la cúpula central. Rayos de luz caen sobre las monumentales fuentes de inmaculado mármol blanco que hay entre aquel pabellón y la torre Eiffel. Son dos, y de una a otra se extiende un lago orlado a trechos por plantas, no sé todavía si naturales o imitados, en forma de grandes rosetones. De estos hay muchos en el centro del lago, formando un grupo circular también. Todo está inmóvil y silencioso. De pronto, a virtud sin duda de algún toque mágico dado por alguna de las hadas que andan ahora sueltas por el mundo, y que en verdad pueden reírse a mandíbulas batientes de las antiguas, saltan grandes chorros cristalinos de las fuentes y las plantas. A otro toque y a otros mil, el agua incolora se convierte en cascadas de topacios, de rubíes, de zafiros, de diamantes, de esmeraldas o amatistas. A las cascadas suceden los velos finísimos, a los velos preciosas flores de lis, y en medio una columna que alcanza prodigiosa altura y cae en sábanas y en polvo, recordando algo las pirámides de fríos vapores que se levantan de las cataratas del Niágara. A veces saltan furiosos los chorros de la circunferencia al asalto de la gran columna y ésta se abate y desaparece para alzarse más poderosa. Otras veces se combinan colores con exquisito gusto, otras lucen todos a la vez. Todo es oro, y aún más, cuando todo es plata, la vista se ofende: tan viva es la iluminación que brota del agua.

Fuente luminosa: espectáculo curioso y bello.

Estas fuentes —dice la guía que al fin me he procurado— eran ya conocidas en Inglaterra y en España, pero las de la Exposición, por los perfeccionamientos que se les han hecho y por la gran masa de agua que ponen en movimiento, tienen excepcional importancia. El milagro lo hace la luz eléctrica que, como es sabido, arde en el agua, y el mecanismo, que es una combinación de focos, tubos, espejos y cristales de colores, está en una cueva o galería bajo el lago. El espectáculo no puede ser más curioso ni más bello.

En tanto que juegan las fuentes, se ve un enorme cometa en el cielo, de esos que sólo aparecen de siglo en siglo; pero un cometa de variados movimientos que ya se abre como un compás, ya dirige la mitad de su cabellera al zénit y la otra mitad a la tierra. Es que un par de focos eléctricos de grande potencia coronan la torre, y como ésta es calada de arriba abajo y de noche se deja sin iluminar el tercer piso, aquel cometa se ve en el espacio, y la ilusión fuera completa si no pusieran en la misma cúspide donde están los focos un cordoncillo de luces que dibujan en el cielo un cuadrado con un lado menos, figura que no han hecho nunca aquellos celestes vagabundos.

Entrada del pabellón de Bélgica

Día 5

Ayer entramos en la Exposición por uno de sus arrabales; porque también esta rica ciudad tiene sus arrabales, sus callejuelas pobres y encrucijadas, y he aquí que nos perdimos, dando vueltas y más vueltas y hallándonos siempre entre colonias francesas e inglesas de Asia y África, Buscábamos para orientarnos la torre Eiffel, como si fuese aguja, y la torre no parecía (sic). Por un momento columbramos su coronamiento, pero en seguida volvió a ocultarse, y creyendo dirigirnos a ella, nos alejábamos. Por fin tomamos un tren de ferrocarril de los muchos que recorren la Exposición y salimos a las instalaciones sud-americanas, que ocupan distinguido lugar; pero cuando llegamos a ellas, ya la noche se venía encima, de modo que el día se empleó casi todo en dichas colonias. Allí domina todavía la naturaleza. Fuera de los conocidos juguetes chinos de marfil y jarrones de porcelana, nada llama la atención como no sean sus ventrudos dioses, todos en actitud de reposo, como si la actividad estuviese proscripta en aquellos remotos países. El pabellón que los contiene es también un bonito juguete, que parece de cartón forrado en papel rosa y oro.

Por allí nos encontramos al Canadá; pero esto es ya otra cosa. Se ve que su agricultura está muy adelantada. Presenta trigos perfeccionados; buenas máquinas segadoras de 19 o 20 cuchillas que en poco tiempo darán cuenta de un extenso campo de granos; hermosos tablones de encina pulimentados, plumas, etc.

De pronto nos hallamos en la sección de higiene y beneficencia, espectáculo verdaderamente enternecedor. Los niños expósitos figurados por muñecos y muñecas, se presentan allí, poniendo de manifiesto los sistemas antiguo y moderno de alimentación, vestido, habitación, etc., que se ha empleado y emplea con ellos. No hay que decir cuánto han mejorado sus condiciones de existencia. En ese departamento se ve toda clase de vendajes, camas y sillones para enfermos e inválidos. Hay un aparato que ofrece mucha comodidad al pobre enfermo para comer casi tendido. Por detrás un respaldar y por delante una mesilla, todo perfectamente ajustado al cuerpo. Para obras de beneficencia existe una asociación de señoras de todas las ciudades francesas que se ha agregado al servicio del ejército y cuerpos de socorros. Es el único punto de la Exposición donde he visto cepillos para limosnas: uno para los expósitos y otro para soldados inválidos, y como en Francia nadie se ve asediado por mendigos —más o menos sospechosos— porque está prohibida la mendicidad, todo el mundo deja allí con placer alguna moneda, estando seguro de que no irá a parar a manos de malhechores.

La Galería de las Máquinas daba idea elevada del poderío alcanzado por el hombre.

Día 6

Ayer nos propusimos visitar a todo trance la galería de las máquinas, cerrando los ojos a cuanto se pusiera al paso. Imposible esto último: el camino era largo, atravesábamos las salas de pintura, y los grandes lienzos de Benjamin Constant y de otros cientos nos ponían delante sus figuras casi palpitantes, atrayéndonos como otras tantas sirenas, si no con cantos, con miradas penetrantes y actitudes de sorprendente verdad. Ya era un musculoso panadero metiendo su pan en el horno, con su mujer e hijos al pie; ya el degüello de los abencerrajes en la Alhambra, una sibila, una mujer al desnudo reposando en el lecho… Huyendo, más que andando, salimos de allí… para caer en nuevos peligros, pues penetramos en secciones inglesas y belgas, y el lujo de sus manufacturas nos dejó estupefactos. Rivalizan ambas naciones por sus encajes, de incomparable delicadeza. Hay unos velos para desposadas que se extienden en forma de mantos de largas colas; cuadrillos casi impalpables con distintas alegorías. Uno de ellos presenta la torre Eiffel y a ambos lados los retratos del eminente ingeniero y de Carnot, y es la única reproducción del monumento que me ha parecido exacta, porque ya dije al principio que es una construcción de encajes, y por tanto es el encaje lo que en telas, se presta más a la imitación. En nuestra precipitada marcha distinguimos elegantes reinas (de cera) vestidas con lujosísimos trajes, un gigantesco jarrón de porcelana que deja muy atrás por su forma a los renombrados del Japón, y, entre tantas cosas grandes, bonitos edificios en miniatura hechos desde la cúspide hasta la arena y el césped de la calle con carretes de hilo y ovillitos de todos tamaños. El gusto para exponer se nota en los menores detalles como en los grandes conjuntos.

Por último, entramos en la babilonia de las máquinas. No intentaré hablar de lo que no entiendo. Solo diré que aquello da idea elevada del poderío que ha alcanzado el hombre, y más que todo lo que hay allí, la sugiere la galería misma, de 115 metros de anchura por 420 de largo y 48 de altura. Dice mi guía, muy gráficamente, que “el Arco de Triunfo de la Estrella podría estar allí cómodamente y la columna de Vendôme erigida encima no alcanzaría a lo alto de aquella gigantesca armazón (giganstesques charpentes) que parece un colosal y fabuloso navío volcado.”

Después de andar mirando máquinas por mucho tiempo, nos decidimos, para satisfacer de un golpe nuestra curiosidad, a tomar un tren elevado, en decir, un puente rodante eléctrico de ancha vía; pero ¡qué ancha! Cuando bajamos medimos de uno a otro rail 26 pasos, o sean próximamente (sic), 13 metros. Pasamos a lo largo de la galería central por encima de un abismo de máquinas de vapor en movimiento. Desde allí vimos la grande cuba donde se bate el caldo o pasta vegetal para hacer papel, vimos este caldo irse solidificando en un tablero, le vimos adelgazarse y secarse al pasar en ancha y continua cinta por sucesivos cilindros humeantes de vapor y envolverse por fin en gruesos rollos. ¡Con qué tranquilidad pasábamos por encima de aquel infierno! Es la confianza que inspira la ciencia.

¿Qué sería del mundo si en un instante dado se paralizaran todas las máquinas que trabajan en su superficie? Parecería que en aquel instante había cesado de existir adquiriendo la rigidez de la muerte; y, no obstante, esta manera de existencia que hoy nos parece, y lo es realmente, indispensable, data de poco más de un siglo.

Por la noche descubrimos la instalación Edison, que es vastísima, oímos la voz humana en su fonógrafo y contemplamos con placer la magnífica lámpara eléctrica, compuesta de otras 24,000 (sic), que corona el monumento dedicado por París al grande electricista.

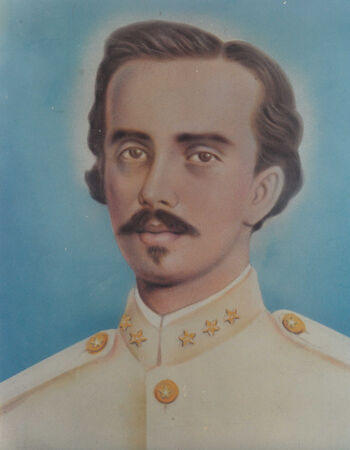

Pabellón de Argentina, amplio y lujoso, muestra del grande incremento alcanzado en pocos años por aquella república, feliz imitadora de los Estados Unidos.

Tomado de Un paseo por Europa. Cartas de Francia (Exposición de 1889), de Italia y de Suiza. Pompeya (poemita). La Habana, La Propaganda Literaria, 1891, pp.11-18.

Comentarios

Indira Montejo Lamas

3 añosMaravillosos artículos!

El Camagüey

3 añosAurelia era una gran cronista. Esta publicación se preparó a partir de un ejemplar de la edición de 1891, edición que estuvo frente a los ojos de Casal y de Montoro, quienes hablaron muy bien de los valores de este libro. En El Camagüey ya fue publicado el texto de Montoro al respecto.

Javier Vázquez

3 años¿Y las Obras Completas de Aurelia no están en la Biblioteca de Camagüey? Las recuerdo. Me extrañaba mucho que no hubieran incluido algo de este libro tan bueno, y tan moderno. Tengo entendido que Ácana lo volvió a editar, ¿no?

María Antonia Borroto

3 añosNo, los Escritos de Aurelia Castillo (título con el que ésta publicó sus obras completas) ya no están en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella. Y sí, Ácana hizo una nueva edición de este volumen —existente desde 1891—, aunque cambiándole el título (apareció como "Cartas de viaje", el nombre de la sección que agrupa ésas y otras crónicas en los Escritos de Aurelia) y suprimiéndole las últimas páginas, o sea, el poema "Pompeya" y sus notas, "Noticia acerca del Sr. Fiorelli (traducción)" y "Los Alpes".

Javier Vázquez

3 años@María Antonia Borroto No entiendo cómo, si Aurelia Castillo concibió su libro con esos textos en verso, que obviamente debieron nacer durante ese periplo, Ácana los suprimió. Qué mal trabajo editorial. Y el cambio del título... Muy lamentable.