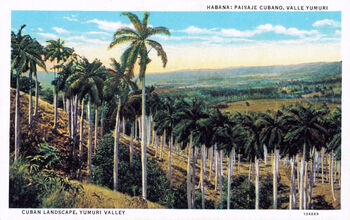

A estas “tierras de azúcar, de fincas cañeras, sitiería poco propicia a correrías de montunos”[2] de la provincia de Matanzas, de la siempre fiel isla de Cuba, habían llegado, hacía algunas semanas, don Mariano Martí, capitán juez pedáneo del partido y su hijo Pepe, acostumbrándose a la monotonía del campo. En estos días el río Sabanilla, crecido, entorpecía el paso hacia la Nueva Bermeja. Toda la comarca estaba inundada y el correo se había retrasado varios días. Los domingos, bajo la mirada benévola de su autoridad, don Mariano jugaba a los gallos. Molesto por una picazón, que no le dejaba pegar los ojos por las noches, se rascaba violentamente, mientras a su alrededor aquellos sencillos y bonachones guajiros, apostaban a gritos al pico y a las espuelas de sus respectivos campeones alados.

Mariano Martí.

Padre e hijo se parecían en lo físico notablemente. Los mismos ojos, el mismo aire al caminar. En ambos, las facciones denotaban fortaleza de carácter, convencimiento íntimo de ideas y de principios. Pero lo que en el niño respiraba dulzura y bondad, en el padre tenía un sello inconfundible de dureza. El gesto era agrio. Los cordones de la mandíbula inferior se apelotonaban rudos al apretar las quijadas. Al hijo no le gustaba verlo en esa forma, cuando extraviada la mirada, agitaba la mano por el aire, gesticulando y protestando.

El niño había cumplido nueve años. De todas sus pertenencias la más importante era su caballo. Don Lucas Sotolongo, vecino y dueño de una de las fincas colindantes, le había regalado un gallo fino. Su padre lo cuidaba en espera de algún experto que le cortara la cresta para pelearlo. “Papá, asegura que este gallo vale más de dos onzas; pero a mí me gusta más mi caballo, y lo cuido engordándolo como si fuera un puerco cebón. Ahora lo estoy enseñando a caminar enfrenado, y todas las tardes lo monto y lo paseo, pues cada día marcha más bonito”.

La característica de este muchacho excepcional eran sus increíbles visiones de futuro. Tirado en la tierra húmeda de aquellas fincas cañeras o ganaderas, en las horas del crepúsculo, imaginaba extraordinariamente que su vida estaba destinada a una tarea gigantesca. En realidad era un predestinado para realizar el sueño inverosímil de convertir a Cuba en una república libre y soberana.

Su madre, la buena doña Leonor, permanecía en La Habana, viviendo modestamente al cuidado de sus cinco hijas hembras. Mostraba la angustia de sus responsabilidades. Aspiraba a que su único hijo varón se educara y fuera a buenos colegios. Y escribía a su esposo, sin dar descanso a sus preocupaciones, en un estilo desgobernado, no exento de originalidad, inundado de faltas de ortografía: “no debemos postergar a Pepe”. Pero don Mariano tenía otras ideas, el niño le era muy útil, en la capitanía del Hanábana, atendiendo al papeleo y a las comunicaciones oficiales, y no hacía caso de las recomendaciones de Leonor.

Mariano Martí había nacido en Valencia. Tenía 34 años cuando llegó a la isla de Cuba. Lo debió al destino, no a la voluntad. Alto, fuerte, robusto, de facciones duras y rectas, en las que sobresalía el bigote fuertemente negro, era un hombre muy hombre. No tenía suerte. Hijo de un modesto fabricante de sogas, contaba con diez hermanos, y debía ser él (Mariano) quien cayera en quintas. El servicio militar obligatorio se apoderó de su vida. Hilar hebras de cáñamo, trabajar de sastre de cuartel, y ascender lentamente a cabo lo amargaron. Anhelaba desesperadamente que todo aquello se acabara y lo licenciaran, pero lejos de suceder así, un buen día del año de 1848 lo enviaron a la isla de Cuba, con su regimiento. Comprendió, inconforme con su fortuna, que la cosa iba en serio, y que su vida se orientaba a contrapelo de sus vocaciones. El traslado le valió el ascenso al grado inmediato de sargento de artillería, y compensó su descontento.

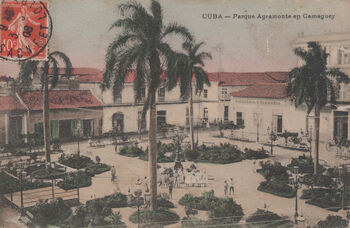

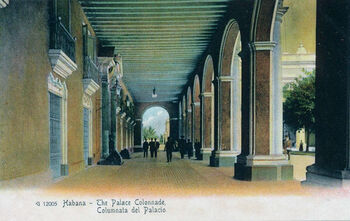

Cuando apenas entraba el mundo en la segunda mitad del siglo XIX, llegó Mariano Martí a la mas preciada posesión de la corona española en las Antillas. La Habana lo confortó con su puerto amurallado de negras piedras sobre las que batían los aires del Norte, sus palacios señoriales y sus paseos de árboles rumorosos. A los dos años, no obstante “el servicio extraordinario de la época, en la que funcionaba, como símbolo sombrío, el garrote vil”, para todos aquellos que se alzaban contra el poderío de la Metrópoli, Mariano Martí se divertía en bailes y reuniones, atraído por el bello sexo. Era limpio y presumido; y su cuerpo, dentro del dril de gala, se balanceaba con elegancia, despreocupadamente. Apenas se acordaba de Valencia, del taller de su padre y de cuanto había dejado detrás.

Por las noches, cuando estaba franco de servicio, Mariano era asiduo concurrente a los bailes del Escauriza y a los del café La Bola y danzaba desenfrenadamente en busca de aventuras amorosas. En uno de estos bailes conoció a Leonor Pérez Cabrera, “tipo moruno, agraciada, gentil y hermosa, de ojos algo prendidos hacia la sien, de talle de avispa, bucles negrísimos y una gracia un poco chinesca en el alto pómulo”. Vestía Leonor un traje de anchos vuelos, ceñido a la cintura por un corpiño que destacaba el esbelto talle en los encajes de una María Antonieta, y usaba un broche llamativo, muy de moda en 1850.

Fue un amor a primera vista. Ella era canaria. Estaba en mejor posición económica y social que él. Vivía en la calle de Neptuno. Sus padres, don Antonio Pérez Monzón y doña Rita Cabrera habían comprado el inmueble con el importe de una lotería. Mariano alegremente venía todas las tardes, a pie, a la casona solariega de sus futuros suegros, y amparado por la umbría y hermosa enredadera que cubría la alta reja de la calle, esperaba a Leonor. La joven, desde el patio interior, en cuyo centro se levantaba esbelta, una palmera, sonreía encantadoramente, y se aproximaba a la reja, y los felices novios permanecían cogidos de las manos, diciéndose palabras de amor.

—Has hablado ya con tus padres?

Los amores de Mariano y de Leonor fueron relativamente largos. Hay datos que permiten pensar que don Antonio no se sentía muy feliz con su futuro yerno, soldado de la monarquía. Don Antonio era vagamente republicano. En cambio doña Rita protegía a su hija, y simpatizaba con el sargento, que era muy cariñoso con ella. Vencidas las dificultades, rendidos los débiles argumentos de don Antonio, Mariano Martí y Leonor Pérez se casaron en una de las iglesias de lo que hoy se conoce por La Habana Vieja.

El 28 de enero de 1853, en una modesta y limpia casita de la calle de Paula, nació José Martí y Pérez. Fue bautizado el 12 de febrero del propio año, con el nombre de José Julián, oficiando en la pila de la sal y el agua el presbítero Tomás Salas y Figuerola. Y era su padrino don Francisco Arazosa, íntimo amigo de Mariano, y de posición desahogada, comparada con la de su compadre.

Abundaban en Mariano Martí grandes cualidades. Era leal, honrado y enérgico. Mirando hacia otros horizontes, en los que ge confundían las reclamaciones de su hogar y los ideales de su juventud, llegó a aborrecer el ejército. Esta idea lo dominaba y se apoderó de él. Al nacer su cuarta hija, a la que pusieron el nombre de la madre, largas cavilaciones acicateaban su espíritu. Quería dejar el servicio. No obstante, siendo un hombre extremadamente respetuoso de sus propios actos, se sentía esclavo de su juramento, de su patria y de su familia.

En su oscura capitanía, en Matanzas, Mariano recordaba, sorprendido, que la satisfacción de sus ascensos, en gracia a la reina doña Isabel II, en 1855, en que alcanzó el grado de subteniente, no había sido bastante a cohibirle sus afanes de separarse del ejercicio de las armas. Se sentía harto de sus obligaciones castrenses Aquellos ejercicios constantes, aquellos traslados de un lado para otro, no se compadecían de sus afecciones asmáticas. No existió, en realidad, como se ha escrito en algunas biografías, reclamo del destino, “para que su hijo no viera un solo día a su padre siervo de otros hombres”. Nada de eso. Fue su cansancio moral y material la verdadera causa de que abandonara su regimiento. Un día al regresar extenuado de unas maniobras en Matanzas, le dijo a su mujer:

—Leonor, ya no puedo más. Voy a abandonar el ejército.

Fue un error. La vida, después de la cuarentena, no es fácil de rehacer. La suerte le fue adversa. No tenía estrella. Se sentía a la deriva. Largos meses de penuria le abatieron. Después de varios ensayos, la recurva estaba indicada. Pero, considerando su retirada, no parecía fácil reingresar en el ejército. Solicitó una plaza de “aventajado en el cuerpo de carabineros”, más tranquila y sosegada que la servida anteriormente. En la modesta vivienda de la calle de la Merced, todo eran esperanzas. Eran las esperanzas del pobre. Leonor, rodeada de sus hijos, no mostraba amarguras ni reproches. Sus ojos eran dulces y opacos. Llegó la respuesta. La comandancia general informaba secamente. “No era justo emplear a Martí, perjudicando a un crecido número de carabineros que debían ser preferidos, por su condición de tales”[2].

Al mes de aquel fracaso, Mariano hacía girar el timón de su maltrecha nave hacia otros rumbos más modestos. Pidió una plaza de celador de barrio y se la dieron. Le agitaban extrañas melancolías patrióticas y familiares. Le atraía fuertemente el deseo de volver a ver a sus hermanos, y a su padre, casado en segundas nupcias Cinco meses después, a mediados de 1857, murió Pérez Monzón, el suegro, y dejó unas cuantas propiedades y un dinerito en efectivo. Dividieron la herencia con doña Rita, la viuda. Mariano, al que dominaba la inconformidad, aprovechó esas riquezas; renunció la plaza de celador, y embarcó hacia Valencia, acompañado de toda la familia.

Fue un desengaño, lleno de amarguras, este viaje. Su familia le creía rico. Su padre, sus hermanos, lo imaginaban un indiano que regresaba a vivir bien. América era una maravilla. Pero la creencia se desvaneció. Mariano era un pobrete. Y las relaciones se enfriaron.

Después de tres años de residencia en Valencia, Mariano Martí llegó a la conclusión de que en Cuba vivían mejor. En Valencia nació su quinta hija, Carmen, a la que dieron el mote de la “valenciana”. Se pregunta el biógrafo, con emoción, en presencia de estos vaivenes, cuál hubiera sido el destino de José Martí, si Mariano, su padre, hubiera decidido radicarse definitivamente en España.

Mariano Martí en la vejez.

En 1860, estaban de nuevo, en La Habana. Instalados ahora en la calle de Industria 32, los Martí no sentían agobios. Los bienes del suegro habían resuelto la situación. Pepe, tenía siete años, y estaba en edad de colegio secundario. Había aprendido las primeras letras. Mariano buscaba un trabajo. Y la “honrosa carrera de las armas, el servicio a su soberana, la reina de España”, le abrió de nuevo las puertas. Se veía que su pensamiento y sus inclinaciones no triunfaban sobre el destino, y que él había dejado de pensar en otra cosa. Poco después de su regreso a Cuba ocupaba nuevamente una plaza de celador en el barrio de Santa Clara. Erguido, recto, dueño de sí mismo, Mariano tenía el andar seguro y la mano dura. Se hacía acompañar de una pareja de salvaguardas, que lo ayudaban a espantar vagos, holgazanes y rateros. Su bigote negrísimo le había valido el sobrenombre de Boca Negra. Esgrimiendo una vara corta y nudosa, usaba su autoridad pegando fuerte. En cuanto le veían venir se escurrían rápidamente aquellos que no tenían muy limpia la conciencia. Era tímido y su idea de la justicia, por cierto muy justa, valga la paradoja, infundía grandes temores.

Don Mariano era mal genioso. Sus frecuentes ataques de asma le ponían de un humor insoportable. A veces incurría en graves faltas. Conocía del robo de seis cajas de champán, y olvidaba instruir el oportuno sumario. Con motivo del envenenamiento del cochero de don Antonio Díaz Albertini se negaba a recibir declaraciones. En la cuadra de la calle Aguiar, comprendida entre las de Teniente Rey y Muralla, le había dado una tremenda paliza al caballo de doña Adelaida de Villalonga. La bestia, detenida por el cochero, estorbaba el paso a un carretón, y los aurigas, creyéndose cada uno en su derecho, discutían apasionadamente, decididos a no ceder en su actitud. A las autoridades que juzgaron el caso les pareció inverosímil que Mariano Martí hubiera dado la razón al carretonero deteriorando el caballo y el coche de dama tan aristocrática. Finalmente, lo dejaron cesante. Doña Adelaida se había quejado al Capitán General de “aquel bárbaro celador”, y esto le costó el cargo.

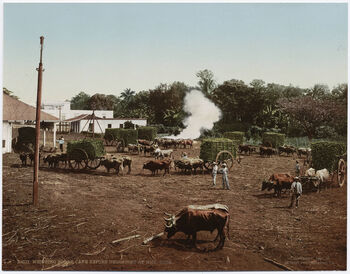

Días de estrecheces. Don Mariano no encontraba trabajo permanente. Vivía de comisiones; vendía bozales; acudía a los remates de paños en la calle de la Muralla. Advirtió que su hijo, ya mayorcito, escribía admirablemente, y quiso llevárselo al interior de la Isla. Su compadre Arazosa, le ayudaba en estos días aciagos, y le aconsejaba que educara a Pepe. “Vamos, hombre, no seas terco. Yo estoy dispuesto a ayudar’’. Había comprendido que su ahijado era un ejemplar extraordinario, superior al medio en que había nacido. Don Mariano era porfiado, y egoísta. Recorrió con su hijo algunos ingenios en tiempos de zafra. El niño, abandonada la escuelita, componía cuartetas, escribía a hurtadillas, y sugería a su padre cosas que éste a veces no entendía muy bien. Cuba, en estos viajes, se le metía muy dentro del corazón.

De regreso, de aquellas andanzas un día, al llegar a su casa, Pepe vio a su padre muy contento, de frente al patio, mirando como la lluvia chispeaba rabiosamente sobre el enlosado. El muchacho venía empapado, temblándole en los ojos el posible regaño. Leonor lo atrajo, besándolo cariñosamente. “Hijo, a tu padre lo han nombrado capitán de partido en el Hanábana, en Matanzas, y quiere que tú le acompañes”.

En el partido judicial, padre e hijo, se unieron. Se levantaban muy temprano; se lavaban de prisa; se vestían; salían a recorrer el caserío. ¡Que placer experimentaba el muchacho al contemplar aquellas mañanas inundadas de sol sintiendo en la cara el golpe fresco del aire, cargado de la pureza del campo! Cuando terminaban estas obligaciones regresaban a la casa a despachar los asuntos de la oficina.

Las vacaciones de 1862 habían pasado. Estábamos en el mes de septiembre y don Mariano no hablaba del retorno de su hijo. Leonor escribía insistiendo. ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo vendrá Pepe? El muchacho tampoco se preocupaba de su colegio. Montaba a caballo. Visitaba la finca de Don Jaime, por la que pasaba un riachuelo. La de Don Domingo, “en la que el agua había llegado el sábado hasta la cerca de la casa”. No se acordaba de la escuelita del barrio, en que las penas que solían imponerle no habían ido más allá de suaves tirones de oreja o de aspaventosos regaños verbales.

Mariano aseguraba que el mejor aprendizaje era el de la vida, y que en la capitanía su hijo se haría un hombre. Al sostener esta opinión, no decía la verdad. En realidad lo que sucedía era que Pepe le resultaba utilísimo. Mientras el niño ordenaba los papeles del despacho, el capitán de partido se veía obligado a veces a usar su bastón de mando con “alguna que otra querella de poco bulto”.

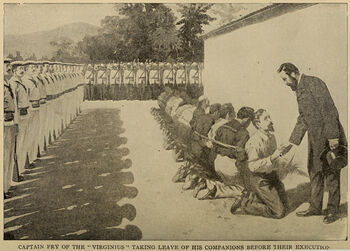

La cualidad más destacada de Mariano Martí era la honradez. Había sustituido en el cargo de la capitanía, al subteniente Manuel Aragón, cesanteado por dedicarse a medrar con la aborrecible trata de negros. Así como le había perjudicado quitarle la razón a doña Adelaida, su moral le había favorecido durante el mando del general Francisco Serrano, duque de La Torre. Este gozó en Cuba fama de liberal y reformista y fue uno de los pocos gobernadores de la Isla que no comerció con los bozales.

Los Capitanes Generales que se oponían a este sombrío negocio de carne humana, duraban poco en el palacio de la plaza de Armas. En Madrid, María Cristina, la reina gobernadora, era negrera. La buena fe no era un escudo. Mariano Martí, estaba desarmado en este traficar con los africanos. Lo distinguía de los demás peninsulares, lo cual era bastante, una justa apreciación de los valores humanos. Se sentía profundamente español. Su vida era la vida de la tradición y la lealtad. Su drama lo será su hijo, iluso, soñador y poeta, que engendrara en su alma tempranamente la asombrosa tarea de acabar con la dominación española en América y fundar en la Isla la República de Cuba[3].

De octubre a diciembre el campo resulta un maravilloso cambio de colores. Ha llegado el invierno y han perdido su esmeralda verdosa aquellos contornos. Una fría mañana de viento y de polvo, Mariano Martí se levanta más temprano que de costumbre. Desde hace días espera por una comunicación autorizándole a visitar La Habana.

Un reborde de luz corre detrás del monte, dilatando el caserío que va como subiendo en la claridad de la mañana. Llegan ecos de voces, rumor de pasos; aquí un buey que arrastra una chirriante carreta; allá un gallo que da su bronca clarinada; más lejos, sombras que se diluyen. Don Mariano, el paso firme, caminaba rápidamente en el aire sereno del día lleno de trasuntos olorosos a tierra. Venía envuelto en una bufanda, con la comunicación en la mano. Próximas las pascuas y el cumpleaños de Leonor se fueron a La Habana.

Por el camino bajo un arco iris, el muchacho repetía mentalmente sus primeros versos, dedicados a su madre:

“Quiero cantar, sentir el roce de sus besos ardientes, que de otros labios nunca serían iguales” (sic).

Foto tomada el 28 de enero de 1899, cuando por sufragio de los emigrados cubanos se colocó una tarja en la casa natal de José Martí. En una ventana pueden verse a doña Leonor y su hija Amelia, y en la otra a Carmen Zayas Bazán, viuda de Martí, y José Francisco, hijo de ambos. En el grupo es posible distinguir a Juan Gualberto Gómez. A partir de ese día puede leerse en la fachada: José Martí nació en esta casa el día 28 de enero de 1853. Homenaje de la emigración de Cayo Hueso.

Tomado de Martí, ciudadano de América. New York, Las Americas Publishing Company, 1965, pp.7-13.

Comentarios